Kardiotokographie

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 24. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Behandlungen Kardiotokographie

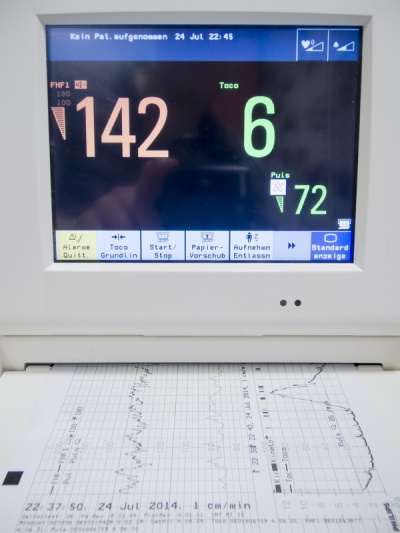

Die Kardiotokographie – besser bekannt als CTG – ist in der heutigen Zeit eine Standarduntersuchung während einer Schwangerschaft. Meist wird die Kardiotokographie ab etwa der 30. Schwangerschaftswoche durchgeführt, während der Geburt kommt sie routinemäßig zum Einsatz.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist die Kardiotokographie?

Die Kardiotokographie (CTG) wird eingesetzt, um die Wehentätigkeit der Mutter und vor allem die Herztöne des Kindes schon vor, aber gerade auch während einer Geburt Kind und Mutter überwachen zu können.

Das Herz eines ungeborenen Kindes schlägt im Normalfall etwa 110 bis 160 Mal in der Minute. Es gibt bestimmte Faktoren, die zu einer kurzzeitigen Beeinflussung von Rhythmus und Frequenz des Herzschlags führen. Eine Kardiotokographie ist deshalb auch immer eine Momentaufnahme, denn Schlaf und Bewegung beeinflussen die Herztätigkeit des Ungeborenen. Schwankungen bei der Kardiotokographie sind normal, auch und vor allem unter der Geburt, denn Wehen beeinflussen die Herztätigkeit des Kindes ebenfalls.

Das heißt, dass Schwankungen nicht bedeuten, dass die Gesundheit des Ungeborenen in Gefahr sein könnte. In der Regel dauert die Kardiotokographie ungefähr 30 Minten. In dieser Zeit können meist gute Messungen erfolgen, bei Auffälligkeiten wird die Messdauern oft bis auf 60 Minuten verlängert. Der Arzt oder auch die Hebamme kann mit Hilfe der CTG-Kurven erkennen, ob eine ausreichende Versorgung des Kindes mit Sauerstoff vorhanden ist.

Bei Auffälligkeiten kommt es in der Regel zu weiteren Untersuchungen, damit der Gesundheitszustand des Kindes überprüft werden kann. Bei so genannten Risikoschwangerschaften wird die Kardiotokographie oft schon vor der 30. Schwangerschaftswoche durchgeführt.

Geschichte & Entwicklung

Die Kardiotokographie (CTG) wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren entwickelt, um die fetale Herzfrequenz und die Wehentätigkeit der Mutter während der Schwangerschaft und Geburt zu überwachen. Ihre Wurzeln reichen jedoch bis ins 19. Jahrhundert zurück, als erste Versuche unternommen wurden, den fetalen Herzschlag akustisch zu erfassen.

Die erste bedeutende Entwicklung erfolgte durch Edward H. Hon, der in den 1950er-Jahren in den USA ein Gerät zur kontinuierlichen Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz entwickelte. Hon erkannte, dass Veränderungen in der Herzfrequenz Hinweise auf eine fetale Hypoxie geben könnten. Zeitgleich arbeiteten auch europäische Forscher wie Konrad Hammacher in Deutschland an ähnlichen Technologien.

In den 1960er-Jahren wurde die Methode durch die Einführung elektronischer Herzfrequenzmessung weiterentwickelt. Mit der Verbindung von Herzfrequenzaufzeichnung und Wehenmessung entstand die moderne Kardiotokographie. In den 1970er-Jahren wurde das CTG zunehmend standardisiert und fand breite klinische Anwendung.

Seither wurden zahlreiche Verbesserungen eingeführt, darunter computergestützte CTG-Analysen, drahtlose Systeme und Algorithmen zur besseren Interpretation der Herzfrequenzmuster. Trotz seiner Verbreitung bleibt die CTG-Bewertung bis heute ein umstrittenes Thema, da Fehlinterpretationen zu unnötigen Interventionen führen können.

Einsatz & Indikation

Eine Kardiotokographie (CTG) wird in der Schwangerschaft und während der Geburt eingesetzt, um die fetale Herzfrequenz und die Wehentätigkeit der Mutter zu überwachen. Sie kann routinemäßig oder aus medizinischer Notwendigkeit erfolgen.

In der Schwangerschaft wird das CTG ab der 32. Schwangerschaftswoche routinemäßig bei Risikoschwangerschaften durchgeführt, z. B. bei Bluthochdruck, Diabetes, Mehrlingsschwangerschaften oder Verdacht auf Wachstumsverzögerung des Fetus. Bei unauffälligen Schwangerschaften ist eine regelmäßige CTG-Kontrolle nicht zwingend erforderlich, kann aber im letzten Trimester zur Überprüfung des fetalen Wohlbefindens angewendet werden.

Während der Geburt ist das CTG essenziell, um Anzeichen einer fetalen Hypoxie (Sauerstoffmangel) frühzeitig zu erkennen. Es wird vor allem bei eingeleiteten Geburten, auffälligen Wehenverläufen, Frühgeburten oder mütterlichen Erkrankungen kontinuierlich eingesetzt. Auch wenn der Fetus bereits Stressanzeichen zeigt oder eine Geburt per Kaiserschnitt geplant ist, wird das CTG zur Überwachung genutzt.

Eine CTG-Überwachung wird notwendig, wenn es Hinweise auf Wehenanomalien, auffällige Kindsbewegungen, vaginale Blutungen oder vorzeitige Wehen gibt. In Hochrisikosituationen wie einer Plazentainsuffizienz oder einem Nabelschnurvorfall ist sie ein entscheidendes Diagnoseinstrument, um das fetale Wohlbefinden zu gewährleisten und geburtshilfliche Entscheidungen zu treffen.

Funktion, Wirkung & Ziele

Bei der Kardiotokographie wird gleichzeitig die Herzfrequenz des ungeborenen Kindes sowie die Wehentätigkeit der Mutter aufgezeichnet.

Die werdende Mutter sollte während der Untersuchung möglichst auf der Seite liegen oder in einem dafür vorgesehenen Stuhl sitzen. Bei der Kardiotokographie wird um den Bauch der Schwangeren ein Gurt mit zwei Messfühlern gelegt. Einigen Frauen mag es so vorkommen, als sei der Bauchgurt zu eng angelegt. Allerdings ist das notwendig, damit ein Verrutschen der Messfühler vermieden wird. Die Messfühler befinden sich unter dem Bauchgurt und sind mit dem CTG-Gerät verbunden.

Ein Messfühler zeichnet dabei die Herzfrequenz des Kindes, der andere Messfühler die Spannungen der Bauchdecke (mögliche Wehen) auf. Eine besondere Variante der Kardiotokographie ist die so genannte Kineto-Kardiotokographie (K-CTG). Bei ihr werden neben den Herztönen des Kindes und der Wehentätigkeit der Schwangeren auch die Kindsbewegungen aufgezeichnet. Das erlaubt es dem Arzt, schon frühzeitig feststellen zu können, wie die Sauerstoffversorgung des Kindes ist.

Die Kardiotokographie dient vor allem zur Bestätigung des Normalzustands eines ungeborenen Kindes. Dennoch ist die CTG dafür nicht ausreichend, kann aber ab der 30. Schwangerschaftswoche erste Anhaltspunkte zum Gesundheitszustand des Babys geben. Wenn in den CTG-Kurven keine Auffälligkeiten beobachtet werden, kann davon ausgegangen werden, dass das Kind ausreichend Sauerstoff erhält.

Weiterhin stellt der Arzt die Schnelligkeit des Herzschlags beim Kind fest, bei Sauerstoffmangel sinkt die Herzfrequenz. Vor allem die Bewahrung von Folgeschäden aufgrund eines längeren Sauerstoffdefizites beim ungeborenen Kind ist der Zweck einer Kardiotokopraphie.

In der Regel hängt der Einsatz der Kardiotokographie vom Schwangerschaftsverlauf ab. Zwar fordern die Mutterschutz-Richtlinien ein CTG nicht zwingend, dennoch wird es von den meisten Ärzten ab der 30. Schwangerschaftswoche routinemäßig durchgeführt. Die Durchführung erfolgt dann in der Regel alle 14 Tage. Liegt eine Risikoschwangerschaft vor, dann wird die Kardiotokographie meist schon ab der 25. Schwangerschaftswoche durchgeführt.

Dies ist zum Beispiel bei Mehrlingsschwangerschaften, Schwangerschaftsdiabetes oder auch vorzeitigen Wehen der Fall. Unter der Geburt gehört das CTG generell zu den standardmäßigen Untersuchungen. Mit der Kardiotokographie während der Geburt wird vorrangig die Sauerstoffversorgung des Kindes überwacht, damit ein notwendiges rechtzeitiges Handeln möglich ist (z. B. kurze Unterbrechung der Geburt bei sinkender Herzfrequenz des Kindes).

Vorteile & Nutzen

Die Kardiotokographie bietet mehrere Vorteile gegenüber anderen Untersuchungsmethoden in der pränatalen Diagnostik und Geburtshilfe. Ihr größter Vorteil ist die gleichzeitige Überwachung der fetalen Herzfrequenz und der mütterlichen Wehentätigkeit in Echtzeit. Dadurch können Veränderungen im Herzschlag des Kindes frühzeitig erkannt und mit den Wehen in Verbindung gebracht werden, was eine schnelle Reaktion auf mögliche Komplikationen ermöglicht.

Im Vergleich zur manuellen Herztonüberwachung mit einem Pinard-Stethoskop ist das CTG objektiver und kontinuierlich, sodass auch kurze, kritische Veränderungen der Herzfrequenz registriert werden. Es kann zudem dokumentiert werden, was eine spätere Auswertung ermöglicht.

Gegenüber Ultraschall-Doppleruntersuchungen, die nur eine Momentaufnahme liefern, bietet das CTG eine dynamische Langzeitüberwachung. Dies ist besonders wichtig, wenn der Verdacht auf fetale Hypoxie oder Plazentainsuffizienz besteht.

Ein weiterer Vorteil ist die nicht-invasive Anwendung des äußeren CTGs, das ohne Risiko für Mutter und Kind durchgeführt werden kann. Bei Bedarf kann auch ein internes CTG mittels einer Elektrode am fetalen Kopf eingesetzt werden, um noch genauere Werte zu erhalten.

Insgesamt ermöglicht die CTG-Überwachung eine frühzeitige Intervention bei auffälligen Befunden, was das Risiko für Geburtskomplikationen, Notkaiserschnitte oder Sauerstoffmangel des Babys reduziert.

Durchführung & Ablauf

Bei einer Kardiotokographie wird der Zustand des Fetus kontinuierlich überwacht, indem sowohl die Herzfrequenz des Kindes als auch die Wehentätigkeit der Mutter aufgezeichnet werden. Zunächst wird die Mutter in eine bequeme, meist liegende Position gebracht, sodass der Bauch gut zugänglich ist. Anschließend werden zwei Sensoren mit Gel auf die Haut aufgetragen. Einer dieser Sensoren misst mit Hilfe eines Ultraschalltransducers die fetale Herzfrequenz, während der andere Sensor, meist in Form eines Druckmessers, die Kontraktionen der Gebärmuttermuskulatur erfasst.

Die Ultraschallsonde sendet Schallwellen aus, die vom Herz des Fetus reflektiert werden, wodurch die Herzfrequenz in Echtzeit angezeigt wird. Gleichzeitig zeichnet der Drucksensor die Intensität und Häufigkeit der Wehen auf, sodass ein graphischer Verlauf beider Parameter entsteht. Das CTG-Gerät speichert die Daten, sodass die Werte über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert werden können.

Während der Untersuchung überwacht das medizinische Personal kontinuierlich die Diagramme, um Veränderungen oder Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen. Bei Bedarf kann die Mutter gebeten werden, ihre Position zu verändern oder tief durchzuatmen, um die Messwerte zu stabilisieren. Die gesamte Untersuchung dauert in der Regel zwischen 20 und 40 Minuten, kann jedoch bei Bedarf auch verlängert werden, um ein umfassendes Bild des fetalen Zustands zu erhalten.

Risken & Nebenwirkungen

Zwar ist es umstritten, ob das ungeborene Kind die Kardiotokographie tatsächlich bemerkt, allerdings gibt es bislang keine klaren Hinweise zu negativen Auswirkungen auf Kind und Mutter.

Viele Mütter bemerken jedoch, dass sich ihr Ungeborenes während eines CTGs oft anders verhält, als sonst. Es gibt Kinder, die während der Kardiotokographie unruhig werden und sich wegdrehen wollen, andere wiederum werden ganz ruhig. Bei Unsicherheiten sollten sich werdende Mütter im an Hebamme oder Frauenarzt wenden.

Wie bei einer Ultraschalluntersuchung basiert das CTG auf Ultraschallwellen. Diese werden aber nicht in ein Bild, sondern in Kurven umgewandelt, welche dann die Herztöne des Kindes zeigen. Schädlicher als eine Ultraschalluntersuchung mit Bildgebung ist ein CTG deshalb nicht.

Alternativen

Wenn eine Kardiotokographie nicht möglich oder nicht sinnvoll ist, gibt es verschiedene alternative Verfahren zur Überwachung des fetalen Wohlbefindens und der Wehentätigkeit.

Eine verbreitete Methode ist die Doppler-Ultraschall-Untersuchung, die eine Momentaufnahme der fetalen Herzfrequenz liefert. Hierbei wird der Blutfluss in der Nabelschnur, der Plazenta und den fetalen Gefäßen untersucht, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Diese Methode ist besonders bei Verdacht auf eine Plazentainsuffizienz oder Wachstumsverzögerungen des Fetus wichtig.

Ein weiteres Verfahren ist das fetale Elektrokardiogramm (fEKG), das die elektrische Aktivität des fetalen Herzens misst. Es liefert genauere Daten zur Herzfunktion als ein herkömmliches CTG, ist jedoch invasiv und wird nur in speziellen Fällen angewendet.

Die Akustische Herztonüberwachung mit einem Pinard-Stethoskop oder einem Handdoppler ist eine nicht-technische Methode, die vor allem bei Hausgeburten oder in ressourcenarmen Gebieten eingesetzt wird. Sie erfordert jedoch Erfahrung und liefert keine kontinuierliche Aufzeichnung.

Zur Überprüfung der fetalen Gesundheit kann auch ein Biophysikalisches Profil (BPP) genutzt werden, das neben der Herzfrequenz auch die fetalen Bewegungen, Muskelspannung, Atembewegungen und Fruchtwassermenge per Ultraschall bewertet. Diese Methode bietet eine umfassendere Beurteilung, wenn das CTG nicht auswertbar oder nicht durchführbar ist.

Quellen

- Feige, A., Rempen, A., Würfel, W., Jawny, J., Rohde, A. (Hrsg.): Frauenheilkunde – Fortpflanzungsmedizin, Geburtsmedizin, Onkologie, Psychosomatik. Urban & Fischer, München 2005

- Haag, P., Harnhart, N., Müller, M. (Hrsg.): Gynäkologie und Urologie. Für Studium und Praxis 2014/15. Medizinische Verlags- und Informationsdienste, Breisach 2014

- Sohn, C. et al.: Ultraschall in Gynäkologie und Geburtshilfe. Thieme, Stuttgart 2012