Pseudohypertrophie

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 22. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Pseudohypertrophie

Die Pseudohypertrophie ist eine Muskelvergrößerung durch Vakatwucherung, die mit funktionalen Einbußen einhergeht. Die meisten Pseudohypertrophien stellen sich im Rahmen von übergeordnet muskulären Erkrankungen ein. Die Therapie entspricht vor allem einer Bewegungstherapie zur Widerherstellung voller Mobilität.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Pseudohypertrophie?

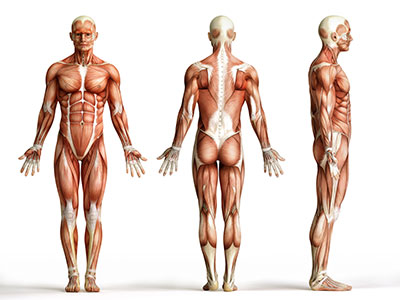

Die Krankheitsgruppe der Muskelhypertrophien umfasst Erkrankungen, die sich durch eine pathologische Zunahme des Muskelgewebes nach Überbelastungen auszeichnen. Ein ähnliches Phänomen liegt bei der Pseudohypertrophie vor. Dabei handelt es sich um die Vergrößerung eines Skelettmuskels, die makroskopisch sichtbar ist. Gleichzeitig mit der Vergrößerung liegen funktionelle Einbußen vor.

Der Patient verliert im betroffenen Muskel also an Kraft. Die Abgrenzung zur Muskelhypertrophie ist eine histologische. Bei der Pseudohypertrophie vermehrt sich das interstitielle Bindegewebe. Dabei handelt es sich um das Bindegewebe zwischen den Parenchymzellen der Muskeln. Bei einer Hypertrophie vermehrt sich nicht das Bindegewebe, sondern die Parenchymzellen vergrößern sich und rufen so die Organvergrößerung hervor.

Auch die Ursachen von Hypertrophie und Pseudohypertrophie sind nicht dieselben. Letztlich geht der Pseudohypertrophie ursächlich zum Beispiel oft eine Muskelhypertrophie voraus. In diesem Fall ist die Pseudohypertrophie ein Symptom der Hypertrophie. Die Kombination von Pseudohypertrophie und Hypertrophie zeichnet vor allem einige Gruppen genetischer Erkrankungen aus.

Ursachen

Der Raum für die Wucherungen wird meist im Rahmen einer Atrophie frei. Diese vorangegangene Muskelatrophie kann im Rahmen von neuromuskulären Erkrankungen stattfinden. Damit ist die primäre Ursache für Pseudohypertrophien häufig eine Primärerkrankung wie die Duchenne-Muskeldystrophie mit Prädilektionsstelle in der Wadenmuskulatur. Wenn eine Primärerkrankung wie die Duchenne-Muskelatrophie die Pseudohypertrophie verursacht, spielen meist genetische Faktoren eine Rolle.

Die Atrophie wird bei dieser Erkrankung zum Beispiel durch eine Mutation im Dystrophin-Gen verursacht. Auch im Rahmen der Gliedergürteldystrophien können sich Pseudohypertrophien auf Basis genetischer Mutationen einstellen. Dasselbe gilt für Primärerkrankungen mit einer neurologisch bedingten Veränderung des Muskelgewebes. Kurzum entspricht die Primärursache der Pseudohypertrophie je der Primärursache von primären Erkrankungen.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Patienten der Pseudohypertrophie leiden an einer Zunahme des Muskelvolumens, die durch Fettgewebseinlagerung zustande kommt oder im Rahmen von bindegewebigem Umbau innerhalb der Muskulatur stattfindet. Dieses Phänomen führt zu funktionellen Einbußen des betroffenen Muskels. Da sich anders als bei der Hypertrophie nicht die Muskelzellen vergrößern, geht die Pseudohypertrophie in den meisten Fällen mit Muskelschwäche einher.

Die Patienten können abhängig von der Lokalisation der Pseudohypertrophie beispielsweise unter Gangstörungen aufgrund von Muskelschwäche leiden. Wenn Muskeln der oberen Extremitäten von der Pseudohypertrophie betroffen sind, äußern sich diese Erkrankungen oft auch in der Unfähigkeit zu festem Griff oder in einer allgemeinen Ungeschicklichkeit. Abhängig von der Primärerkrankung können weitere Symptome hinzukommen.

Eine Pseudohypertrophie im Rahmen der Muskeldystrophien Typ Becker-Kiener oder Typ Duchenne befindet sich die Pseudohypertrophie meist im Bereich der Waden und ruft symptomatisch sogenannte Gnomenwaden hervor. Bei Myotilinopathien wie den Gliedergürteldystrophien LGMD1A können begleitsymptomatisch Sprachstörungen vorliegen. Pseudohypertrophien im Herzmuskel gehen meist auf Kardiomyopathien zurück. Diesen Pseudohypertrophien geht in der Regel ein Herzinfarkt voraus.

Diagnose & Krankheitsverlauf

Zur Diagnose einer Pseudohypertrophie nimmt der Arzt zunächst bildgebende Verfahren vor. Zu diesen Verfahren zählen vor allem die Computertomographie, die Kernspintomographie und Ultraschall. Um neurologische Faktoren als Ursache der Muskelschwäche auszuschließen, ist die Kernspintomographie meist das hilfreichste Instrument.

Die Pseudohypertrophie muss bei der Diagnostik vor allem von der echten Hypertrophie abgegrenzt werden. Diese differentialdiagnostische Abgrenzung erfolgt in der Regel mittels mikroskopischer Untersuchungen von Muskelgewebe, das in einer Muskelbiopsie entnommen wird. Da Hypertrophien und Pseudohypertrophien mit der Vermehrung verschiedener Gewebearten einhergehen, lässt sich die Abgrenzung der beiden Phänomene im Anschluss an die Biopsie über die Histologie vornehmen.

In den meisten Fällen bemüht sich der Arzt bei der Diagnostik außerdem um die Aufklärung der primären Ursache. Genetisch bedingte Primärerkrankungen lassen sich zum Beispiel im Rahmen von molekulargenetischen Analysen bestätigen oder ausschließen.

Komplikationen

Die Pseudohypertrophie wirkt sich dabei auch auf das Gesicht aus, sodass es zu Sprachstörungen kommen kann. Die Entwicklung von Kindern wird durch diese Krankheit deutlich eingeschränkt und negativ beeinflusst. Ebenso kann sich die Pseudohypertrophie negativ auf das Herz des Betroffenen auswirken, sodass es im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt kommen kann. Die Behandlung dieser Krankheit ist leider nicht kausal möglich.

Aus diesem Grund zielt die Behandlung der Pseudohypertrophie vor allem auf die Reduktion der Muskelschwäche ab. In einigen Fällen sind die Betroffenen allerdings auf die Hilfe anderer Menschen in ihrem Alltag angewiesen. Auch eine psychologische Behandlung ist in vielen Fällen notwendig. Ob es durch die Pseudohypertrophie zu einer Verringerung der Lebenserwartung kommt, kann nicht universell vorausgesagt werden.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Einbußen der körperlichen Leistungsfähigkeit sollten einem Arzt vorgestellt werden. Nimmt die allgemeine Muskelkraft ab, wird ein Kontrollbesuch empfohlen, damit die Ursache geklärt und ein Behandlungsplan erstellt werden kann. Kommt es zu Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeiten, Störungen der Fortbewegung oder können gewohnte sportliche Aktivitäten nicht mehr ausgeführt werden, ist ein Arzt zu konsultieren.

Bei Gangunsicherheiten, Schwellungen am Körper oder nicht nachvollziehbaren Wucherungen wird ein Arzt benötigt. Einlagerungen des Fettgewebes, Verformungen oder Veränderungen der Muskeln sind untersuchen zu lassen. Nimmt der Betroffene ohne erklärbaren Grund an Gewicht oder Körperumfang zu, besteht Anlass zur Besorgnis. Ein Arztbesuch ist erforderlich, da die Pseudohypertrophie unbehandelt einen progressiven Krankheitsverlauf hat.

Störungen der Sprachgebung sind als Alarmsignal des Organismus zu verstehen. Sie sollten schnellstmöglich untersucht und abgeklärt werden. Ein allgemeines Unwohlsein, ein Krankheitsgefühl oder innere Schwäche sind einem Arzt vorzustellen. Können Gegenstände des alltäglichen Bedarfs nicht mehr festgehalten werden oder kann die Hand keinen festen Griff formen, sollte ein Arztbesuch erfolgen.

Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus, Herzrasen oder Veränderungen des Blutdrucks sind Hinweise für eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Da die Gefahr eines Herzinfarkts und damit eines gesundheitlichen Notfalls besteht, ist unverzüglich ein Arzt zu konsultieren. Kommt es zu Schlafstörungen oder einer schnellen Ermüdung ist ebenfalls ein Arztbesuch erforderlich.

Behandlung & Therapie

In den meisten Fällen stehen zur Behandlung einer Pseudohypertrophie keine kausalen Therapien zur Verfügung. Das gilt insbesondere, wenn das Phänomen im Rahmen von genetisch bedingten Mutationen auftritt. Gentherapien sind derzeit noch keine Therapieoption und bleiben vorerst ein Gegenstand der medizinischen Forschung. Die Pseudohypertrophie lässt sich im Rahmen dieser Erkrankungen ausschließlich auf symptomatische Weise behandeln.

Das Ziel dieser Behandlung ist vor allem eine Reduktion der Muskelschwäche. Die Verbesserung und Erhaltung der Selbständigkeit und Beweglichkeit soll die dauerhafte Selbstversorgungsfähigkeit und die Teilnahmefähigkeit am sozialen Leben gewährleisten. Meist findet die Behandlung zu diesem Zweck durch ein interdisziplinär arbeitendes Team statt, das aus Pflegern, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Psychologen und gegebenenfalls Sozialarbeitern besteht.

Die Rehabilitation der Muskeln fördern Bewegungstherapien mit leichter bis mäßiger Belastung. Gehen, Schwimmen und Fahrradfahren könne auf dem Programm stehen. Die muskulären Ausdauer wird so verbessert und die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems steigt. Bei einigen Primärerkrankungen stehen neben den bewegungstherapeutischen Maßnahmen auch medikamentöse Therapieoptionen zur Verfügung.

Vorbeugung

Eine Vorbeugemaßnahme für Pseudohypertrophie kann unter Umständen regelmäßige Bewegung sein. Gegen bestimmte Primärerkrankungen mit Pseudohypertrophie stehen zwar keine Vorbeugemaßnahmen zur Verfügung, aber die Muskelschwäche der Pseudohypertrophie lässt sich durch das regelmäßige Training auf einem moderaten Level halten.

Nachsorge

Betroffenen stehen bei der Pseudohypertrophie in der Regel nur wenige und auch nur eingeschränkte Maßnahmen und Möglichkeiten einer Nachsorge zur Verfügung. Aus diesem Grund sollten Patienten schon bei den ersten Symptomen und Anzeichen der Erkrankung einen Arzt aufsuchen, damit weitere Komplikationen verhindert werden können. Es kann in der Regel keine selbstständige Heilung eintreten, daher sind Betroffene in der Regel immer auf eine medizinische Untersuchung und Behandlung angewiesen.

Je früher ein Arzt aufgesucht wird, desto besser ist meistens auch der weitere Verlauf der Erkrankung. Die Behandlung erfolgt in den meisten Fällen mit Hilfe verschiedener operativer Eingriffe, durch welche die Tumore entfernt werden können. Nach einem solchen Eingriff sollten sich Betroffene ausruhen und ihren Körper schonen.

Von körperlichen Anstrengungen und stressigen Tätigkeiten sollte abgesehen werden. Auch regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt sind dabei unerlässlich. Dadurch können Infektionen und Entzündungen verhindert werden. Die Lebenserwartung des Patienten wird durch die Pseudohypertrophie in vielen Fällen eingeschränkt und verringert. Weitere Maßnahmen einer Nachsorge stehen dem Patienten dabei in der Regel nicht zur Verfügung.

Das können Sie selbst tun

Wer an einer Pseudohypertrophie leidet, bekommt in der Regel eine Bewegungstherapie verordnet. Es ist ganz besonders wichtig, diese Therapietermine einzuhalten, denn mit gezielter Bewegung werden die geschwächten Muskelpartien wieder gekräftigt. Bei konsequenter Therapietreue ist die Chance groß, wieder die volle Kraft, Mobilität und Beweglichkeit der betroffenen Muskeln zu erlangen.

Sollten aufgrund der Erkrankung Sprachstörungen vorliegen, gilt das gleiche für die verordnete logopädische Behandlung. Selbstverständlich sollten auch die verordneten Medikamente gemäß den Anweisungen des Arztes konsequent eingenommen werden. Dass die Erkrankung meist nur symptomatisch behandelt werden kann, belastet die Betroffenen in der Regel sehr. Hier ist eine begleitende Psychotherapie angeraten. Das gilt insbesondere für Patienten, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind.

Eine sportliche Betätigung im Alltag über die verschriebenen Therapien hinaus zahlt sich ebenfalls aus. Die Patienten sollten viel laufen, gehen, schwimmen und/oder Rad fahren. Regelmäßige Bewegung fördert das Herz-Kreislauf-System ebenso wie die muskuläre Ausdauer.

Auf die regelmäßige Anspannung sollte aber auch die regelmäßige Entspannung folgen. Viele Patienten, die an Pseudohypertrophie leiden, neigen dazu, sich gesellschaftlich zurückzuziehen. Dem sollte aktiv vorgebeugt werden, beispielsweise mit periodisch stattfindenden Stammtischtreffen mit Freunden. Auch der Anschluss an Selbsthilfegruppen ist sinnvoll. Entsprechende Kontakte und weitergehende Informationen vermittelt die DGM Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V. (www.dgm.org).

Quellen

- Arasteh, K., et. al.: Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Braun, J., Dormann, A .J.: Klinikleitfaden Innere Medizin. Urban & Fischer, München 2013

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013