Retinaler Arterienverschluss

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 12. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Retinaler Arterienverschluss

Ein retinaler Arterienverschluss führt aufgrund der dann einsetzenden mangelhaften Sauerstoffversorgung des betroffenen Teils der Netzhaut zu meist irreversiblen Sehbeeinträchtigungen. Falls die retinale Zentralarterie betroffen ist, wird das Auge innerhalb kurzer Zeit blind, weil der Sehnerv an seiner Austrittsstelle aus dem Auge (blinder Fleck) zugrunde geht und die Fotorezeptoren in der Retina extrem empfindlich gegenüber Sauerstoffmangel sind.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist ein retinaler Arterienverschluss?

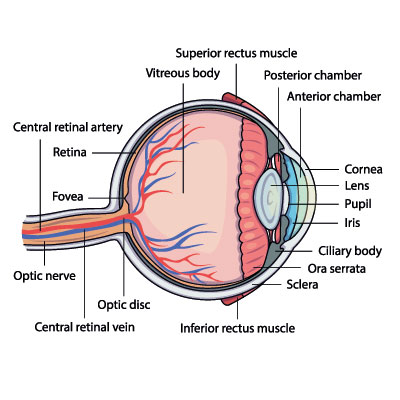

Ein retinaler Arterienverschluss wird durch eine teilweise oder gänzliche Verlegung der retinalen Zentralarterie (Arteria centralis retinae) oder einer ihrer Äste definiert. Durch eine Einschränkung oder totalen Blockade der arteriellen Blutzufuhr in der Netzhaut ist die Sauerstoffversorgung der Netzhaut und ihrer empfindlichen Fotorezeptoren (Zapfen und Stäbchen) unmittelbar betroffen.

Von einem Verschluss eines Astes der Zentralarterie ist immer nur ein bestimmtes Areal der Netzhaut betroffen, so dass sich ein Skotom, ein begrenzter Gesichtsfeldausfall, zeigt. Falls die Zentralarterie betroffen ist, erblindet das Auge innerhalb weniger Minuten. Die Erblindung wird irreversibel, falls nicht innerhalb von 60 bis 90 Minuten die Sauerstoffversorgung wiederhergestellt werden kann.

Der retinale Arterienverschluss kann durch eine Erkrankung der Netzhautarterien selbst hervorgerufen werden oder durch eingeschwemmte Thromben, die sich beispielsweise in einer der beiden Halsarterien oder im Herzen gebildet haben.

Ursachen

Die Ablagerungen bewirken wegen ihrer Raumbeanspruchung eine Verengung (Stenose) der Arterie, die sich zur völligen Blockade ausweiten kann. Falls sich arteriosklerotische Erkrankungen an einer der vorgelagerten Arterien wie der Halsschlagader (Arteria carotis) einstellen, kann es zur Bildung von Blutgerinnseln (Thromben) kommen, die sich lösen und sich auf ihrem Weg zum Zielgewebe in den immer enger werdenden Abzweigungen der Arterien zufällig festsetzen können.

Strenggenommen handelt es sich bei einem eingeschwemmten Thrombus definitionsgemäß um eine Embolie. In einigen Fällen kann ein retinaler Arterienverschluss auch durch eine rheumatische Erkrankung, der Arteriitis temporale, verursacht werden. Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, auch Morbus Horton genannt, in deren Verlauf sich durch fehlgeleitete Immunreaktionen in der inneren Gefäßwand (Intima) sogenannte epitheliale Riesenzellen bilden und durch Raumbeanspruchung einen Verschluss der Arterie verursachen können.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Symptomatisch für einen retinalen Arterienverschluss sind plötzlich und völlig schmerzfrei eintretende Gesichtsfeldausfälle oder eine völlige Erblindung. In einigen Fällen bilden sich die Skotome oder die völlige Erblindung innerhalb weniger Minuten wieder „von selbst“ zurück.

Es handelt sich dabei um Amaurosis fugax (flüchtige Erblindung), die auf eine Durchblutungsstörung im Gehirn oder auf eine Stenose der Halsschlagader hindeutet. Nur im Falle einer Erkrankung der Arterien an Morbus Horton werden Skotome und völlige Erblindungen auch von starken Kopfschmerzen begleitet.

Diagnose & Krankheitsverlauf

Grundsätzlich ist bei plötzlich und schmerzlos auftretenden Gesichtsfeldausfällen oder Erblindungen Eile geboten, weil die empfindlichen Sehzellen in der Netzhaut bei Sauerstoffmangel bereits nach 60 bis 90 Minuten irreversibel geschädigt werden. Eine Wiederherstellung der Sehkraft ist dann nicht mehr möglich. Für eine zügig zu treffende Diagnose kann eine eventuell vorhandene Vorgeschichte bereits erste Hinweise liefern.

An die Anamnese schließt sich normalerweise die Augenhintergrundspiegelung an, die meist charakteristische Anzeichen in der Netzhaut erkennen lässt. Weitere wichtige Diagnoseverfahren sind die Fluoreszenzangiographie bei der das Netzwerk der Blutgefäße und mögliche Verschlüsse oder Stenosen gut sichtbar gemacht werden und die Messung des Augeninnendrucks. Mit Ausnahme der Amaurosis fugax führt ein retinaler Arterienverschluss innerhalb von 60 bis 90 Minuten zu irreversibler Erblindung, wenn keine Wiederherstellung der retinalen Sauerstoffversorgung erfolgt.

Komplikationen

Entscheidend für die Prognose ist dabeii auch, wie stark die Netzhautarterie betroffen ist. Wenn das nur einen Ast der Arterie betrifft, ist die Prognose naturgemäß günstiger. Im Rahmen der Therapie wird versucht, das Blutgerinnsel durch eine Fibrinolyse aufzulösen. Allerdings ist auch dann eine Rettung des betroffenen Auges nur in den seltensten Fällen möglich. Es besteht auch weiterhin die Gefahr eines erneuten retinalen Arterienverschlusses, wenn die zugrunde liegende Erkrankung, die als Auslöser gilt, noch weiter besteht.

Dadurch kann eventuell auch das zweite Auge erblinden. Um das zu verhindern, muss die Ursache der Embolie umfassend aufgeklärt und dringend behandelt werden. Besonders Patienten mit Diabetes mellitus, Bluthochdruck, Herzklappenfehlern und Arteriosklerose sind gefährdet. Ein großes Risiko stellt auch eine sogenannte Riesenzellarteriitis dar.

Dabei handelt es sich um eine Gefäßentzündung in den Schläfenarterien. Besonders wenn bohrend-stechende Kopfschmerzen auftreten, die sich beim Essen noch verstärken, sollte dringend der Arzt konsultiert werden, weil sich dann ein retinaler Arterienverschluss oder ein Schlaganfall ankündigen kann.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Diese Erkrankung muss in jedem Fall durch einen Arzt behandelt werden. Unbehandelt kann es im schlimmsten Fall zu einer vollständigen Erblindung des Betroffenen kommen. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto besser ist die Prognose für den weiteren Verlauf der Erkrankung. Auf jeden Fall muss das Absterben des Sehnervs zum Auge verhindert werden. In der Regel ist der Arzt dann aufzusuchen, wenn der Patient unter kurzzeitigen Ausfällen am Auge oder am Gesichtsfeld leidet.

Dabei verschwindet die Sehkraft des Patienten für einen kurzen Zeitraum. Es kann auch die gesamte Sensibilität im Gesicht durch die Erkrankung gestört sein. Ebenso weisen Störungen der Durchblutung auf die Erkrankung hin. Sollten diese Beschwerden häufiger auftreten und nicht von alleine wieder verschwinden, so muss sofort ein Arzt aufgesucht werden. Auch starke Kopfschmerzen können dabei auf die Krankheit hindeuten. In der Regel kann die Erkrankung durch einen Allgemeinarzt erkannt werden. In akuten Notfällen muss sofort der Notarzt gerufen werden. Nur so kann ein vollständiges Erblinden verhindert werden.

Behandlung & Therapie

Der akute retinale Arterienverschluss erfordert zunächst Sofortmaßnahmen, um möglichst innerhalb einer Stunde nach Eintreten des Ereignisses die Sauerstoffversorgung der Netzhaut wieder herzustellen. Der Augenarzt kann versuchen, das Auge gezielt zu massieren, um auf mechanischem Wege die Durchgängigkeit der Arterie wieder zu erreichen. Parallel dazu werden Medikamente zur Senkung des Augeninnendrucks verabreicht.

In einigen Fällen kann ein Einschnitt in den Glaskörper (Parazentese) angezeigt und zielführend sein. Der Einschnitt ermöglicht es, den Austritt der Flüssigkeit „händisch“ zu steuern und damit die Verminderung des Augeninnendrucks allmählich und stufenweise zu verringern. Der Glaskörper wird dadurch weich. Idealerweise sollte die betroffene Arterie, die vorher ein wenig gedehnt und im Lumen verringert war, wieder ein wenig aufgedehnt werden.

Auf diese Weise gerät das Blutgerinnsel in Bewegung und löst sich bestenfalls wieder auf. Falls ein Thrombus als Verursacher des Arterienverschlusses identifiziert werden konnte, kann eine medikamentöse Auflösung des Blutgerinnsels (Lyse) versucht werden. Bei Verdacht auf einer Erkrankung an Morbus Horton steht als einzige Therapiemöglichkeit eine Behandlung mit hochdosiertem Cortison zur Verfügung.

Vorbeugung

Direkt vorbeugende Maßnahmen, die einen retinalen Arterienverschluss verhindern könnten, sind nicht existent. Allerdings bestehen unterschiedliche Risikofaktoren, deren Minimierung indirekt auch als effiziente Vorbeugemaßnahmen zur Vermeidung eines Arterienverschlusses in der Netzhaut dienen. Als Risikofaktoren gelten beispielsweise chronischer Bluthochdruck (arterielle Hypertonie), Diabetes mellitus, hoher Alkoholkonsum.

Auch starkes Zigarettenrauchen sowie krankhaftes Übergewicht (Adipositas) können als Auslöser in Frage kommen. Wenn mehrere Risikofaktoren gleichzeitig vorliegen und nicht reduziert werden können, sollte mit einem Internisten die das Für und Wider einer vorsorglichen Einnahme von Antikoagulationsmitteln besprochen werden, um einer Thrombenbildung grundsätzlich entgegenzuwirken.

Nachsorge

Auch bei der Nachsorge können die Folgen eines Retinalen Arterienverschlusses (RAV) lediglich diagnostiziert, jedoch nicht vollständig geheilt werden. Der hochgradige Visusverlust bei einem Zentralarterienverschluss und die Gesichtsfeldeinschränkungen bei einem Arterienastverschluss sind grundsätzlich dauerhaft und nicht heilbar. Im Fokus der Nachsorge stehen Kontrolluntersuchungen und die psychische Betreuung des Patienten.

Augenärztliche Kontrolluntersuchungen sollten je nach Verlauf und Befund der Erkrankung bei einem Zentralarterienverschluss mindestens wöchentlich und bei einem Arterienastverschluss mindestens monatlich (höchstens drei Monate) erfolgen. Zusätzlich kann bei der augenärztlichen Nachsorge versucht werden, medikamentös oder durch regelmäßige Bulbus-Massagen die retinale Durchblutung am Auge zu verbessern. Weiteren Ereignissen kann so gegebenenfalls entgegengewirkt werden.

Zu beachten ist, dass alle Maßnahmen bei der Nachsorge Empfehlungen Einzelner oder kleiner Gruppen auf Basis retrospektiv erhobener Fallzahlen sind. Ob und inwieweit die verordneten Maßnahmen wirken, ist nicht nachgewiesen. Von zentraler Bedeutung für die augenärztlichen Kontrolluntersuchungen ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Inneren Medizin, Gefäßchirurgie, Neurologie und interventionellen Radiologie.

In der Regel ist der Retinale Aterienverschluss ein Symptom oder die Folge einer systemischen Ursache (meist Thrombose). Ohne eine medikamentöse Einstellung der Ursache kann die Lebenserwartung verkürzt sein. Fortlaufende kardiovaskuläre Untersuchungen bleiben daher auch nach dem Ereignis erforderlich. Sinnvoll sind zudem EKG-Kontrollen, eine regelmäßige Echokardiografie und Langzeitblutdruckmessungen. Neurologisch erscheint jährlich eine Dopplerechografie der Karotisarterien als angebracht.

Das können Sie selbst tun

Wenn plötzlich Beschwerden am Auge auftreten, die auf einen retinalen Arterienverschluss hindeuten, muss umgehend der Notarzt gerufen werden. Bis der Rettungsdienst eintrifft, muss der Patient ruhig gelagert werden. Im schlimmsten Fall kann es bei zu später Behandlung zu einem Schlaganfall oder sogar zum Verlust beider Augen kommen.

Falls vorhanden, muss ein Notfallmedikament wie Kortison in hoher Dosierung verabreicht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die ursächliche Durchblutungsstörung bereits bekannt ist. Liegt kein Verdacht vor, muss der Notarzt möglichst genau über die Symptome und ihre Entstehung aufgeklärt werden, damit umgehend die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden können.

Eine spontane Besserung tritt normalerweise nur bei einem unvollständigen Verschluss auf. Falls noch nicht geschehen, müssen etwaige Auslöser wie eine Diabetes mellitus oder ein arterieller Hypertonus ermittelt werden. Diese Erkrankungen gilt es zunächst zu behandeln. Bei einem schweren Verlauf erleidet der Patient einen Schlaganfall. Bei einem Hirnschlag sind verschiedene Selbsthilfe-Maßnahmen sinnvoll. Welche, hängt von der Art und Ausprägung der Beschwerden ab. Die Angehörigen sollten sich diesbezüglich an den zuständigen Neurologen wenden und ein geeignetes Behandlungskonzept erarbeiten.

Quellen

- Dahlmann, C., Patzelt, J.: Basics Augenheilkunde. Urban & Fischer, München 2014

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Lang, G. K.: Augenheilkunde. Thieme, Stuttgart 2014