Azetabulumfraktur

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 11. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Azetabulumfraktur

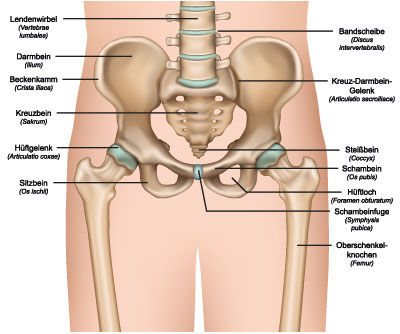

Die Azetabulumfraktur ist ein Bruch der Hüftpfanne. Solche Frakturen sind meist indirekte Frakturen im Rahmen eines Unfalltraumas. Behandelt werden die Brüche meist durch eine operative Osteosynthese.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist eine Azetabulumfraktur?

© bilderzwerg – stock.adobe.com

Bei einem sekundären Azetabulumbruch befindet sich zwischen den Bruchstücken eine Spalte von mehr als einem Millimeter, die später durch die Prozesse der sekundären Frakturheilung mit einem Kallus verschlossen wird. Annähernd zehn Frakturen werden am Acetabulum unterschieden. Die Hauptunterteilung besteht mit den Gruppen waagrechte und senkrechte Brüche. Zu der senkrechten Frakturlinie mit einem statisch intakten Pfeiler zählen die Fraktur des hinteren Pfannenrands, die Fraktur des hinteren Pfeilers und die Fraktur des vorderen Pfannenrands und Pfeilers.

Eine waagrechte Frakturlinie mit zerstörter Statik, aber intaktem oberen Pfannenrand liegt bei der T-förmigen Fraktur und der vorne waagrechten, hinten senkrechten Fraktur vor. Eine waagrechte Frakturlinie langen Verlaufs trennt Bruchstücke der Hüftpfanne vom Darmbein und liegt bei einem Bruch bis zur Crista iliaca, bei einem Bruch zum Vorderrand des Darmbeins und einer Fraktur ins Iliosakralgelenk hinein vor.

Ursachen

Frakturen werden durch direkte oder indirekte Gewalteinwirkung auf ein knöchernes Element verursacht. Die verursachende Gewalteinwirkung überschreitet die Elastizität und die Stärke des betroffenen Knochens. Daher gibt der Knochen dem Druck nach. Von einer echten Fraktur ist nur dann die Rede, wenn der Knochen vollständig durchtrennt wurde. In der Verletzungsphase des Bruchs legen sich der Bruchwinkel und die Frakturlinie fest.

Neben der Schwere der Gewalteinwirkung sind diese Parameter auch von dem Winkel der einwirkenden Kräfte abhängig. Die Azetabulumfraktur entsteht meist durch indirekte Gewalteinwirkung. Am häufigsten sind die Betroffenen Unfallopfer, deren Knie auf das Armaturenbrett aufgeprallt ist. Durch den Aufprall wurden indirekt Druckkräfte auf die Hüftpfanne ausgeübt.

Auch ein direkter Schlag auf den Trochanter major des Oberschenkelknochens ist eine häufige Ursache. Das Knie lässt sich nicht mehr strecken und knickt so beim Gehen während des Auftretens ein. Außenrotierte Hüftgelenke verletzen vor allem den vorderen Pfannenpeiler. Innenrotierte Hüftgelenke verletzen den hinteren. Untere Querfrakturen entstehen mit einem abduzierten Hüftgelenk, hohe Querfrakturen mit einem abduzierten Hüftgelenk.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Bei der Azetabulumfraktur bestehen lokale Verletzungszeichen wie Schwellungen oder Hämatome in der Bruchspalte. Neben einer gestörten Funktion liegt oft eine mehr oder weniger schwere Fehlstellung des Hüftgelenks vor, die sich unter Umständen in der Verkürzung eines Beines bemerkbar macht. Bei einer solchen Hüftluxation liegt der Gelenkkopf außerhalb der Hüftpfanne. Dieses Phänomen kann im Verlauf Hüftkopfnekrose oder eine Hüftgelenksarthrose verursachen.

Traumatische Hüftluxationen treten vorwiegend an Patienten mit stabilen Knochenstrukturen ein. Die Hüftluxation erfolgt bei einer Azetabulumfraktur vorwiegend in Richtung des Bruchs. Wegen ihrer unmittelbaren Nähe zur Fraktur sind der Nervus ischiadicus und der Nervus femoralis für Verletzungen gefährdet. Wenn der Ischiasnerv durch die Fraktur beschädigt wurde, liegt neben starken Schmerzen unter Umständen eine Lähmung der Oberschenkelmuskulatur vor und der Flexorreflex lässt sich nicht mehr auslösen.

Wurde der Nervus femoralis durch den Bruch verletzt oder ist er in der Bruchspalte eingeklemmt, so treten starke Bewegungseinschränkungen auf. Die aktive Beugung im Hüftgelenk ist so nicht mehr möglich. Ebenso wenig gelingt den Patienten das Aufrichten aus liegender Position. Als Begleitverletzungen liegen bei Anpralltraumen oft knöcherne Patellafrakturen oder Hüftkopffrakturen vor.

Diagnose & Verlauf

Das klinische Bild und die Verletzungsmechanis lassen den Arzt auf eine Verletzung der Hüftpfanne schließen. Bei der klinischen Untersuchung prüft der Arzt sowohl die Durchblutung, als auch die Motorik und die Sensibilität des betroffenen Bereichs. Die Diagnose wird durch Röntgenbilder gesichert.

Neben einer Beckenübersichtsaufnahme werden Spezialaufnahmen wie eine Ala-Aufnahme und eine Obturator-Aufnahme in Auftrag gegeben. Die Obturatoraufnahme erfolgt mit einem Strahlengang von 45 Grad bei angehobener Hüfte. Eine Computertomographie kann die Diagnostik abrunden. Differentialdiagnostisch sind eine reine Luxationen und eine Femurkopffraktur, eine Schenkelhalsfraktur und eine Beckenfraktur auszuschließen.

Auch Gefäß- und Nervenschäden müssen differentialdiagnostisch Beachtung finden. Weil auf den Gelenkflächen nach einer Hüftpfannenfraktur oft Stufen verbleiben, erkranken viele Patienten der Azetabulumfraktur später an einer Coxarthrose. Daher ist die Prognose für ein vollständiges Ausheilen eher ungünstig.

Komplikationen

In der Regel kommt es bei einer Azetabulumfraktur zu starken Schwellungen und Schmerzen an der betroffenen Stelle. Auch die Funktion des Hüftgelenks ist gestört. In einigen Fällen kommt es zu einer Fehlstellung. Sollte es bei der Azetabulumfraktur zu einer eingeklemmten Bruchspalte kommen, treten Einschränkungen in der Bewegung auf.

Dabei ist der Betroffene mitunter auf Gehhilfen angewiesen und kann sich alleine nicht mehr fortbewegen. Da die Azetabulumfraktur in der Regel bei einem starken Unfall entsteht, kommt es auch an anderen Stellen des Körpers zu Traumata und Frakturen, die die Bewegung und das Leben negativ beeinflussen können.

Das Symptom kann durch den Arzt relativ gut diagnostiziert und danach behandelt werden. In den meisten Fällen erfolgt die Behandlung operativ und führt danach zu keinen weiteren Komplikationen oder Beschwerden. Es werden verschiedene Implantate aus Metall verwendet, um die Knochen zu positionieren und zu halten.

Die Schmerzen verschwinden nach der Operation und werden vorher mit Schmerzmitteln behandelt. Die Behandlung führt meistens zu einem positiven Krankheitsverlauf. Bei älteren Patienten ist der Einsatz von Prothesen und künstlichen Hüftgelenken notwendig, um eine Bewegungseinschränkung zu vermeiden.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Nach einem Sturz oder Unfall sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Der Mediziner kann zweifelsfrei feststellen, ob es zu einer Fraktur oder einem Bruch gekommen ist und den Betroffenen an den jeweiligen Facharzt überweisen. Bei dem Verdacht einer Azetabulumfraktur darf die ärztliche Untersuchung aufgrund der möglichen Komplikationen nicht länger hinausgezögert werden. Vor allem Schmerzen und Schwellungen bedürfen einer raschen Behandlung durch den Arzt.

Besteht die Vermutung eines mehrfachen Bruchs, kommt auch der Gang in die Notfallaufnahme in Frage. Abhängig ist dies immer von den jeweils auftretenden Beschwerden und der Ursache der Verletzung. So muss eine Prellung des Hüftbeckens nicht unbedingt medizinisch behandelt werden, während ein vollständiger Bruch in jedem Fall im Krankenhaus behandelt werden muss.

Ältere Patienten erhalten bei einer Azetabulumfraktur meist eine Hüfttotalprothese. Um sicherzustellen, dass die Verletzung gut ausheilt, sind nach der Ausheilung der Fraktur meistens weitere ärztliche Untersuchungen notwendig. Zudem muss mitunter die Medikation angepasst werden, um einen schmerzfreien Heilungsverlauf zu gewährleisten.

Behandlung & Therapie

Die Behandlung einer Azetabulumfraktur erfolgt in aller Regel operativ. Wenn die Fraktur nicht mit einer Verschiebung der Knochenbruchstücke einhergeht und eine Bruchspalte von weniger als zwei Millimetern aufweist, finden konservative Behandlungen statt. Ein Gips zur Ruhigstellung reicht bei diesem Bruch allerdings in aller Regel nicht aus.

Bei den meisten Azetabulumfrakturen ist eine präzise Reposition und Verplattung der Knochenbruchstücke erforderlich, damit der Bruch nicht in einer Fehlstellung zusammenheilt und die Hüftpfanne so nicht ihre Funktion verliert. Für einen operativen Behandlungsweg ist meist die Osteosynthese der Therapieweg der Wahl. Das Verfahren dient der Wiederherstellung voller Funktionsfähigkeit am Knochen.

Zur Osteosynthese gehört die anatomische Reposition des Knochens. Zueinander gehörige Knochenfragmente werden in einer relativ normalen Stellung fixiert. Die Stabilisierung erfolgt durch Mittel wie den Kirschner-Draht. Gegebenenfalls werden Implantate aus Metall platziert, um die Bruchstücke korrekt zusammen zu halten.

An älteren Patienten findet nach einer Azetabulumfraktur oft eine Hüfttotalendoprothese nach dem Ausheilen der Fraktur statt. Sie erhalten also einen künstlichen Gelenkersatz, der das komplette Gelenk ersetzt. Gegen ihre starken Schmerzen erhalten die Patienten einer Hüftpfannenfraktur gegebenenfalls geeignete Schmerzmittel.

Aussicht & Prognose

Die Prognose der Azetabulumfraktur richtet sich nach dem Ausmaß der vorhandenen Fraktur und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten. Je schwerer die Knochenbeschädigungen und je älter der Patient, desto ungünstiger ist der Verlauf.

Bei einem gesunden Menschen im mittleren Lebensalter ist die Prognose gut. Nach einem operativen Eingriff und einer Korrektur der Knochen kommt es zu einem Regenerierungsprozess, der einige Monate andauert. Die Operation ist eine Herausforderung, da die Knochen präzise repositioniert werden müssen. Dies nimmt einige Stunden unter Vollnarkose in Anspruch.

Treten Komplikationen auf, verschlechtert sich die Aussicht auf eine optimale Genesung. Häufig leiden Patienten unter Vorerkrankungen, die den Organismus schwächen und eine Heilungsverzögerung bewirken. Bestehende Knochenerkrankungen können zu einem ungünstigen Verlauf beitragen. In einigen Fällen ist eine Beschwerdefreiheit nicht mehr möglich.

Gezielte Übungen und Trainingseinheiten helfen dem Patienten nach der Operation, um seine Bewegungsmöglichkeiten zu optimieren und seinen Körper langsam wieder aufzubauen. Überlastungen müssen vermieden werden, um keinen Rückfall zu erleiden.

Schiefhaltungen des Körpers und einseitige starke Belastungen können zu Folgeerkrankungen führen, die vermieden werden sollten. Ohne eine Behandlung kommt es zu keiner Linderung der Beschwerden. Die Knochen wurden dauerhaft beschädigt. Der Körper verfügt über keine Möglichkeit der Selbstheilung, um die Beschwerden zu lindern und heilen zu können.

Vorbeugung

Um der Azetabulumfraktur vorzubeugen, sollten stark direkte oder indirekte Gewalteinwirkungen auf die Hüftpfanne vermieden werden.

Das können Sie selbst tun

Bei jüngeren Patienten verläuft die operative Behandlung einer Azetabulumfraktur fast immer erfolgreich und ohne Komplikationen. Die Patienten helfen sich am besten selbst, indem sie im Falle einer Hüftverletzung zeitnah einen Arzt aufsuchen und vor und nach einem operativen Eingriff alle ärztlichen Instruktionen strikt befolgen. Insbesondere darf die Beckenpfanne vor der vollständigen Heilung des Bruchs nicht überlastet werden.

Bei älteren Patienten kommt es oft durch Stürze oder andere Unfälle im Alltag zu einer Verletzung der Hüfte. Im Fall einer Azetabulumfraktur wird meist der Einsatz von Prothesen und künstlichen Hüftgelenken erforderlich, um einer dauerhaften Bewegungseinschränkung entgegezuwirken.

Hüftoperationen sind für Senioren aber sehr anstrengend und auch nicht ungefährlich. Diese Personengruppe sollte deshalb vorbeugende Maßnahmen ergreifen und aktiv zur Unfallverhütung im Alltag beitragen. Im Haus sollten ausschließlich TÜV-geprüfte Trittleitern zum Einsatz kommen.

Sofern die Motorik oder der Gleichgewichtssinn bereits beeinträchtigt sind, werden die oberen Abschnitte von Regalen und Schränken, die nicht ohne Steighilfe erreicht werden können, besser gar nicht mehr genutzt. Bei schlechten Witterungsverhältnissen und rutschigen Straßen sollte vorsichtshalber immer eine Gehilfe verwandt werden.

Sofern es trotzdem zu einer Verletzung der Hüfte kommt, ist es für die möglichst umfassende Wiedererlangung der Bewegungsfähigkeit erforderlich, rechtzeitig mit der Rehabilitation zu beginnen. Die Patienten sollten sich einen guten Physiotherapeuten suchen und mit diesem regelmäßig üben.

Quellen

- Braun, J., Dormann, A .J.: Klinikleitfaden Innere Medizin. Urban & Fischer, München 2013

- Krämer, J., Grifka, J.: Orthopädie, Unfallchirurgie. Springer, Berlin 2013

- Rössler, H., Rüther, W.: Orthopädie und Unfallchirurgie. Urban & Fischer, München, 2005