Morbus Paget

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 8. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Morbus Paget

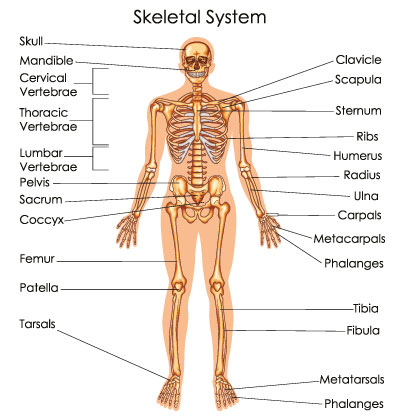

Als Morbus Paget wird eine Erkrankung des Skeletts bezeichnet, die auch als Osteodystrophia deformans bekannt ist. Beim Morbus Paget ist der Knochenstoffwechsel gestört, so dass es als Folge zu einer Verdickung der Knochen kommt. Morbus Paget-Betroffene weisen eine hohe Anfälligkeit für Knochenbrüche und Deformationen auf.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Morbus Paget?

Der Morbus Paget wird auch als Osteodystrophia deformans bezeichnet und ist eine Erkrankung des knöchernen Bewegungsapparates. Aufgrund eines hyperaktiven Knochenstoffwechsels, kommt es im Laufe der Zeit zu einer Verdickung der Knochen.

Hierbei sind insbesondere die Wirbelsäule, die Beckenknochen als auch die Knochen der unteren und oberen Extremitäten betroffen. Die Osteodystrophia deformans tritt meist ab dem 40. Lebensjahr auf. Da der Morbus Paget oftmals ohne Symptome verläuft, wird dieser entweder überhaupt nicht oder nur durch Zufall entdeckt, wenn z. B. aufgrund anderer Beschwerden Röntgenaufnahmen angefertigt werden.

Die Knochen bestehen aus keinen festen, statischen Strukturen, sondern es findet ständig ein Umbau statt. Hierbei sind insbesondere zwei verschiedene Zelltypen beteiligt, die Osteoklasten und die Osteoblasten. Die Osteoblasten dienen dem Aufbau von Knochensubstanz, die Osteoklasten bauen diese ab. Im Normalfall stehen Auf- und Abbau im Gleichgewicht, beim Morbus Paget hingegen läuft dieser Prozess unkoordiniert ab.

Ursachen

Es wird aktuell auch darüber diskutiert, ob eine Infektion mit einer bestimmten Art von Virus als Auslöser infrage kommt, jedoch konnten bis dato keine sicheren Ergebnisse vorgelegt werden.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Bei 90 Prozent aller Erkrankten treten keinerlei Symptome oder Beschwerden auf. In diesen Fällen wird eine Diagnose in der Regel gar nicht gestellt. Bei zehn Prozent der Morbus Paget-Betroffenen jedoch zeigen sich unterschiedliche Problematiken. Risse und Brüche in den Knochen führen häufig zu starken Knochenschmerzen.

Dadurch können Fehlstellungen und Fehlbelastungen entstehen, welche wiederum Schmerzen an den Gelenken und Muskeln zur Folge haben. Die Schmerzen werden häufig als diffuse, ziehende Schmerzen in den betroffenen Bereichen beschrieben und treten vorrangig nachts auf. Im Verlauf der Erkrankung entstehen an den Knochen Verformungen, welche auch von außen sichtbar sind.

Typisch sind unter anderem eine Verkürzung des Schienbeins, eine Verkrümmung der Wirbelsäule oder die Vergrößerung des Kopfumgangs. Ein weiteres mögliches Symptom des Morbus Paget ist eine Überwärmung der betroffenen Körperpartien. Aufgrund einer gesteigerten Durchblutung entstehen neue Blutgefäße, welche sich durch den hohen lokalen Blutdruck weiten und entzünden können.

Die Kompression von Nervengewebe kann zu Schwerhörigkeit, Erblindung oder Schmerzen bis hin zu Funktionseinschränkungen des zentralen Nervensystems führen. In seltenen Fällen können vor allem an den Knochen im Bereich des Beckens, der Oberschenkel und der Oberarme bösartige Tumoren entstehen. Erste Anzeichen hierfür sind eine deutliche Verschlimmerung der bestehenden Beschwerden und eine zunehmende Deformation der betroffenen Knochen.

Diagnose & Verlauf

Da ein Morbus Paget nicht immer Symptome zeigt, ist es schwer diesen zu diagnostizieren. Meist wird er im Rahmen einer anderen Untersuchung als Zufallsbefund festgestellt.

Besteht der Verdacht auf einen Morbus Paget, werden folgende Untersuchungen durchgeführt. Mithilfe einer Blutuntersuchung wird das Enzym Alkalische Phosphatase (AP) bestimmt, denn durch das AP lässt sich auf die Aktivität der Osteoblasten schließen. Die Osteoklasten werden mittels einer Urinprobe ermittelt. Hierbei wird der Wert der Aminosäure Hydroxyprolin bestimmt.

Des Weiteren werden bildgebende Verfahren, wie z. B. Röntgen, CT, und MRT eingesetzt, um festzustellen, welche Knochen des Skeletts davon betroffen sind. Besonders gut lassen sich die Areale mit einem erhöhten Knochenumbau mithilfe einer Knochenszintigraphie feststellen.

Der Verlauf beim Morbus Paget hängt davon ab, in welchem Stadium sich die Krankheit befindet und wie ausgeprägt diese ist. Da der Morbus Paget nicht immer Symptome aufweist, kann es sein, dass dieser unentdeckt bleibt und der Betroffene ein völlig normales Leben führt.

In anderen Fällen erfolgt ein sehr schneller Knochenumbau, so dass daraus Folgeerkrankungen entstehen können. Je nachdem welcher Bereich betroffen ist, kann es zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen kommen. Verdickungen an der Wirbelsäule können die austretenden Nervenbahnen einquetschen, so dass Sensibilitätsstörungen als auch Lähmungen auftreten können. Ist beim Morbus Paget der Schädel betroffen, so kann dies im Laufe der Zeit zu Schwerhörigkeit als auch zur Erblindung führen. Neben Nierenerkrankungen und Herzinsuffizienz, kann aus dem Morbus Paget in seltenen Fällen ein Knochentumor entstehen.

Komplikationen

Im weiteren Verlauf der Krankheit führt der Morbus Paget auch zu einer Schwerhörigkeit. Vor allem bei Kindern und jungen Menschen kann eine Schwerhörigkeit zu schweren psychischen Beschwerden oder zu Depressionen führen. In der Regel tritt erst eine späte Behandlung des Morbus Paget ein, da dieser spät und nur zufällig diagnostiziert wird.

Weiterhin kommt es bei dieser Erkrankung zu Störungen der Sensibilität und nicht selten auch zu Lähmungen an verschiedenen Bereichen des Körpers. Die Betroffenen können auch erblinden. Eine kausale Behandlung des Morbus Paget ist in der Regel nicht möglich. Nur die Beschwerden können in einigen Fällen eingeschränkt und verringert werden. Ein vollständig positiver Krankheitsverlauf stellt sich allerdings nicht ein. Die Lebenserwartung des Betroffenen wird durch die Krankheit nicht beeinflusst oder verringert.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Die meisten Betroffenen bemerken keine Symptome der damit einher gehende Knochenverdickungen. Arztbesuche bleiben daher meist aus. Tatsächlich kommt diese Knochenerkrankung fast so häufig vor wie die Osteoporose. Der Erkrankungsbeginn liegt um das vierzigste Lebensjahr. Die meisten Betroffenen suchen wegen des Mangels an Beschwerden niemals einen Arzt auf.

Nur sehr selten wird bei Morbus Paget eine Behandlung benötigt. Nur bei ungefähr zehn Prozent der Betroffenen zeigt sich ein Morbus Paget durch Beschwerden wie Knochenschmerzen. Die weiteren Folgen dieser Knochenerkrankung bleiben meistens unbemerkt. Tauchen aber Symptome wie ein größer werdender Kopfumfang oder sogenannte Säbelscheiden-Schienbeine auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Hier droht die Gefahr von Gelenkschäden und Muskelbelastungen. Außerdem bilden sich am betroffenen Gebiet neue Blutgefäße. Das kann zu einer Überwärmung führen. Es kann zu schmerzhaften Nervenkompressionen oder der Ausbildung von Osteosarkomen kommen. Der Ansprechpartner bei solchen Beschwerden ist ein Facharzt für Innere Medizin. Hausärzte erkennen oft nicht, was die Symptome auslöst. In den meisten Fällen wird der Mobus Paget zufällig bei einer Routineuntersuchung oder durch eine MRT-Untersuchung wegen anderer Beschwerden entdeckt.

Behandlung & Therapie

Da beim Morbus Paget keine genaue Ursache bekannt ist, kann nur eine symptomatische Behandlung erfolgen. Diese setzt sich zusammen aus einer medikamentösen Therapie und physiotherapeutischen Maßnahmen.

Die medikamentöse Therapie beinhaltet schmerzlindernde und entzündungshemmende Arzneimittel. Des Weiteren wird der Morbus Paget mit sog. Bisphosphonaten und dem Hormon Calcitonin behandelt.

Bisphosphonate und Calcitonin haben eine hemmende Wirkung auf die Osteoklasten, die für den Knochenabbau zuständig sind. Zudem werden Kalzium und Vitamin D verabreicht, welche für einen gesunden Knochenaufbau notwendig sind.

Bei besonders schweren Fällen kann auch ein operativer Eingriff erforderlich sein. Insbesondere bei Schäden an der Hüfte, kann diese durch einen künstlichen Gelenkersatz ausgetauscht werden.

Aussicht & Prognose

Die Prognose ist bei einem Morbus Paget generell unterschiedlich. Sie hängt stark von der Ausprägung der Erkrankung ab. Bei etwa einem Drittel der Betroffenen sind lediglich wenige und begrenzte Knochenbereiche betroffen, sodass diese keine Beschwerden haben. Ungünstigere Verläufe (bei etwa zwei Drittel der Betroffenen) gehen dagegen mit größeren betroffenen Bereichen einher. Durch den langsam fortschreitenden Krankheitsverlauf kommt es schließlich zu körperlichen Einschränkungen. Aber auch bei geringeren oder auch stärker ausgeprägten körperlichen Einschränkungen ist die Lebenserwartung bei einem Morbus Paget in aller Regel nicht herabgesetzt.

Darüber hinaus ist bei einem Morbus Paget das Risiko für Knochenkrebs erhöht. So entarten beispielsweise bei etwa einem Prozent der Betroffenen die Knochenzellen und es entwickelt sich ein sogenanntes Paget-Sarkom bzw. Osteosarkom. Dieses erfordert eine frühzeitige Behandlung und operative Entfernung. Daher werden von einem Morbus Paget Betroffene in regelmäßigen Abständen ärztlich kontrolliert. Dabei überprüfen die Ärzte etwa drei Monate nach Behandlungsbeginn und anschließend in halbjährigen Abständen die Konzentration eines bestimmten Enzyms im Blut – der sogenannten alkalischen Phosphatase (AP). Eine erhöhte AP-Konzentration gilt als möglicher Indikator für einen Knochentumor bzw. Knochenmetastasen.

Vorbeugung

Da die Ursache für einen Morbus Paget nicht bekannt ist, können auch keine vorbeugenden Maßnahmen getroffen werden. Man sollte als allgemeine prophylaktische Maßnahme an den jährlichen Gesundheits- und Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen. Auf diese Weise kann ein Morbus Paget frühzeitig entdeckt und somit adäquat behandelt werden.

Das können Sie selbst tun

Personen, die an Morbus Paget leiden, bedürfen in jedem Fall einer ärztlichen Behandlung. Diese setzt sich aus einer medikamentösen Therapie und operativen Eingriffen zusammen. Der Einsatz von Arzneimitteln kann durch verschiedene Naturheilmittel unterstützt werden. Bewährt haben sich zum Beispiel entzündungshemmende Mittel wie Arnika oder Belladonna. Eine Ernährungsumstellung gewährleistet, dass der Körper ausreichend Vitamin D und Kalzium erhält, welches essentiell für einen gesunden Knochenaufbau ist.

In vielen Fällen muss Morbus Paget operativ behandelt werden. Nach einem solchen Eingriff muss sich der Patient zunächst schonen. Nach einigen Wochen darf langsam wieder mit dem Sport begonnen werden, insofern die Verletzung ausreichend verheilt ist. Hat der Patient im Rahmen der Operation einen künstlichen Gelenkersatz erhalten, empfehlen sich physiotherapeutische Maßnahmen. Neben der ärztlich verordneten Physiotherapie, die meist mehrere Wochen bis Monate andauert, kann der Patient zu Hause Bewegungsübungen durchführen, um den Umgang mit dem neuen Gelenk zu verbessern.

Trotz allem verursacht die ursächliche Erkrankung weiterhin Schäden in anderen Körperregionen. Darum muss der Patient regelmäßig einen Arzt konsultieren, damit etwaige Knochenveränderungen frühzeitig erkannt werden können. Die medikamentöse Therapie muss regelmäßig an die Konstitution des Erkrankten und die jeweiligen Krankheitssymptome angepasst werden.

Quellen

- Breusch, S., Clarius, M., Mau, H., Sabo, D. (Hrsg.): Klinikleitfaden Orthopädie, Unfallchirurgie. Urban & Fischer, München 2013

- Niethard, F., Pfeil, J., Biberthaler, P.: Orthopädie und Unfallchirurgie. Thieme, Stuttgart 2014

- Wülker, N., Kluba, T., Roetman, B., Rudert, M.: Taschenlehrbuch Orthopädie und Unfallchirurgie. Thieme, Stuttgart 2015