Urosepsis

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. Februar 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Urosepsis

Eine Urosepsis ist eine systemische Entzündungsreaktion des gesamten Organismus infolge einer von den Harnwegen ausgehenden bakteriellen Infektion. Mit einer Inzidenz von 3 von 1000 führt eine Urosepsis zu einer schweren septischen Erkrankung, die mit einer Mortalität von 50 bis 70 Prozent im höchsten Maße lebensbedrohlich ist.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist eine Urosepsis?

© bilderzwerg – stock.adobe.com

Als Urosepsis wird eine systemische Entzündungsreaktion des Organismus bezeichnet, die von einer Infektion der ableitenden Harnwege ausgeht und in aller Regel auf eine Harnabflussbehinderung zurückzuführen ist.

Infolge einer Besiedelung der Blutbahnen durch bakterielle Erreger des Urogenitaltraktes gelangen die Krankheitskeime in das Blutsystem des Betroffenen und lösen die für eine Urosepsis charakteristischen Symptome aus.

Erste Anzeichen einer Urosepsis sind Fieber, Schüttelfrost, allgemeines Krankheitsgefühl sowie Schmerzen. Daneben sind Tachykardie (Herzrasen), Tachypnoe (erhöhte Atemfrequenz), Hypotonie (erniedrigter Blutdruck), Zyanose (livide Hautverfärbung) und Oligurie (verminderte Harnproduktion) charakteristische Symptome einer Urosepsis. Zudem kann es im fortgeschrittenen Stadium einer Urosepsis zu zunehmenden Bewusstseinseintrübungen des Betroffenen kommen.

Ursachen

Hierbei dringen die bakteriellen Erreger aus den harnableitenden Wegen in die Blutbahn und bedingen eine Sepsis („Blutvergiftung“). Die von den Bakterien gebildeten Toxine bzw. abgestorbene Bakterien verursachen Schädigungen des Endothels (Gefäßhaut) sowie eine systemische Entzündungsreaktion des gesamten Organismus.

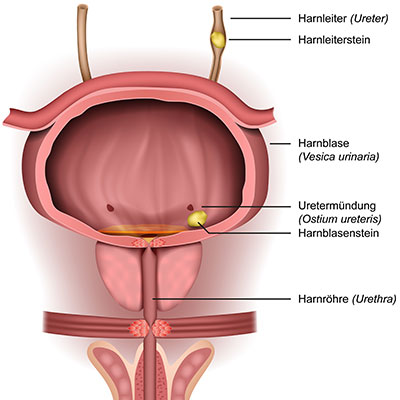

Begünstigende Faktoren für diesen Prozess stellen insbesondere Harnabflussstörungen (Prostatahyperplasie, Harnleiterstenose, Harnleiterstein, angeborene Strikturen) dar, infolge derer ein Rückstau entsteht, der ein Übertreten der Erreger in die Blutbahn erleichtert.

Medikamentöse Therapien mit Immunsuppressiva (u.a. Chemotherapie), Diabetes mellitus, maligne Tumoren (Harnleitertumor), Leberzirrhose sowie Nieren- oder Prostataabszesse, Nierenbeckenentzündung und eine verschleppte Erregerinvasion nach endoskopischen Engriffen sind weitere Faktoren, die eine Urosepsis fördern können.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Aufgrund der systemischen Infektion des menschlichen Körpers ähnelt die Urosepsis stark einer Blutvergiftung. Rasch eintretende Symptome einer Grippe wie etwa Schüttelfrost, intensive Abgeschlagenheit sowie plötzlich auftretendes Fieber zählen dazu. Weitere Gemeinsamkeiten mit dem septischen Schock ist eine warm wirkende Haut, die sich im späteren Verlauf bläulich verfärbt.

Diese Zyanose (Blausucht) tritt besonders an den Lippen gut erkennbar hervor. Eine Verengung der Venen führt zu kalten Fingern- und Zehenspitzen. In Folge dessen reagiert das Herz mit einer Tachykardie auf den körperlichen Ausnahmezustand. In Kombination mit völliger Abwesenheit und Teilnahmslosigkeit weist diese Symptomatik auf einen ernsthaften Notfall mit Lebensgefahr für das Opfer hin.

Patienten leiden allgemein unter einer erhöhten Atemfrequenz und einem spürbaren Einbruch der Blutdruckwerte. Es existieren jedoch auch individuelle Charakteristiken, die nicht mit einer klassischen Sepsis in Einklang stehen. So verursacht eine Urosepsis starke Schmerzen in der Region der Harn- und Geschlechtsorgane. Blockaden beim Harnfluss und auffällig geringe Mengen an Urin beim Toilettengang lassen einen schwer entzündlichen Vorgang vermuten.

Diese Beschwerden stehen jedoch noch nicht zwangsläufig mit einem lebensgefährlichen, septischen Schock in Zusammenhang. Der Verdacht liefert bereits ausreichend Anlass für eine genaue Untersuchung eines Patienten. Eine Urosepsis gilt immer als eine potenziell tödlich endende Komplikation von bakteriellen Infektionen. Bleibt die rettende Therapie aus oder diese erfolgt erst in einem späteren Stadium, sinken die Überlebenschancen dramatisch. Ein Kreislaufkollaps mit Todesfolge durch Multiorganversagen ist dann in vielen Fällen unausweichlich.

Diagnose & Verlauf

Eine Urosepsis wird anhand der charakteristischen Symptome diagnostiziert. Zudem stehen die Feststellung der Ursache und die Herdidentifikation im Mittelpunkt der Diagnose.

So kann beispielsweise eine Harnstauung oder ein [Nierenabszess]] anhand einer Ultraschalluntersuchung nachgewiesen werden. Im Rahmen einer Blutanalyse kann eine Leukozytose (erhöhte Leukozytenzahl) bzw. im späteren Verlauf eine Leukozytopenie (geringe Leukozytenzahl) sowie eine Thrombozytopenie (geringe Thrombozytenzahl), die zu ausgeprägten Gerinnungsstörungen führt, nachgewiesen werden.

Liegt ein erhöhter Procalcitonin-Wert (über 10 ng/ml), der als Sepsismarker fungiert, vor, gilt die Diagnose als gesichert. Über eine Blutkultur kann der spezifische Erreger bestimmt werden. Die Vitalparameter (Puls, Atemfrequenz, Harnausscheidung, Blutdruck, Vigilanz) sind bedeutende Indikatoren für die Prognose und Einleitung intensivmedizinischer Maßnahmen.

Die Prognose und Verlauf einer Urosepsis hängen bedeutend vom Zeitpunkt der Diagnose und des Therapiebeginns ab. Untherapiert führt eine Urosepsis zu einem septischen Schock, der mit Multiorganversagen einhergeht und mit hoher Wahrscheinlichkeit (50 bis 70 Prozent) zum Tod führt.

Komplikationen

Die Urosepsis kann im Verlauf verschiedene gesundheitliche Probleme hervorrufen. Eine typische Komplikation der akuten Bakterieninfektion ist das Versagen von Organfunktionen. Zunächst ruft die Urosepsis allerdings weniger schwerwiegende Komplikationen hervor.

Die Betroffenen leiden beispielsweise unter Fieber und Herz-Kreislauf-Beschwerden, die bei fehlender Behandlung zu Kreislaufkollaps, Herzversagen und anderen Komplikationen führen können. Durch den Flüssigkeitsverlust kann es zu Dehydration und in der Folge zu Bewusstseinsstörungen und schließlich zur Austrocknung kommen. Schreitet die Urosepsis weiter voran, kann es zu einer kompletten Blutvergiftung kommen.

Dann verschlechtert sich der Allgemeinzustand des Betroffenen rasch und es kommt zu Multiorganversagen, septischen Absiedelungen im Gehirn und anderen, lebensbedrohlichen Komplikationen. Bei der Behandlung einer Urosepsis können ebenfalls Komplikationen auftreten. Werden Patienten Antibiotika verordnet, besteht immer das Risiko von Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden und Hautirritationen.

Bei einer Überdosierung oder einer länger andauernden Einnahme kann das Arzneimittel bleibende Organschäden hervorrufen. Etwaige Vorerkrankungen oder begleitend eingenommene Medikamente können zu Wechselwirkungen führen. Wird ein Katheter oder eine Harnleiterschiene gesetzt, kann dies Entzündungen und größeren Infektionen begünstigen. Auch Verletzungen der umliegenden Gewebestrukturen sind möglich.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Bei einer Urosepsis ist eine umgehende Behandlung durch einen Arzt notwendig. Es kann durch diese Krankheit im schlimmsten Fall sogar zum Tod des Patienten kommen, sodass der Betroffene schon bei den ersten Anzeichen und Symptomen der Krankheit einen Arzt aufsuchen sollte. Je früher die Urosepsis erkannt und behandelt wird, desto besser ist meistens auch der weitere Verlauf.

Ein Arzt ist dann aufzusuchen, wenn der Patient an einem sehr hohen und starken Fieber und auch an Schüttelfrost leidet. Dabei verschwindet das Fieber nicht von alleine und kann auch nicht durch Medikamente gesenkt werden. In vielen Fällen sind die Betroffenen sehr müde und teilnahmslos und können nicht mehr am Alltag teilnehmen. Weiterhin kann auch eine sehr geringe Menge an Urin beim Wasserlassen auf die Urosepsis hindeuten und sollte durch einen Arzt untersucht werden.

Diese Krankheit wird in der Regel von einem Urologen untersucht und behandelt. Ob es zu einer vollständigen Heilung kommt, kann nicht universell vorhergesagt werden.

Behandlung & Therapie

Eine Urosepsis wird in aller Regel zum einen ursächlich und zum anderen im Rahmen einer Antibiotika-Therapie behandelt. In Abhängigkeit von der zugrunde liegenden Erkrankungsursache sind hierzu gegebenenfalls Operationen im Bereich des Urogenitaltrakts erforderlich. Liegt beispielsweise ein Harnstau vor, kann dieser durch eine retrograde Harnleiterschienung, innerhalb derer ein dünner Katheter zur Drainage des Urins aus dem Nierenbecken in den betroffenen Harnleiter geführt wird, behoben werden.

Zudem kann, wenn keine Gerinnungsstörungen vorliegen, eine perkutane Nephrostomie (Nierenfistel) zur Beseitigung der Obstruktion zum Einsatz kommen. Hierzu wird der im Nierenbecken gestaute Harn über einen kleinen Schlauch nach außen abgeleitet. Geht die Urosepsis mit Abszessen einher, die bei Pyelonephritis (Nierenbeckenentzündung), Prostatitis (Entzündung der Prostata) oder Epididymitis (Nebenhodenentzündung) vorliegen können, werden diese ebenfalls zur Entlastung über eine Punktion oder Miniinzision drainiert.

Noch vor der Auswertung der Erregerkultur wird eine kalkulierte Antibiotika-Therapie (Cephalosporine, Aminoglykosid, Fluorchinolone, Carbapeneme, Acylaminopencilline) begonnen, die anschließend an das Antibiogramm (Resistenzenbestimmung) bzw. die spezifisch vorliegenden Erreger angepasst wird.

Zusätzlich sollte der Kreislauf durch hyperkolloidale Infusionen (Plasmaexpander), die dem Volumenverlust entgegenwirken, stabilisiert werden. Eine Infusionstherapie kompensiert zudem den Flüssigkeitshaushalt und fördert die Harnausscheidung. Eine Entgleisung des Säure-Basen-Haushalts kann mit Hilfe von Hydrogencarbonaten ausgeglichen werden.

Kann keine Verbesserung der Symptome festgestellt werden, sind gegebenenfalls intensivmedizinische Maßnahmen zur Therapie der Urosepsis sowie bei Organversagen Beatmung und Hämofiltration (Nierenersatztherapie) erforderlich.

Vorbeugung

Einer Urosepsis kann durch eine frühzeitige Diagnose und einen rechtzeitigen Therapiebeginn sowie eine konsequente Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung vorgebeugt werden.

Nachsorge

Die Nachsorge der Urosepsis muss sehr gewissenhaft durch einen fachkundigen Arzt erfolgen. Die Urosepsis stellt eine unter Umständen lebensbedrohliche Komplikation dar, die durch Bakterien - ursprünglich im Urogenitaltrakt- verursacht wurde, welche in die Blutbahn gelangt sind. Je nach Verlauf der Urosepsis ist die Ausheilung und Genesung unterschiedlich und individuell.

Konnte die Urosepsis frühzeitig mit Antibiotika und stabilisierenden Maßnahmen behandelt werden, kann man schlussendlich von einer vollständigen Heilung des Betroffenen ausgehen. Eine langfristige Nachsorge ist nach abgeschlossener Behandlung deshalb nicht zu erwarten. Der Facharzt muss sicherstellen, dass alle Bakterien in der Blutbahn verschwunden sind und somit keine erneute Aufflammung der Urosepsis durch erneute Vermehrung verbliebener Bakterien auftreten kann.

Der Allgemeinzustand des Patienten kann in der ersten Zeit nach der Urosepsis noch geschwächt sein, dies ist zu beobachten und gegebenenfalls auch beim zuständigen Hausarzt des Betroffenen unterstützend und in Zusammenarbeit behandelbar. Wichtig ist nach der Urosepsis eine gewisse Erholungszeit, um den Allgemeinzustand des Patienten bestmöglich zu stabilisieren.

Konnte die Urosepsis ohne Komplikationen behandelt werden, ist nicht von Langzeitschäden auszugehen und auch keine medikamentöse oder weitere invasive Therapie in der Nachsorge erforderlich.

Das können Sie selbst tun

Spätestens beim Verdacht auf diese Diagnose sollte der betroffene Patient umgehend in das nächste Krankenhaus eingewiesen werden. Eine Sepsis – Blutvergiftung – ist immer eine lebensbedrohliche Erkrankung, der mit einfachen Hausmitteln nicht beizukommen ist. Dabei spielt es keine Rolle, von wo aus die Krankheitserreger in die Blutbahn gekommen sind, wie in diesem Fall von den ableitenden Harnwegen.

Sobald Patienten Probleme haben, Wasser zu lassen und dabei auch nur wenig Flüssigkeit ausscheiden, ist ärztlicher Rat angezeigt. Diese Probleme müssen zwar nicht, können aber zur lebensbedrohlichen Urosepsis führen. Ein Augenmerk auf den Krankheitsverlauf sollten auch die Angehörigen des betroffenen Patienten haben, denn eine Urosepsis im Frühstadium kann auch zu Apathie und Teilnahmslosigkeit führen. Die Kranken sind dann nicht mehr in der Lage, selbst den Notarzt zu rufen und sich in ein Krankenhaus einliefern zu lassen.

In der Regel wird zur Behandlung der Urosepsis ein Antibiotikum verschrieben, das auch noch eingenommen werden muss, wenn die unmittelbare Lebensgefahr vorbei ist. Auch weiteren medizinischen Maßnahmen, wie Operation, Infusionstherapie oder gar Dialyse, ist zuzustimmen.

Zudem sollte der Patient in der Zeit der Rekonvaleszenz auf eine ausreichende Hygiene achten, um eine Reinfektion zu vermeiden. Ein gesunder Lebensstil hilft dem Körper, die schwere Krankheit zu überstehen. Dazu gehören ausreichend Schlaf ebenso wie eine vitaminreiche, aber fettarme Ernährung.

Quellen

- Gasser, T.: Basiswissen Urologie. Springer, Berlin 2011

- Haag, P., Harnhart, N., Müller, M. (Hrsg.): Gynäkologie und Urologie. Für Studium und Praxis 2014/15. Medizinische Verlags- und Informationsdienste, Breisach 2014

- Hautmann, R.: Urologie. Springer, Berlin Heidelberg 2014