Mitralstenose

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Mitralstenose

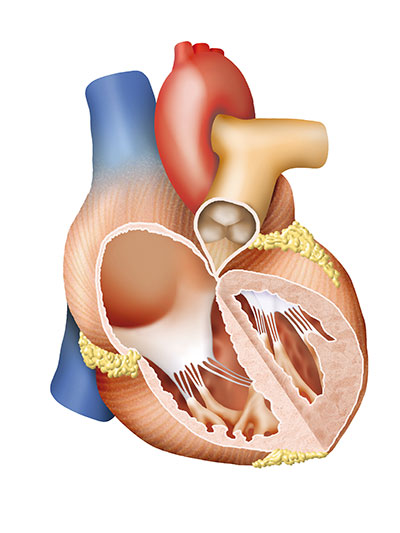

Unter einer Mitralstenose wird ein Herzklappenfehler verstanden. Dabei liegt eine Einengung an der Öffnung der Mitralklappe vor.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist eine Mitralstenose?

© Peter Hermes Furian – stock.adobe.com

In der Medizin ist die Mitralstenose auch als Mitralklappenstenose bekannt. Es besteht eine Verengung an der Mitralherzklappe, von der die linke Herzkammer vom Herzvorhof getrennt wird. Die Stenose führt zu einer Beeinträchtigung des Blutflusses zwischen linker Herzkammer und linkem Herzvorhof.

Die Mitralklappe verfügt im Normalfall über eine Öffnungsfläche zwischen 4 und 6 cm². Sinkt diese Fläche auf etwa 2 cm² ab, ist von einer Mitralstenose oder Mitralklappenstenose die Rede. So entsteht dadurch eine schwere Verengung, die in der Regel zu ausgeprägten Symptomen führt. Noch schwerer fallen die Beschwerden aus, wenn die Öffnungsfläche der Herzklappe auf unter 1 cm² absinkt.

Die Mitralstenose stellt einen der häufigsten erworbenen Herzfehler dar. Das weibliche Geschlecht leidet häufiger unter der Erkrankung als das männliche Geschlecht. Insgesamt beträgt der Anteil der Mitralklappenstenose an sämtlichen Herzklappenfehlern rund 20 Prozent. In Europa leiden circa drei bis vier Prozent aller Menschen unter einer Erkrankung ihrer Herzklappen.

Ursachen

So setzt sich die Herzklappe ebenfalls aus Gewebe der Herzinnenhaut zusammen. Mitunter tritt die Mitralstenose erst 20 oder sogar 30 Jahre nach einem rheumatischen Fieber auf. Im Falle eines akuten rheumatischen Fiebers kommt es bei etwa der Hälfte aller Patienten zu einem Herzklappenfehler. Dabei verkalkt die Mitralklappe, was wiederum deren Verengung und Bewegungseinschränkungen auslöst.

Eine Mitralinsuffizienz wird oftmals durch entzündlich-degenerative Prozesse oder einen überstandenen Herzinfarkt verursacht. So besteht die Gefahr, dass diese Vorgänge Herzanteile in Mitleidenschaft ziehen, die wichtig für die Stabilisierung und Öffnung des Klappenapparats sind. Bei einer Beeinträchtigung dieser Strukturen stülpen sich die Mitralklappensegel beim Pumpen des Herzens in den Vorhof über.

Mediziner differenzieren bei einer Mitralinsuffizienz zwischen primären (organischen) und sekundären (funktionellen) Auslösern. Zu den häufigsten primären Ursachen gehören Infektionen, welche die Mitralklappe unmittelbar schädigen. Bei einer sekundären Ursache besteht dagegen eine Grunderkrankung, von der die Mitralklappe negativ beeinträchtigt wird. Gelegentlich sind Autoimmunerkrankungen für das Auftreten einer Mitralstenose verantwortlich. Bei manchen Patienten ist der Herzklappenfehler auch bereits angeboren.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Bemerkbar macht sich eine Mitralstenose durch Atemnot. Sie wird durch einen Rückstau des Blutes in Richtung Lunge hervorgerufen. Der Rückstau bewirkt, dass der flüssige Blutanteil in das Lungengewebe gepresst wird, was den Transport des Sauerstoffs ins Blut erschwert, wodurch der Patient unter Atemproblemen leidet.

In den meisten Fällen zeigt sich die Atemnot bei körperlichen Belastungen, da das Herz dabei aktiver ist. In schweren Fällen sind Atembeschwerden auch im Ruhezustand möglich. Einige Patienten leiden zudem unter Bluthusten (Hämoptyse). Dabei kommt es zum Austritt von festen Blutbestandteilen in die Lungenwege, was zu einer rötlichen Verfärbung des Sputums führt.

Hält die Mitralstenose längere Zeit an, sind durch den Druck Veränderungen des Herzens möglich. So besteht das Risiko, dass das Aufdehnen des linken Herzvorhofes Vorhofflimmern auslöst. Das Vorhofflimmern geht mit Störungen des Blutflusses einher, sodass eine Entstehung von Blutgerinnseln droht. Werden diese in den Körper verschleppt, kommt es zu weiteren klinischen Beschwerden.

Die Rechtsherzbelastung hat einen Rückstau des Blutes am rechten Herzen zur Folge, was sich durch Beinödeme oder eine vergrößerte Leber bemerkbar machen kann. Einige Patienten leiden zudem unter einer blau verfärbten Haut.

Diagnose & Krankheitsverlauf

Besteht Verdacht auf eine Mitralstenose, beschäftigt sich der Arzt zunächst mit der Krankengeschichte des Patienten. Anschließend findet eine körperliche Untersuchung statt. Dabei achtet der Mediziner mit einem Stethoskop auf verdächtige Herzgeräusche. Weitere mögliche Untersuchungsverfahren stellen ein EKG, eine Röntgenuntersuchung, eine Computertomographie (CT), eine Magnetresonanztomographie (MRT) sowie eine Echokardiographie beziehungsweise eine Doppler-Echokardiographie dar.

Ebenfalls möglich ist eine Rechtsherz- oder Linksherzkatheteruntersuchung. Der Verlauf einer Mitralstenose fällt in der Regel günstiger aus als bei anderen Herzklappenfehlern. Ohne eine entsprechende Therapie verkürzt sich die Lebenserwartung des Patienten in schweren Fällen jedoch beträchtlich. So droht den Betroffenen der Tod durch eine Rechtsherzinsuffizienz oder eine Embolie.

Komplikationen

Die Betroffenen leiden an einem blutigen Husten und an einer starken Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Auch die Leber wird durch die Mitralstenose vergrößert, was zu Schmerzen und anderen Beschwerden führen kann. Durch den verringerten Sauerstofftransport kommt es ebenfalls zu einer blau gefärbten Haut. Sollte es nicht zu einer Behandlung der Mitralstenose kommen, so kann der Betroffene durch diese Krankheit auch versterben.

In den meisten Fällen wird die Behandlung durch die Einnahme von Medikamenten durchgeführt, die die Beschwerden der Mitralstenose lindern können. Dabei kommt es in der Regel nicht zu Komplikationen. Diese treten in der Regel nur dann ein, wenn keine frühzeitige Behandlung dieser Krankheit stattfindet. In schwerwiegenden Fällen kann auch ein operativer Eingriff notwendig werden. Ob es bei dieser Krankheit zu einer verringerten Lebenserwartung kommt, kann nicht universell vorausgesagt werden.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Störungen und Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus sind Anzeichen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, die untersucht und behandelt werden muss. Bei einer einsetzenden Problematik der Atemtätigkeit wird ebenfalls die Abklärung durch einen Arzt notwendig. Kommt es zu einer Atemnot, einer erhöhten Pulsfrequenz oder einer schnellen Ermüdbarkeit, besteht Anlass zur Besorgnis.

Können die alltäglichen Verpflichtungen aufgrund von Abgeschlagenheit oder Mattigkeit nicht erledigt werden, ist ein Arzt zu konsultieren. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Unwohlsein und ein Krankheitsgefühl sollten von einem Arzt begutachtet werden. Sinkt die allgemeine Belastbarkeit und können körperliche Aktivitäten nicht mehr wie gewohnt verrichtet werden, wird ein Arzt benötigt. Bei einem Rückzug von sozialen sowie sportlichen Aktivitäten, einer Gereiztheit oder einem verminderten Wohlbefinden ist ein Arzt aufzusuchen.

Entstehen aufgrund der Atemnot Zustände der Angst oder Panik, benötigt der Betroffene Hilfe. Ein blasses Hautbild sowie eine Blaufärbung der Lippen weisen auf eine Unterversorgung des Organismus mit Sauerstoff hin. Ein Arztbesuch ist notwendig, damit es zu keinem lebensbedrohlichen Zustand kommt. Schwellungen oder ein Druckgefühl im Körperinneren sind weitere Hinweise einer vorliegenden Erkrankung. Stellen sich Funktionsstörungen ein, entwickelt sich ein diffuses Schmerzempfinden oder kommt es zu Beeinträchtigungen der Verdauung, wird ein Arzt benötigt. Bei einem Bluthusten ist schnellstmöglich ein Arztbesuch vonnöten.

Behandlung & Therapie

Behandelt wird eine Mitralstenose entweder konservativ oder operativ. In leichten Fällen muss sich der Patient körperlich schonen und Medikamente wie Diuretika einnehmen. Besteht zusätzlich ein pulmonaler Hypertonus, werden Vasodilatantien wie Nitrate verabreicht. Liegt durch Vorhofflimmern die Gefahr einer kardialen Embolie vor, erhält der Patient Betablocker oder blutverdünnende Arzneimittel, um der Embolie entgegenzuwirken.

Reicht die konservative Behandlung zur Besserung der Mitralstenose nicht aus, kann eine operative Therapie sinnvoll sein, um die verengte Mitralklappe zu erweitern oder wiederherzustellen. Zu den bewährten Verfahren zählt die Ballondilatation.

Dabei wird mit einem kleinen Katheter ein Ballon in die Mitralklappenregion eingeführt und aufgeblasen, was die Erweiterung der Herzklappe bewirkt. Ein weiteres Verfahren ist die Kommisurotomie. Bei dieser Methode entfernt der Chirurg das verkalkte Klappengewebe und stellt damit die Funktionstüchtigkeit der Mitralklappe wieder her.

Aussicht & Prognose

Die Mitralstenose gehört zu den eher langsam progressiven Erkrankungen. Das bedeutet, dass es oft Jahre dauert bis sie sich bei Betroffenen klinisch manifestiert. Mitralstenosen sind zudem häufig mit bakteriellen Infektionen sowie degenerativen Prozessen verbunden. Langfristig führt die Erkrankung zu einer deutlich verminderten Pumpleistung des betroffenen Herzens. Dies äußert sich oft in einem klinischen Erscheinungsbild mit Luftnot und einer verminderten Belastbarkeit der Patienten.

Eine gänzlich unbehandelte Mitralstenose würde sicherlich zu einem frühzeitigen Tode der Patienten führen. Die Prognose ist jedoch bei jedem einzelnen Erkrankten unterschiedlich, besonders deshalb weil die Mitralstenosen meist eher schleichend verlaufen, bis sie dann letztendlich klinisch auffällig werden. Das Herz der Patienten ändert sich anatomisch und funktionell um sich an die Erkrankung so gut es geht anzupassen. Das funktioniert allerdings bei jedem Patienten unterschiedlich gut.

Bei den operationspflichtigen Erkrankten, liegt die Überlebensrate der kommenden 8 Jahre bei 89%. Dabei ist Im Wesentlichen die Prognose der Betroffenen davon abhängig wie stark die Pumpleistung des erkrankten Herzens ist. Bei den Patienten die eine eher normale Pumpfunktion haben, liegt die Überlebensrate für 10 Jahre bei ungefähr 72%. Wohingegen bei Patienten mit einer beeinträchtigten Pumpfunktion die Überlebensrate für 10 Jahre bei 32% liegt. Plötzliche Todesfälle sind allgemein mit etwa 0.8% relativ selten.

Vorbeugung

Um einer Mitralstenose vorzubeugen, empfiehlt sich das Vermeiden von allgemeinen Grunderkrankungen. So ist es wichtig, einem Herzinfarkt oder der Zuckerkrankheit entgegenzuwirken, was zum Beispiel durch eine gesunde Ernährung geschehen kann.

Nachsorge

Die Nachsorge bei einer Mitralstenose ist nach einem operativen Eingriff wichtig, in dessen Rahmen ein spezieller Mitra-Clip eingesetzt wurde. Nach einer Nacht auf der Intensivstation der Klinik wird der Patient etwa drei bis fünf Tage auf die normale Krankenhausstation verlegt. Dort darf er schon bald wieder aufstehen und sich bewegen. Meist ist bereits kurze Zeit nach dem Eingriff eine Besserung der Beschwerden wie Atemnot zu verspüren.

Im Anschluss an die Operation erhält der Patient bestimmte Medikamente, wie Acetylsalicylsäure (ASS) oder Clopidogrel. Beide zählen zur Wirkstoffgruppe der Thrombozytenaggregationshemmer. Diese verfügen über die Eigenschaft, dem Verklumpen der Thrombozyten (Blutplättchen) im Blut entgegenzuwirken, womit sich der Bildung eines gefährlichen Blutgerinnsels vorbeugen lässt. Während Clopidogrel etwa einen Monat lang verabreicht wird, ist dies bei Acetylsalicylsäure, die eine schwächere Wirkung aufweist, wenigstens sechs Monate der Fall.

Leidet der Patient zusätzlich unter Beschwerden wie einer Herzinsuffizienz, müssen noch weitere Arzneimittel wie zum Beispiel ACE-Hemmer, Beta-Blocker, Diuretika oder Aldosteron-Antagonisten eingenommen werden. Alle drei bis sechs Monate nach der Operation findet beim Hausarzt eine Nachuntersuchung statt. Einmal pro Jahr sollte auch ein Kardiologe aufgesucht werden, um den Zustand des Herzens und der Mitralklappe zu kontrollieren. Es ist zudem nach Abschluss der stationären Rehabilitationsmaßnahmen empfehlenswert, an einer ambulanten Herzinsuffizienzgruppe teilzunehmen.

Das können Sie selbst tun

Bei weniger gravierenden Mitralstenosen, die auch subjektiv im normalen Tagesablauf kaum wahrgenommen werden, sind Ausdauersportarten wie Golf und Nordic Walking ohne unkalkulierbare Belastungsspitzen empfehlenswert. Dagegen sollten vor allem Ballsportarten wie Fußball, Tennis und Handball gemieden werden, weil sie mit starken und vorher nicht absehbaren Belastungsspitzen verbunden sind. Ebenso ungünstig können sich Sportarten mit hoher statischer Belastung wie beispielsweise Gewichtheben und Bodybuilding auswirken. Betroffene sollten deshalb von derartigen Sportarten Abstand nehmen. Wie hoch die individuelle Belastung sein darf, sollte vorher durch eine eingehende Untersuchung der Mitralstenose abgeklärt werden.

Hilfreich sind auch Entspannungstechniken, die über mentale Übungen wie Meditation oder Yoga zur Tiefenentspannung beitragen und das Herz entlasten.

Quellen

- Erdmann, E.: Klinische Kardiologie. Springer, Heidelberg 2011

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Roskamm, H., et al.: Herzkrankheiten. Springer, Heidelberg 2004