Muckle-Wells-Syndrom

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 15. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Muckle-Wells-Syndrom

Das Muckle-Wells-Syndrom ist eine erbliche Stoffwechselkrankheit, die zu den Amyloidosen gehört und im Körper eine Entzündungsreaktion hervorruft. Charakteristische Symptome sind Fieber, Nesselsucht und später Hörprobleme. Die Behandlung erfolgt medikamentös und richtet sich vor allem gegen die Kettenreaktion, welche die Entzündungserscheinungen hervorruft.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist das Muckle-Wells-Syndrom?

Beim Muckle-Wells-Syndrom handelt es sich um autoinflammatorische Krankheit, welche die Weltgesundheitsorganisation als nichtneuropathisch heredofamiliäre Amyloidose (E85.0) klassifiziert. Als Amyloidose bezeichnet die Medizin Ablagerungen von Proteinen, die sich in den Räumen zwischen den Zellen ansammeln.

Bei einer autoinflammatorischen Krankheit wie dem Muckle-Wells-Syndrom setzt der Körper Prozesse in Gang, die eigentlich als Reaktion auf eine Entzündung vorgesehen sind. Die verschiedenen Symptome wie Fieber dienen dazu, Bakterien und andere Fremdkörper effektiver zu bekämpfen. Beim Muckle-Wells-Syndrom laufen diese Reaktion jedoch ab, ohne dass eine tatsächliche Entzündung vorhanden ist.

Autoinflammatorische Erkrankungen gleichen damit Autoimmunerkrankungen, bei denen sich die Abwehrreaktion des Körpers jedoch gegen das Immunsystem richtet und nicht gegen eine Schein-Entzündung.

Ursachen

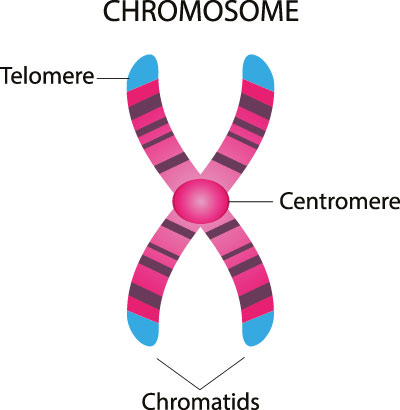

Menschen besitzen einen diploiden Chromosomensatz: Jedes Chromosom ist im Normalfall zweimal vorhanden. Wenn nur ein Elternteil unter dem Muckle-Wells-Syndrom leidet und neben dem krankheitstragenden Chromosom 1 ein zweites gesundes besitzt, beträgt die Wahrscheinlichkeit für die Vererbung etwa 50 Prozent. Das Gen NLRP3 codiert ein bestimmtes Eiweiß, das sogenannte Cryopyrin.

Cryopyrin beteiligt sich unter anderem an der Übertragung von Entzündungssignalen sowie dem einprogrammierten Selbstmord von Zellen (Apoptose). Darüber hinaus stimuliert es die Synthese von Interleukin-1β – einem Botenstoff, der Entzündungen fördert. Interleukin-1β regt seinerseits die Leberzellen an, Serum-Amyloid-A-Protein (SAA) herzustellen.

Die Medizin kennt heute drei verschiedene Arten von Akute-Phase-SAAs, die der Körper als Reaktion auf Entzündungssignale produziert: SAA-1 und SAA-2 spielen vor allem für die inflammatorische Reaktion der Leber eine Rolle, während SAA-3 auch in anderem Gewebe auftritt.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Die Symptome des Muckle-Wells-Syndroms sind von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Charakteristisch sind jedoch die wiederkehrenden, unterbrochenen Episoden der Krankheit. Während der Episoden zeigen sich vor allem jene Symptome stärker, die bezeichnend für Immun- und Entzündungsreaktionen sind. Typischerweise fiebern Betroffene während dieser Phasen oder haben zumindest eine erhöhte Temperatur.

Das Fieber tritt oft gemeinsam mit Muskelschmerzen und Gelenkbeschwerden auf. Auch Nesselsucht zeigt sich sehr häufig beim Muckle-Wells-Syndrom. Die Medizin bezeichnet diese Hautreaktion auch als Urtikaria. Sie führt zu Quaddeln, die sich als kleine Erhebungen in der Haut zeigen, da das Gewebe unter ihnen anschwillt. Häufig ist die Haut zudem gerötet.

Im späteren Verlauf der Krankheit können Betroffene ihr Hörvermögen einbüßen. In der Regel nimmt die Hörfähigkeit zunächst nur wenig ab und verringert sich anschließend kontinuierlich. Die fortschreitende Amyloidose schädigt das Corti-Organ zwischen Schnecke und Trommelfell und/oder den Nervus vestibulocochlearis. Infolgedessen nimmt die Funktionsfähigkeit der Cochlea im Innenohr ab.

Die Medizin nennt den Nervus vestibulocochlearis auch Hör-Gleichgewichtsnerv – er ist auch für das Balancegefühl verantwortlich. Schwindel und Übelkeit gehören deshalb ebenfalls zu den Symptomen des Muckle-Wells-Syndroms. Seltener treten Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und kurze Bewusstlosigkeit auf.

Die fortschreitende Schädigung der Nieren verursacht eine Reihe von weiteren Krankheitszeichen: Im Urin befindet sich unnatürlich viel Protein (Proteinurie) und Betroffene haben ein deutlich erhöhtes Risiko für akutes Nierenversagen.

Diagnose & Krankheitsverlauf

Das Muckle-Wells-Syndrom scheint sehr selten aufzutreten, obwohl genaue Daten nicht vorliegen. Es macht sich in vielen Fällen erst im Jugendalter bemerkbar. Mit zunehmendem Krankheitsverlauf steigern sich die Symptome und nehmen an Anzahl und Schweregrad zu. Ärzte stellen die Diagnose häufig nach ausführlicher Anamnese und nachdem sie andere Ursachen für die Beschwerden ausschließen konnten.

Im Labortest liefern die erhöhte Blutsenkungsrate und ein hoher Gehalt von C-reaktivem Protein im Blut weitere Hinweise. Ein Gentest kann endgültige Klarheit darüber verschaffen, ob der Betroffene das veränderte Gen NLRP3 trägt, welches das Muckle-Wells-Syndrom verursacht. Der Gentest ist jedoch für die Diagnostik nicht zwingend notwendig.

Komplikationen

Weiterhin kann das Muckle-Wells-Syndrom zu Schmerzen in den Muskeln und in den Gelenken führen. Vor allem in der Nacht können diese Schmerzen zu Schlafbeschwerden und damit zu einer Gereiztheit des Patienten führen. Die Betroffenen leiden in der Regel weiterhin auch an Fieber und an einem geschwächten Immunsystem. Dadurch kommt es öfter zu Infekten oder Entzündungen, sodass die Lebensqualität der Patienten deutlich eingeschränkt wird.

Auch die Konzentration nimmt ab und die Betroffenen wirken abgeschlagen und müde. Durch das Muckle-Wells-Syndrom ist das Risiko einer Niereninsuffizienz deutlich verstärkt. Komplikationen treten in der Regel dann ein, wenn das Muckle-Wells-Syndrom nicht behandelt wird. Dabei versagen die inneren Organe und es kommt zum Tode des Betroffenen.

Die Behandlung selbst kann mit Hilfe von Medikamenten stattfinden und die Beschwerden deutlich verringern. Ob es zu einer Verringerung der Lebenserwartung durch das Muckle-Wells-Syndrom kommt, kann nicht universell vorausgesagt werden.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Wenn erste Anzeichen des Muckle-Wells-Syndroms bemerkt werden, sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden. So deuten Muskelschmerzen, Gelenkbeschwerden und Hautrötungen auf eine ernste Erkrankung hin, die in jedem Fall ärztlich abzuklären und im Anschluss zu behandeln ist. Der Mediziner kann feststellen, ob den Beschwerden tatsächlich das Muckle-Wells-Syndrom zugrunde liegt und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachärzten für innere Erkrankungen eine geeignete Behandlung einleiten. Geschieht dies frühzeitig, können ernste gesundheitliche Komplikationen zumeist ausgeschlossen werden.

Sollten sich allerdings Quaddeln oder sogar Störungen des Hörsinns oder des Gleichgewichts einstellen, ist die Stoffwechselkrankheit womöglich bereits weit fortgeschritten. Spätestens dann muss ein Facharzt aufgesucht werden, der die Symptome abklären und gegebenenfalls eine Behandlung einleiten kann. Bei einem akuten Nierenversagen muss der Notarzt gerufen werden. Die weitere Therapie findet in einer Fachklinik für Stoffwechselkrankheiten statt. Betroffene können zunächst den Hausarzt oder einen Facharzt für innere Erkrankungen aufsuchen. Kinder sollten bei dem Verdacht auf das Muckle-Wells-Syndrom dem Kinderarzt vorgestellt werden.

Behandlung & Therapie

Bisherige Therapien können das Muckle-Wells-Syndrom nicht vollständig heilen, da die auslösende Mutation lebenslang bestehen bleibt; die Symptome sind allerdings überwiegend behandelbar. In der Regel setzen Ärzte Medikamente ein, um die Entzündungsreaktion zu unterbrechen. Eines davon ist Anakinra. Dabei handelt es sich um einen Rezeptorantagonisten von Interleukin-1.

Anakinra kann auf symptomatischer Ebene das Hörvermögen wieder verbessern und normalisiert Blutsenkungsrate und C-reaktives Protein. Betroffene spritzen es in der Regel täglich zur ungefähr gleichen Zeit unter die Haut. Anakinra reduziert sowohl die Effekte von Interleukin-1α als auch Interleukin-1β. Ein anderer Wirkstoff namens Canakinumab fokussiert sich spezifisch auf Interleukin-1β, das die autoinflammatorische Reaktion beim Muckle-Wells-Syndrom mediiert.

Canakinumab hält sich im Körper einige Zeit; Patienten erhalten die Injektionen im Abstand von mehreren Wochen. Um die Entzündungssymptome zu lindern setzt die Medizin häufig Cortison ein. Darüber hinaus nehmen Betroffene oft Schmerzmittel. Unbehandelt führt das Muckle-Wells-Syndrom zu fortschreitenden Behinderungen und Organversagen.

Aussicht & Prognose

Das Muckle-Well-Syndrom bietet eine relativ schlechte Prognose. Die Therapie der genetischen Erkrankung gestaltet sich rein symptomatisch. Durch eine frühzeitige Behandlung können die Schmerzen und Entzündungen reduziert werden. Die körperlichen Fehlbildungen lassen sich bei einer frühen Diagnose behandeln, nicht jedoch vollständig beheben. Betroffene Personen leiden immer an körperlichen Einschränkungen. Der schlechte körperliche und geistige Allgemeinzustand hat oft auch seelische Beschwerden zur Folge. Die Lebensqualität ist im Allgemeinen stark reduziert und das Wohlbefinden nimmt im Verlauf der Erkrankung weiter ab.

Verordnete Medikamente wie Cortison oder Rilonacept gehen mit Nebenwirkungen einher, welche das Wohlbefinden zusätzlich einschränken. Selbiges gilt für etwaige Eingriffe an den Gelenken, die aufgrund des Entzündungsrisikos riskant sind. Ein unbehandeltes Muckle-Wells-Syndrom verläuft progressiv. Die Behinderungen und Fehlbildungen verstärken sich und rufen Begleiterkrankungen hervor. Die Lebenserwartung wird durch Infektionen, Amyloidosen und andere Beschwerden reduziert.

Die Prognose des Muckle-Well-Syndroms orientiert sich an weiteren Faktoren wie der Art der Therapie und etwaigen Begleiterkrankungen. Der zuständige Facharzt gibt den Patienten und Angehörigen meist eine genaue Prognose, anhand derer die weiteren Maßnahmen genau geplant werden können.

Vorbeugung

Da es sich beim Muckle-Wells-Syndrom um eine genetische Erkrankung handelt, ist eine Vorbeugung derzeit nicht möglich. Zukünftig könnten gentechnische Behandlungen den Fehler im NLRP3-Gen beseitigen, um damit die Vererbung des Syndroms zu verhindern.

Nachsorge

Betroffenen stehen beim Muckle-Wells-Syndrom in den meisten Fällen keine besonderen oder direkten Maßnahmen einer Nachsorge zur Verfügung. Dabei sollte idealerweise bei den ersten Anzeichen und Symptomen ein Arzt aufgesucht werden, damit es nicht zu anderen Komplikationen oder zu einer weiteren Verschlechterung der Beschwerden kommt. Eine Selbstheilung kann beim Muckle-Wells-Syndrom nicht erfolgen, sodass Betroffene schon früh einen Arzt aufsuchen sollten.

Da es sich dabei um eine genetisch bedingte Krankheit handelt, ist im Falle eines Kinderwunsches eine genetische Untersuchung und Beratung ratsam. Die meisten Betroffenen sind dabei auf die Einnahme von verschiedenen Medikamenten angewiesen. Dabei sollte immer die richtige Dosierung und auch eine regelmäßige Einnahme der Medikamente beachtet werden. Bei Fragen oder Unklarheiten ist dabei immer zuerst ein Arzt zu konsultieren.

Ebenso sind regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt beim Muckle-Wells-Syndrom sehr wichtig, da vor allem die inneren Organe negativ vom Syndrom betroffen sein können. Bei Hörbeschwerden sollte eine Hörhilfe verwendet werden. Vor allem bei Kindern müssen die Eltern auf das richtige Tragen der Hörhilfen und auch auf die richtige Einnahme von Medikamenten achten. In vielen Fällen schränkt dieses Syndrom deutlich die Lebenserwartung der Betroffenen ein.

Das können Sie selbst tun

Das Muckle-Wells-Syndrom muss zunächst ärztlich behandelt werden. Da die Erbkrankheit sich sehr negativ auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt, besteht die wichtigste Selbsthilfe-Maßnahme darin, den einzelnen Symptomen durch Ruhe, Schonung und individuelle Maßnahmen entgegenzuwirken.

Dies gelingt zum Beispiel durch eine Umstellung der Ernährung. In Rücksprache mit dem Arzt und einem Ernährungsberater kann eine geeignete Diät erstellt werden. Es empfehlen sich Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen, zum Beispiel Nüsse, Obst und Gemüse, da diese bei Fieber, Nesselsucht und anderen typischen Beschwerden helfen. Bei einer Beteiligung der Nieren sollte auf Alkohol, Koffein und andere Getränke, die das Organ zusätzlich belasten, verzichtet werden. Auch übermäßig salzhaltige oder stark gewürzte Speisen dürfen nicht mehr verzehrt werden, da sie eine erhebliche Belastung für die Nieren darstellen. Wenn der Arzt spezielle Vorgaben bezüglich der Ernährung macht, sollte der Patient sich daran orientieren.

Nach der Akutphase kann das Immunsystem durch moderaten Sport angekurbelt werden. Es bieten sich Spaziergänge sowie Übungen aus dem Yoga oder dem Aerobic an. Welche Maßnahmen im Detail sinnvoll sind, hängt immer von den individuellen Symptomen der autoinflammatorischen Erkrankung ab und muss gemeinsam mit dem Hausarzt erarbeitet werden.

Quellen

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2016

- Schütt, C., Bröker, B.: Grundwissen Immunologie. Spektrum, Heidelberg 2011