Amyloidose

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 4. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Amyloidose

Die Amyloidose bezeichnet eine krankhafte Anreicherung von Proteinen in den Zellzwischenräumen. Die Amyloidose selbst ist keine Krankheit, vielmehr werden durch sie verschiedene Krankheiten verursacht. Die Amyloidose ist nur mittels einer zytologischen Untersuchung einer Gewebeprobe nachweisbar. Betroffen sind fast ausschließlich ältere Patienten um die 65 Jahre. Die Amyloidose ist nur ansatzweise therapierbar und endet etwa 24 Monate nach ihrem Auftreten tödlich.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Amyloidose?

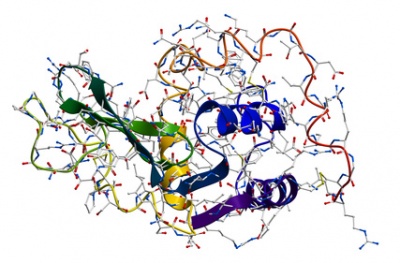

Die Amyloidose ist eine Störung des Proteinstoffwechsels. Ein bestimmtes Protein (z.B. Immunglobulin, Cystatin oder Lysozym) kann bei einem unter Amyloidose leidenden Patienten nicht oder nur unzureichend abgebaut werden.

Als Folge lagert sich das Protein in den Zellzwischenräumen verschiedener Organe - etwa in der Leber, der Niere oder dem Herz - an und beeinträchtigt die Organtätigkeit. Sichtbar wird die Amyloidose anhand verschiedener Erkrankungen, die der Patient ausbildet. Dazu gehören etwa eine krankhaft vergrößerte Leber, ein entzündeter Herzmuskel, eine unspezifische Niereninsuffizienz oder aber eine Krebserkrankung des Knochenmarks (multiples Myelom).

Mitunter kommt es in mehreren Organen gleichzeitig zu einer Ansammlung von Proteinen, so dass mehrere Organe erkranken oder versagen (multiples Organversagen).

Ursachen

Die Ursachen für eine Amyloidose liegen in einer Störung des Proteinstoffwechsels. Proteine sind üblicherweise im Blutserum in gelöster Form enthalten.

Wird das Protein nicht gelöst bzw. aufgespalten, liegt es in zu hoher Konzentration vor. Kann es nicht ausgeschieden werden, lagert sich das Protein in den Zellzwischenräumen an. Dort wird es von Enzymen angegriffen; als Folge entstehen lange Aminosäureketten, welche als kleine Fasern unter dem Mikroskop sichtbar werden.

Die Fasern können nicht aufgelöst und abgebaut werden. Als Folge wird das Organ bis hin zur vollständigen Funktionsuntüchtigkeit zerstört. Bisher konnte nicht fest gestellt werden, welche Patienten zur Ausbildung einer Amyloidose neigen; nach heutigem Forschungsstand wird von einer genetischen Veranlagung ausgegangen.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Die Amyloidose kann im schlimmsten Fall zum Tod des Betroffenen führen. Auch die Beschwerden sind dabei relativ schwerwiegend und sollten aus diesem Grund schon frühzeitig behandelt werden. In der Regel leiden die Patienten dabei an einer stark ausgeprägten Herzschwäche. Es kommt dabei zu einer dauerhaften Müdigkeit und zu einer Abgeschlagenheit.

Auch die Belastbarkeit des Patienten sinkt durch die Amyloidose stark ab. Im weiteren Verlauf führt die Erkrankung zu Störungen des Herzrhythmus, wobei sich auch der Herzschlag selbst verändern kann. Schon leichte Tätigkeiten können für den Patienten sehr anstrengend erscheinen, sodass es im Alltag zu Einschränkungen kommen kann. Durch diese Einschränkungen leiden viele Betroffene auch an Depressionen oder an anderen psychischen Verstimmungen.

Die Amyloidose kann dabei auch zu einer Demenz führen. Die Betroffenen sind in diesem Fall häufig auf die Hilfe anderer Menschen in ihrem Alltag angewiesen und die Lebensqualität nimmt deutlich ab. Durch die Versteifung der Herzmuskulatur wird auch die Lebenserwartung des Betroffenen verringert. Auch das Risiko eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalles nimmt durch die Amyloidose deutlich zu. Bei Schmerzen im Bereich des Herzens kann es auch zu einer Panikattacke oder zu einer Todesangst kommen.

Diagnose & Verlauf

Eine Diagnose kann nur mittels einer zytologischen Untersuchung gestellt werden. Sind typische Folgeerkrankungen - etwa eine vergrößerte Leber, Herzrhythmusstörungen oder eine Niereninsuffizienz - aufgetreten, sollte der Arzt eine Amyloidose in Betracht ziehen und eine entsprechende labormedizinische Untersuchung vornehmen.

Dazu wird aus dem betroffenen Organ eine Gewebeprobe (Biopsie) entnommen und anschließend mikroskopisch untersucht. Eine Amyloidose ist anhand der mikroskopisch sichtbaren fadenartigen Strukturen zwischen den Zellen sichtbar. Die Gewebeprobe wird mit dem Farbstoff Kongorot eingefärbt. Unter polarisiertem Licht ist eine grünliche Verfärbung der Zellzwischenräume sichtbar. Aufschluss über die Verbreitung der Amyloidose kann eine Szintigraphie geben. Bei einer Szintigraphie wird eine radioaktive Substanz gegeben, die in der Lage ist, die Amyloidose zu binden und sichtbar zu machen.

Die Amyloidose selbst verläuft für den Patienten unbemerkt. Mit dem Voranschreiten der Amyloidose - die Ablagerungen verbreiten sich relativ schnell - kommt es jedoch zu deutlich sichtbaren und die Lebensqualität massiv einschränkenden Folgeerkrankungen. Je nach Verlauf kommt es zu einer Organinsuffizienz oder zu einem Organversagen. Eine Amyloidose verläuft tödlich - etwa 24 Monate nach dem ersten Auftreten sind ein oder mehrere Organe nicht mehr funktionsfähig.

Komplikationen

Die selten auftretende Amyloidose greift massiv in den Proteinhaushalt des Körpers ein und verändert diesen. Infolge der unlöslichen Ablagerung werden die Gefäße, Nerven und Knochen angegriffen. Die Antikörper können nicht mehr zerfallen. Tritt das Symptom auf, kann es als systemische Variante zu chronischen Entzündungsschüben führen sowie lebensbedrohliche Ausmaße annehmen.

Amyloidose ist nicht heilbar, kann jedoch gezielt behandelt werden. Die Frühdiagnose hilft, das Risiko für Komplikationen niedrig zu halten. Dadurch bleibt dem Patienten eine mögliche Funktionsverschlechterung der Organe und Nerven weitestgehend erspart. Die Amyloidose tritt schleichend auf. Zeigt sie organbezogene Symptome, kann die Organfunktion bereits derart beeinträchtigt sein, dass es transplantiert werden muss.

Um die Diagnose effektiv zu gestalten, wird entweder die Screeningmethode oder eine Gewebsprobe in Erwägung gezogen. Hernach erfolgt die Typisierung des Symptoms. Durch den Variationsreichtum der Krankheit muss dieser Prozess sehr aufmerksam ausgeführt werden. Nur wenn das fehlerhafte Protein identifiziert wurde, wird ein greifender Therapieplan aufgestellt.

Als erfolgreiche Behandlungsmethode hat sich die Chemotherapie im Rahmen einer Medikation bewährt. Der Patient kann unter Umständen durch die medikamentöse Gabe von Müdigkeit, Erschöpfungszuständen und von Magenunstimmigkeiten befallen werden. Daher wird diese Therapieform unter ärztlicher Aufsicht streng protokolliert. Wichtig ist es als Patient eine möglichst salzarme Diät einzuhalten, um weitere Folgekomplikationen einzuschränken.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Eine Amyloidose bedarf immer einer ärztlichen Behandlung. Sollten offensichtliche Anzeichen der Erkrankung auftreten, muss deshalb rasch ein Arzt konsultiert werden. Dieser kann anschließend feststellen, ob es sich um eine Amyloidose handelt und eine geeignete Behandlung einleiten.

Patienten mit chronischen Infektionen und Entzündungen wie Arthritis oder Tuberkulose sowie Patienten mit Langzeit-Dialyse und bestimmten Formen von Knochenmarkkrebs (z.B. multiples Myelom) sind besonders gefährdet und sollten bei dem Verdacht auf eine Amyloidose umgehend mit dem zuständigen Arzt sprechen.

Dies gilt gerade für ältere Patienten ab dem 40. Lebensjahr. Sollten diese ein zunehmendes Schwächegefühl und einen Gewichtsverlust beobachten, ist ein Arztbesuch vonnöten. Da der Organismus durch die Grunderkrankung bereits geschwächt ist, muss die Amyloidose umgehend behandelt werden.

Sollten in der Familie Fälle der vererbten Amyloidose bekannt sein, empfiehlt sich bei ersten Anzeichen einer Erkrankung medizinischer Rat. Spätestens, wenn Hautveränderungen wie Blutergüsse und Schwellungen, Herzrhythmusstörungen und Schluckbeschwerden auftreten, muss mit einer Amyloidose ein Arzt konsultiert werden.

Behandlung & Therapie

Eine Amyloidose ist nur bedingt therapierbar. Für die Behandlung der Folgeerkrankungen stehen jedoch einige Therapien zur Verfügung, die den Verlauf verlangsamen können.

Ist das Herz beteiligt, so wird dem Patienten eine salzarme Kost empfohlen, ebenso bei einer Beteiligung der Nieren. Außerdem können Diuretika gegeben werden. Diuretika unterstützen den Körper beim Ausschwemmen von Wasser und damit von Proteinen.

Gegen auftretende Herzrhythmusstörungen kann der Einsatz eines Herzschrittmachers sinnvoll sein, bei massiver Beeinträchtigung der Nierentätigkeit auf unter 15% ist eine Dialyse angezeigt.

Aussicht & Prognose

Der weitere Verlauf der Amyloidose hängt in der Regel von der Grunderkrankung und ihrer Behandlung ab, sodass ein allgemeiner Krankheitsverlauf in den meisten Fällen nicht vorausgesagt werden kann.

In der Regel führt die Amyloidose allerdings zu starken Beschwerden am Herzen, sodass es zu einer Herzschwäche und zu Störungen des Herzrhythmus kommt. Dadurch sinkt auch deutlich die Belastbarkeit des Patienten und gewöhnliche Tätigkeiten im Alltag oder das Durchfahren von Sportarten ist durch diese Krankheit nicht mehr möglich. Die Lebensqualität wird durch diese Krankheit deutlich verringert.

Ebenso kann es auch zur Ausbildung einer Demenz kommen, die den Alltag des Patienten erheblich einschränkt. Möglicherweise ist der Patient dabei auch auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen, um weiterhin den Alltag meistern zu können. Auch eine Niereninsuffizienz kann eintreten, sodass der Patient auf eine Transplantation oder auf eine Dialyse angewiesen ist.

Eine direkte Behandlung der Amyloidose ist in der Regel nicht möglich. Durch eine spezielle Diät können die meisten Beschwerden eingeschränkt und verringert werden. Möglicherweise wird allerdings die Lebenserwartung des Patienten verringert. In einigen Fällen kann auch ein Herzschrittmacher installiert werden.

Vorbeugung

Einer Amyloidose kann nach heutigem Forschungsstand nicht vorgebeugt werden. Bei familiär bedingter Amyloidose kann die lebenslange Einnahme von Colchicin einen Ausbruch der Amyloidose hinaus zögern. Mitunter kann eine Chemotherapie mit Melphalan und anschließender Blutstammzellentherapie die Amyloidose hinauszögern.

Bei Verdacht auf eine Amyloidose kann, sofern davon ausgegangen werden kann, dass Herz und Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden, bereits prophylaktisch auf das Einhalten einer salzarmen Kost geachtet werden.

Nachsorge

Bei Amyloidosen hängt die Nachsorge von der Art und Ausprägung der Erkrankung und dem individuellen Symptombild des Patienten ab. In aller Regel ist bei Amyloidosen eine langfristige Nachsorge mit regelmäßigen Verlaufskontrollen vonnöten. Meist sind verschiedene Organe sowie das endokrine System und das Weichteilgewebe betroffen.

Ein Arzt muss all diese Bereiche untersuchen und gegebenenfalls weitere Fachärzte hinzuziehen, da bisweilen neue Symptome auftreten können, die einer weitergehenden Diagnose bedürfen. Zur Nachsorge gehört immer auch eine regelmäßige Anpassung der Medikation. Der Patient muss meist Schmerzmittel, Entzündungshemmer und andere Präparate einnehmen, die in einem Abstand von wenigen Wochen bis Monaten an den aktuellen Krankheitsverlauf angepasst werden müssen.

Bei einem positiven Verlauf können Allgemeinmaßnahmen wie die Einnahme von ACE-Hemmern und Diuretika schrittweise reduziert werden. Bei einem schweren Verlauf mit Beteiligung der Nieren muss die Dialysebehandlung dauerhaft fortgesetzt werden. Regelmäßige Verlaufskontrollen sind insbesondere nach einer Chemotherapie vonnöten, wie sie bei der AL-Amyloidose durchgeführt wird.

Aufgrund der vielfältigen Ausprägungen der Erkrankung kann die individuelle Nachsorge nur von einem Arzt bestimmt werden. Die Betroffenen sollten sich frühzeitig mit dem zuständigen Mediziner beraten, damit das Therapiekonzept effektiv umgesetzt werden kann.

Das können Sie selbst tun

Eine Amyloidose kann bislang nicht ursächlich behandelt werden. Die Selbsthilfe-Maßnahmen konzentrieren sich auf eine Umstellung des Lebensstil und die Anwendung alternativer Heilmittel. Grundsätzlich muss die Medikation optimal eingestellt werden. Der Patient sollte etwaige Neben- und Wechselwirkungen festhalten und den Arzt darüber informieren. Auch ungewöhnliche Symptome gilt es abzuklären, bevor sich ernste Komplikationen bemerkbar machen.

Sollten sich Herzrhythmusstörungen einstellen, ist der Einsatz eines Herzschrittmachers angezeigt. Patienten, die auffällige Symptome verspüren, sprechen am besten mit dem zuständigen Arzt und lassen eine umfassende kardiologische Untersuchung vornehmen. Ein bewährtes Naturheilmittel ist Grüner Tee. Das Mittel beugt Herzbeschwerden vor und unterstützt außerdem die Nierentätigkeit. Begleitend dazu muss der Patient regelmäßig Diuretika einnehmen, um den Körper beim Ausschwemmen von Flüssigkeit und damit auch von Proteinen zu unterstützen.

Alternativ dazu bietet sich eine homöopathische Behandlung an. Im Rahmen der Therapie arbeitet der Homöopath die individuell geeigneten Mittel heraus und verordnet sie im Hinblick auf den aktuellen Gesundheitszustand des Betroffenen. Dadurch lässt sich die Erkrankung rückläufig behandeln, indem der Krankheitsprozess verlangsamt wird. Eine vollständige Heilung ist durch eine homöopathische Behandlung zwar unwahrscheinlich, allerdings kann eine alternative Therapie den Verlauf der Erkrankung positiv beeinflussen und die Symptome erleichtern.

Quellen

- Arastéh, K., et al.: Duale Reihe. Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2015

- Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch. 266. Auflage, de Gruyter, Berlin 2014