Nervus cardiacus cervicalis medius

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 12. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Nervus cardiacus cervicalis medius

Der stärkste Herznerv ist der Nervus cardiacus cervicalis medius. Sein Ursprung liegt im Ganglion cervicale medium und er ist an der Steuerung der Herzfunktion beteiligt. Drogen und Arzneimittel, die das sympathische Nervensystem beeinflussen (Sympathomimetika und Sympatholytika) können über den Nervus cardiacus cervicalis medius und die anderen Herznerven die Herzfunktion beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist der Nervus cardiacus cervicalis medius?

Im Brustkorb des Menschen befinden sich drei Herznerven; der Nervus cardiacus cervicalis medius ist der stärkste davon. Bei den anderen beiden handelt es sich um den Nervus cardiacus cervicalis superior und den Nervus cardiacus cervicalis inferior.

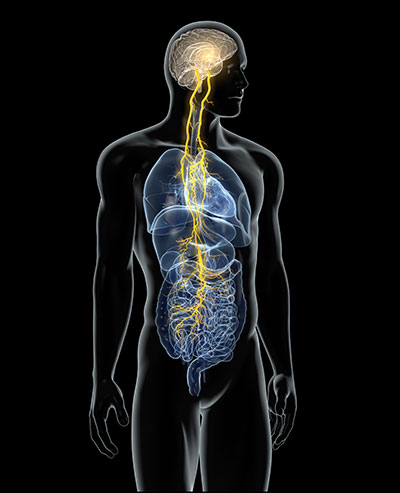

Sie gehören zum sympathischen Nervensystem, das vor allem einen anregenden Einfluss auf den menschlichen Körper ausübt und ihm ermöglicht, vorübergehend größere Leistungen zu vollbringen (Ergotropie). Das komplementäre System stellt der Parasympathikus dar, der vor allem beruhigende Prozesse steuert und die Verdauung anregt. Mit dem enterischen Nervensystem besitzt der Darm außerdem ein spezifisches Informationsnetzwerk. Sowohl das sympathische als auch das parasympathische und enterische Nervensystem gehören zum vegetativen bzw. autonomen Nervensystem. Menschen können es nicht direkt oder willkürlich beeinflussen; seine Steuerung geht vor allem vom Hirnstamm, von der Formatio reticularis und dem Hypothalamus aus.

Anatomie & Aufbau

Auf der linken Seite führt er vom Hals aus zwischen zwei großen Blutgefäßen hindurch: Halsschlagader (Arteria carotis communis) und Unterschlüsselbeinarterie (Arteria subclavia). Die Signale des Herznervs reichen weiter in das Herzgeflecht (Plexus cardiacus), das sich an der Herzbasis befindet und aus einem oberflächlichen sowie einem tiefen Teil besteht. Auch aus dem rechten Nervus cardiacus cervicalis medius empfängt der Plexus cardiacus Nervenimpulse.

In dieser Körperhälfte zieht der Nerv hinter der Halsschlagader entlang und im weiteren Verlauf hinter oder vor der Unterschlüsselbeinarterie, bevor er parallel zur Luftröhre (Trachea) weiter nach unten führt. Der Nervus cardiacus cervicalis medius steht in seinem anatomischen Verlauf durch den Thorax sowohl mit dem Nervus cardiacus cervicalis superior, dem oberen Herznerven, als auch dem rückläufigen Kehlkopfnerv (Nervus laryngeus recurrens) in Verbindung. Zum Nervus cardiacus cervicalis medius gehört das Ganglion cervicale medium, das die Nervenzellkörper (Somata) der Neurone enthält.

Funktion & Aufgaben

Im Plexus carotis laufen die Signale aus den Herznerven zusammen, wobei der tiefe Teil des Herzgeflechts für die Funktion des Organs maßgeblich ist. Die sympathische Aktivierung, die das Herz von den drei Herznerven erhält, beeinflusst den Herzschlag, die An- und Entspannung der Herzmuskelfasern, die Erregungsleitung und die Reizschwelle.

Informationen erreichen die Zellen des Nervus cardiacus cervicalis medius über Dendriten; der Reiz geht in diesem Fall von der vorhergehenden (präganglionären) Zelle aus. Im Ganglion cervicale medium liegen die Zellkörper der Neurone. Ihre Reizung verursacht, dass sich Ionenkanäle in der Zellmembran öffnen und die elektrische Ladung verschieben: Die Zelle depolarisiert und erzeugt eine schwache elektrische Ladung, die als Aktionspotenzial über die Nervenfaser (Axon) der jeweiligen Zelle verläuft. Die Axone dieser Zellen bilden zusammengefasst den Nerv und vereinen sich ggf. mit Fasern aus anderen Zellen und anderen Nervenbahnen.

Bei der Umschaltung von einem Neuron zum anderen überquert das Signal eine Verbindungsstelle (Synapse) mithilfe von chemischen Botenstoffen bzw. Neurotransmittern, welche die Zelle in den Endknöpfchen bildet. Die wichtigsten Neurotransmitter des sympathischen Nervensystems sind Acetylcholin und Noradrenalin.

Krankheiten

Drogen und Medikamente, die auf das sympathische Nervensystem insgesamt wirken, zeigen ihre Effekte auch am Nervus cardiacus cervicalis medius und rufen häufig Herz-Kreislauf-Effekte hervor. Die Medizin unterscheidet dabei zwei Gruppen von Substanzen: Sympathomimetika und Sympatholytika.

Bei den Sympathomimetika handelt es sich um Arzneimittel oder andere Substanzen, welche die Aktivität des sympathischen Nervensystems steigern. Die Stoffe wirken entweder direkt, indem sie die Wirkung des Botenstoffs Acetylcholin imitieren und an den Rezeptoren der Zellen dieselbe Wirkung entfalten oder sie haben einen indirekten Effekt. Zu den indirekten Sympathomimetika zählen auch bestimmte Drogen wie Kokain und Amphetamine. Sie hemmen den Abbau von Acetylcholin im synaptischen Spalt. Dadurch kann der Neurotransmitter die Rezeptoren länger besetzen und ein stärkeres Nervensignal auslösen.

Typische physiologische Symptome des Kokainkonsums sind dementsprechend erhöhter Blutdruck und Puls, gesteigerte Atemfrequenz, Herzrhythmusstörungen, fehlende Wahrnehmung von Durst und Hunger sowie ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus. Das Risiko für Herzinfarkte und platzende Hirnblutgefäße ist deutlich erhöht. Körperliche Abhängigkeit führt zu Entzugserscheinungen, wenn der Süchtige die Substanz absetzt. Die physischen Entzugssymptome entstehen teilweise dadurch, dass der Körper ohne die Droge mit Neurotransmittern unterversorgt ist, da er zur Kompensation der wiederholten Überreizung des Nervensystems schwächer reagiert. Dieser Effekt ist jedoch reversibel; mögliche Komplikationen beim Entzug erfordern in vielen Fällen medizinische Begleitung.

Nicht alle Sympathomimetika sind jedoch Drogen oder machen in jeder Dosis abhängig. Keine erhöhte, sondern eine verminderte Wirkung des Sympathikus lösen Sympatholytika aus. Auch sie können direkt oder indirekt in die neuronale Informationsverarbeitung eingreifen. Ein Beispiel für Sympatholytika sind Alphablocker, die unter anderem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie erhöhtem Blutdruck zum Einsatz kommen.

Quellen

- Baenkler, H.-W., et al.: Kurzlehrbuch Innere Medizin. Thieme Verlag, Stuttgart 2010

- Frotscher, M., et al.: Taschenatlas Anatomie, Band 3: Nervensystem und Sinnesorgane. Thieme, Stuttgart 2018

- Mumenthaler, M., Mattle, H.: Neurologie. Thieme, Stuttgart 2012