Nierentransplantation

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Behandlungen Nierentransplantation

Eine Nierentransplantation wird bei Patienten durchgeführt, die wenig oder gar keine Nieren-Aktivität haben, also unter Niereninsuffizienz leiden. Die Vorteile einer Nierentransplantation gegenüber der Dialyse (Blutreinigung) bestehen darin, dass eine transplantierte Niere dem Empfänger mehr Lebensqualität und Leistungsfähigkeit ermöglicht.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist eine Nierentransplantation?

Die Nieren, zwei bohnenförmige und im Durchschnitt 12 Zentimeter lange Organe auf jeder Körperseite unterhalb des Brustkorbs, haben die wichtige Aufgabe, Abfälle aus dem Blut zu filtern, in Urin umzuwandeln und auszuscheiden.

Verlieren die Nieren diese Fähigkeit, können sich Abfallprodukte im Körper ansammeln und eine Vergiftung (Urämie) verursachen. Kommt es zu einem chronischen Nierenversagen, ist der Patient entweder auf regelmäßige Dialyse oder eine Nierentransplantation angewiesen.

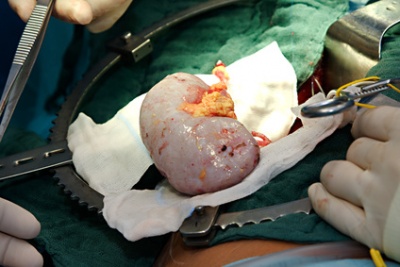

Als Nierentransplantation wird die operative Verpflanzung einer gesunden Niere von einem entweder verstorbenen hirntoten oder einem lebenden gesunden Spender in den Körper eines nierenkranken Empfängers bezeichnet. Dabei werden die erkrankten Nieren nicht entfernt, und die Spenderniere wird in der Leistenregion im Unterbauch eingepflanzt. Eine einzelne Niere kann die Funktionen beider Organe übernehmen.

Nieren von Verstorbenen, postmortale Nierenspenden genannt, werden von der internationalen Vermittlungszentrale Eurotransplant zugeteilt. Eine neue Transplantatniere arbeitet wie eine gesunde Niere, allerdings oft mit leichter Funktionseinschränkung.

Geschichte & Entwicklung

Die Geschichte der Nierentransplantation reicht bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück, als Forscher erstmals mit der Verpflanzung von Organen experimentierten. Erste Versuche fanden in den 1930er-Jahren an Tieren statt. Ein bedeutender Durchbruch gelang 1954, als Joseph Murray in Boston die weltweit erste erfolgreiche Nierentransplantation zwischen eineiigen Zwillingen durchführte. Da das Immunsystem die genetisch identische Niere nicht abstoß, war keine Immunsuppression erforderlich.

In den 1960er-Jahren ermöglichten Fortschritte in der Immunsuppression durch Medikamente wie Azathioprin die erste erfolgreiche Nierentransplantation zwischen nicht verwandten Personen. Dies führte zur Gründung der ersten Transplantationszentren weltweit.

Mit der Einführung von Cyclosporin A in den 1980er-Jahren verbesserten sich die Langzeiterfolge erheblich, da das Medikament die Abstoßungsreaktionen des Immunsystems gezielt unterdrücken konnte. Seitdem wurden weitere Immunsuppressiva wie Tacrolimus und Mycophenolat entwickelt, die die Transplantationsmedizin weiter revolutionierten.

Heute ist die Nierentransplantation eine etablierte Therapie für Patienten mit chronischem Nierenversagen. Fortschritte in der Organerhaltung, Lebendspende-Techniken und der Xenotransplantation (tierische Organe) bieten neue Möglichkeiten für die Zukunft der Transplantationsmedizin.

Einsatz & Indikation

Eine Nierentransplantation wird durchgeführt, wenn die eigene Nierenfunktion dauerhaft versagt und andere Behandlungsmethoden wie die Dialyse keine langfristige Lösung bieten. Die häufigste Indikation ist eine terminale Niereninsuffizienz (endgradiges Nierenversagen), bei der die Nieren weniger als 15 % ihrer Funktion behalten und Giftstoffe nicht mehr ausreichend aus dem Körper filtern können.

Häufige Ursachen für eine schwere Nierenerkrankung sind chronische Glomerulonephritis, diabetische Nephropathie, polyzystische Nierenerkrankung, Bluthochdruck und autoimmune Erkrankungen wie Lupus-Nephritis. Wenn eine Dialyse langfristig nicht ausreicht oder die Lebensqualität stark beeinträchtigt ist, wird eine Nierentransplantation notwendig.

Die Entscheidung zur Transplantation hängt von mehreren Faktoren ab, darunter der allgemeine Gesundheitszustand, mögliche Begleiterkrankungen und die Verfügbarkeit eines passenden Spenderorgans. Eine Transplantation kann entweder von einem lebenden Spender (meist ein naher Verwandter) oder von einem verstorbenen Organspender stammen.

Patienten mit einer erfolgreichen Transplantation haben oft eine bessere Lebensqualität und eine längere Lebenserwartung als Patienten, die dauerhaft auf Dialyse angewiesen sind. Dennoch erfordert die Transplantation eine lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva, um eine Abstoßung des Organs zu verhindern.

Vorteile & Nutzen

Eine Nierentransplantation bietet gegenüber der Dialyse zahlreiche Vorteile, insbesondere in Bezug auf Lebensqualität, Langzeitüberleben und gesundheitliche Stabilität. Während die Dialyse eine lebenslange Behandlung erfordert, kann eine funktionierende Spenderniere viele normale Nierenfunktionen wiederherstellen und Patienten ein weitgehend normales Leben ermöglichen.

Ein entscheidender Vorteil ist die verbesserte Lebenserwartung. Studien zeigen, dass transplantierte Patienten im Durchschnitt länger leben als Dialysepatienten, da das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionen und andere Dialyse-Komplikationen reduziert wird. Zudem verbessert sich die allgemeine körperliche Verfassung, da die Niere kontinuierlich arbeitet und der Körper nicht mehr von der regelmäßigen maschinellen Blutreinigung abhängig ist.

Ein weiterer Vorteil ist die höhere Lebensqualität. Patienten müssen nicht mehr mehrmals pro Woche zur Dialyse, haben weniger strenge Ernährungseinschränkungen und erleben weniger Müdigkeit und Schwächegefühl. Dies ermöglicht eine bessere soziale Integration und berufliche Aktivität.

Auch wenn die Transplantation lebenslange Immunsuppressiva erfordert, sind die langfristigen Nebenwirkungen oft geringer als die Belastungen durch eine jahrelange Dialyse. Patienten mit einer erfolgreichen Transplantation haben zudem eine bessere Kontrolle des Blutdrucks, eine geringere Anämie und eine stabilere Knochengesundheit, da die Niere den Mineralstoffhaushalt besser regulieren kann.

Funktion, Wirkung & Ziele

Für eine Nierentransplantation kommen Patienten mit chronischer dialysepflichtiger Niereninsuffizienz in Frage. Erwiesenermaßen verlängert die Transplantation trotz der mit einer Operation verbundenen Risiken die Lebenserwartung von chronisch nierenkranken Patienten.

Allerdings bedeutet eine Transplantation für Patienten ab dem Alter von siebzig Jahren wesentlich höhere Risiken und wird bei älteren Menschen daher nur selten vorgenommen. Gegen eine Nierentransplantation sprechen auch eine unheilbare Krebserkrankung sowie andere schwerwiegende Krankheiten oder akute Entzündungen.

Auf Grund von Organmangel besteht oft eine jahrelange Wartezeit auf eine Spenderniere. Kinder erhalten einen Wartezeit-Bonus, und für Patienten mit häufigeren Blutgruppen können meist schneller Spendernieren gefunden werden. Ist ein geeignetes Spenderorgan verfügbar oder ein geeigneter Verwandter oder dem Patienten Nahestehender zur Lebendspende bereit, kann die Nierentransplantation erfolgen. Die in Vollnarkose durchgeführte Operation dauert zwischen drei und vier Stunden. Die Spenderniere wird dabei in den rechten oder linken Unterbauch eingepflanzt, wobei zur optimalen Durchblutung ihre Blutgefäße mit Venen und Schlagadern des Beckens verbunden werden. Zum Harnabfluss wird die neue Niere an die Harnblase angeschlossen.

Um nach dem Eingriff zu beurteilen, ob die Nierentransplantation erfolgreich verlaufen ist, wird das Blut des Patienten auf eine Senkung von Kreatinin und Harnstoff hin überprüft. Ist dies der Fall, bedeutet es, dass der Körper durch die neue Niere entgiftet wird und die Urin-Ausscheidung wieder normal verläuft.

Nach einer Nierentransplantation bleibt ein Patient normalerweise noch etwa zwei Wochen im Krankenhaus, wo auch die immunsuppressive Therapie begonnen wird, um eine Organabstoßung zu verhindern. Nach der Entlassung erfolgen anfangs mehrmals wöchentlich Nachsorgeuntersuchungen, bei denen vor allem verschiedene Laborwerte und Urinmenge überprüft werden.

Wenn sichergestellt ist, dass die Transplantatniere etwa die Hälfte der Funktion zweier gesunder Nieren übernimmt, gilt die Nierentransplantation als erfolgreich. Dennoch sind regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen und strikte Einhaltung der immunsuppressiven Therapie weiterhin notwendig.

Durchführung & Ablauf

Eine Nierentransplantation beginnt mit einer umfassenden medizinischen Vorbereitung. Der Patient wird auf Spenderkompatibilität, allgemeine Gesundheit und mögliche Risiken untersucht. Sobald eine passende Spenderniere – entweder von einem lebenden Spender oder einem verstorbenen Organspender – verfügbar ist, wird der Eingriff geplant.

Die Operation erfolgt unter Vollnarkose und dauert etwa 2–4 Stunden. Anders als häufig angenommen, wird die kranke Niere meist nicht entfernt. Stattdessen wird die neue Niere in den unteren Bauchraum implantiert und mit den Blutgefäßen und der Harnblase verbunden.

Nach der Transplantation wird die Durchblutung der neuen Niere überprüft, um sicherzustellen, dass sie funktioniert. Manche Spendernieren beginnen sofort zu arbeiten, während andere einige Tage benötigen. In solchen Fällen kann vorübergehend eine Dialyse notwendig sein.

Der Patient bleibt nach der Operation meist 1–3 Wochen im Krankenhaus, um mögliche Komplikationen wie Abstoßungsreaktionen oder Infektionen frühzeitig zu erkennen. Langfristig sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen und eine lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva erforderlich, um das Immunsystem daran zu hindern, die neue Niere anzugreifen. Mit einer erfolgreichen Transplantation können Patienten oft viele Jahre ein weitgehend normales Leben führen.

Risiken & Gefahren

Obwohl die Nierentransplantation mittlerweile eine relativ sichere Operation ist, bestehen wie bei jedem operativen Eingriff Risiken für den Patienten, z.B. Blutungsgefahr oder Herzrhythmusstörungen, und nach der Operation besteht die Gefahr einer Minderdurchblutung des Beines auf der Transplantatseite oder von Verwachsungen im Bauchraum.

Nach einer Nierentransplantation gibt es jederzeit und lebenslang das Risiko, dass die Transplantatniere abgestoßen wird. Jeder Patient ist nach einer Nierentransplantation für den Rest seines Lebens gezwungen, immunsuppressive (abwehrschwächende) Medikamente nehmen, um eine Organabstoßung zu verhindern. Trotz allem lassen sich Unverträglichkeitsreaktionen auf das körperfremde Organ nicht immer vermeiden. Es kann außerdem zu einer Infektion oder zu chronischem Versagen der Transplantatniere kommen.

Die Einnahme von Medikamenten zur Immunsuppression hat ernstzunehmende Nebenwirkungen, darunter eine allgemeine Abwehrschwäche, ein allgemein erhöhtes Infektionsrisiko, z.B. die Gefahr, an Lungenentzündung zu erkranken, sowie ein erhöhtes Langzeitrisiko, an Krebs zu erkranken - vor allem an bestimmten Formen von Hautkrebs oder Lymphdrüsenkrebs. Die Funktionstüchtigkeit der transplantierten Niere lässt im Laufe der Jahre nach, wobei Lebendspender-Nieren deutlich länger funktionstüchtig sind als postmortale Nierenspenden.

Alternativen

Falls eine Nierentransplantation nicht möglich oder nicht gewünscht ist, gibt es alternative Behandlungsmethoden zur Unterstützung der Nierenfunktion. Die wichtigste Alternative ist die Dialyse, die in zwei Hauptformen verfügbar ist:

Hämodialyse: Hier wird das Blut außerhalb des Körpers durch eine künstliche Niere (Dialysemaschine) gefiltert. Dies erfolgt in der Regel drei- bis viermal pro Woche in einem Dialysezentrum oder zu Hause.

Peritonealdialyse: Hier dient das Bauchfell als natürliche Filtermembran. Eine spezielle Dialyseflüssigkeit wird in die Bauchhöhle geleitet, um Giftstoffe und überschüssiges Wasser zu entfernen. Diese Methode kann selbstständig zu Hause durchgeführt werden.

In frühen Stadien einer Nierenerkrankung kann eine medikamentöse Behandlung helfen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen. Dazu gehören Blutdrucksenker (z. B. ACE-Hemmer), Diuretika zur Entwässerung und Medikamente zur Kontrolle von Elektrolytstörungen.

Ein weiterer Forschungsbereich ist die regenerative Medizin, die sich mit der Züchtung von Nierengewebe aus Stammzellen befasst. Auch die Xenotransplantation (Einsatz von tierischen Organen) wird erforscht, stellt aber noch keine etablierte Alternative dar.

Da Dialyse auf Dauer belastend sein kann, wird langfristig meist eine Transplantation angestrebt. Bei Patienten, die keine Transplantation erhalten können, bleibt die Dialyse jedoch die wichtigste lebensverlängernde Maßnahme.

Quellen

- Hillebrand, G.F.: Nierentransplantation nachgefragt – 50 Fragen und 50 Antworten. Thieme, Stuttgart 2009

- Keller, C.K., Geberth, S.K.: Praxis der Nephrologie. Springer, Berlin 2010

- Nowack, R. et al.: Dialyse und Nephrologie für Fachpersonal. 3. Auflage, Springer, Berlin 2009