Sticky-Platelet-Syndrom

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 13. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Sticky-Platelet-Syndrom

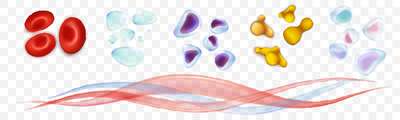

Beim Sticky-Platelet-Syndrom handelt es sich um eine Erkrankung, die zur Kategorie der hereditären beziehungsweise erblichen Thrombophilien zählt. Der Name der Krankheit verweist bereits auf das Verkleben von Blutplättchen, dass sich im Rahmen des Sticky-Platelet-Syndroms ereignet. Grundsätzlich stellt die Erkrankung ein Syndrom der thrombozytären Hyperaggregation dar. Beim Vorliegen des Sticky-Platelet-Syndroms ist die Reagibiliät zwischen den Blutplättchen deutlich erhöht. In der Folge davon entwickeln sich Verklumpungen zwischen den einzelnen Plättchen. Dieses Phänomen wird auch als Thrombozytenaggregation bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist das Sticky-Platelet-Syndrom?

Das Sticky-Platelet-Syndrom stellt eine Erbkrankheit dar, die auf autosomal-dominantem Weg weitergegeben wird. Insbesondere die Thrombozyten sind von der Erkrankung betroffen. So ist das Sticky-Platelet-Syndrom durch Thromboembolien der Arterien und Venen gekennzeichnet. Die exakte Häufigkeit der Krankheit ist bisher nicht bekannt.

Einige Vermutungen gehen jedoch davon aus, dass das Sticky-Platelet-Syndrom in zahlreichen Fällen die eigentliche Ursache für Thromboembolien ist. Zudem tritt das Syndrom oftmals mit bestimmten Arten von Koagulopathien auf, zum Beispiel mit einem sogenannten Protein-S-Mangel. Durch das Sticky-Platelet-Syndrom steigt das Risiko für Verschlüsse von Blutgefäßen.

Darüber hinaus bestehen Assoziationen zu anderen Formen von Thrombophilien. Möglich ist in diesem Zusammenhang zum Beispiel eine Hyperhomozysteinämie. Generell zeigt sich das Sticky-Platelet-Syndrom gehäuft bei Personen, die an tiefen Venenthrombosen der Beine, einer koronaren Erkrankung des Herzens oder einer arteriellen Verschlusskrankheit leiden. Außerdem entwickelt sich die Krankheit bei circa 50 Prozent aller Personen, bei denen sich die Gefäße auf der Netzhaut der Augen verschließen.

Ursachen

Prinzipiell scheint es sich beim Sticky-Platelet-Syndrom um eine genetisch bedingte Krankheit zu handeln. Denn die Erkrankung tritt gehäuft in bestimmten Familien auf. Beobachtungen verweisen darauf, dass beim Sticky-Platelet-Syndrom ein autosomal-dominantes Vererbungsmuster vorliegt. Im Rahmen des Sticky-Platelet-Syndroms entwickelt sich eine Hyperaggreabilität, die in erster Linie die Thrombozyten betrifft.

Das Phänomen verstärkt sich, wenn Adrenalin oder die Substanz ADP vorhanden ist. Die Erstbeschreibung des Sticky-Platelet-Syndroms erfolgte im Jahr 1983 durch Doktor Mammen.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Mit dem Sticky-Platelet-Syndrom gehen diverse Krankheitsbeschwerden einher. Ein besonders häufiges Symptom der Krankheit sind Thromboembolien in den Venen und Arterien der betroffenen Personen. Darüber hinaus zeigen sich im Zusammenhang mit dem Sticky-Platelet-Syndrom oftmals Erkrankungen wie Infarkte des Myokards, Angina pectoris, Schlaganfälle, Embolien der peripheren Arterien, spezielle ischämische Anfälle sowie Verschlüsse der zentralen Venen der Retina.

Entsprechende Phänomene ereignen sich in zahlreichen Fällen bereits, wenn sich die Patienten noch in einem relativ jungen Lebensalter befinden. Außerdem sind Patienten mit dem Sticky-Platelet-Syndrom besonders für Verschlüsse der Arterien, Venen und zerebrovaskulären Gefäße gefährdet. In diesem Zusammenhang ereignen sich oftmals Thromboembolien. Wenn sich die Patienten einer Transplantation der Niere unterziehen, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Transplantatdysfunktion. Zur gleichen Zeit erhöht sich das Risiko für Thromboembolien.

Diagnose & Krankheitsverlauf

Eine Diagnose des Sticky-Platelet-Syndroms erfolgt stets im Hinblick auf die vorliegende klinische Symptomatik. Möglich ist zum einen, dass die betroffenen Patienten bedingt durch entsprechende Beschwerden gezielt einen Arzt aufzusuchen. Zum anderen wird die Krankheit in einigen Fällen zufällig, etwa im Rahmen von Analysen des Blutes, festgestellt.

Nach der Konsultation eines Arztes findet zunächst ein Patientengespräch statt. Der Patient wird aufgefordert, seine Symptome zu schildern und seinen Lebensstil zu beschreiben. Der Arzt führt in der Regel zusätzlich eine Familienanamnese durch, da das Sticky-Platelet-Syndrom eine genetische Komponente besitzt. Bei der klinischen Untersuchung ist zu beachten, dass Blutanalysen nur ohne eine gleichzeitige Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern sinnvolle Ergebnisse liefern.

Andernfalls sind die Befunde der Blutuntersuchung durch die medizinischen Wirkstoffe verfälscht. Ansonsten lässt sich das Sticky-Platelet-Syndrom innerhalb weniger Stunden anhand einer Analyse der Funktion der Blutplättchen sicher nachweisen.

Komplikationen

Beim Sticky-Platelet-Syndrom handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung. Diese kann im schlimmsten Fall auch zum Tod des Betroffenen führen oder sich negativ auf die Lebenserwartung des Patienten auswirken. Die Betroffenen leiden bei diesem Syndrom an einem deutlich erhöhten Risiko eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalles.

Auch andere Beschwerden des Herzens können dabei auftreten und zum Tode führen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt werden. Dabei treten die Anfälle schon im jungen Alter auf. Weiterhin kann es auch zu Beschwerden an den Nieren kommen, sodass die Patienten im schlimmsten Fall eine Niereninsuffizienz erleiden und ebenso an dieser versterben. Daher sind die Betroffenen aufgrund des Sticky-Platelet-Syndroms auf die Transplantation einer Niere oder auf eine Dialyse angewiesen.

Auch die kindliche Entwicklung wird von dem Syndrom deutlich eingeschränkt und verzögert. Bei der Behandlung treten keine besonderen Komplikationen auf. Die Betroffenen sind in der Regel auf Medikamente angewiesen, die die Beschwerden lindern und weitere Anfälle verhindern können. Weiterhin kann das Syndrom allerdings das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen, sodass bei einer Schwangerschaft genauere Untersuchungen notwendig sind.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Das Sticky-Platelet-Syndrom sollte immer von einem Arzt untersucht und behandelt werden. Es handelt sich um eine erblich bedingte Krankheit, bei welcher eine Selbstheilung nicht möglich ist. Aus diesem Grund sollte schon bei den ersten Symptomen des Sticky-Platelet-Syndroms ein Mediziner kontaktiert werden. Der Arzt ist dann aufzusuchen, wenn der Betroffene häufig an Infarkten oder an Schlaganfällen leidet.

In der Regel treten diese ohne einen besonderen oder merkbaren Grund auf, sodass die Grunderkrankung zuerst nicht erkannt wird. Auch plötzliche Sehbeschwerden können auf das Sticky-Platelet-Syndrom hindeuten und sollten ebenfalls durch einen Arzt untersucht werden, falls sie nicht wieder von alleine verschwinden. Da das Syndrom auch zu Beschwerden an den Nieren führen kann, sollten auch die Nieren regelmäßig kontrolliert werden.

In der Regel kann das Sticky-Platelet-Syndrom durch einen Allgemeinarzt erkannt werden. Die weitere Behandlung selbst richtet sich nach den genauen Beschwerden, wobei eine vollständige Heilung nicht möglich ist. Auch die Lebenserwartung des Betroffenen ist durch diese Krankheit meistens deutlich verringert. Da die Krankheit auch zu psychischen Verstimmungen führen kann, ist auch der Besuch eines Psychologen sehr zu empfehlen.

Behandlung & Therapie

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, das Sticky-Platelet-Syndrom zu behandeln. Bei zahlreichen Patienten bewirkt die Gabe von Acetylsalicylsäure in niedriger Dosierung eine Linderung der Beschwerden. Zur gleichen Zeit bildet sich die Hyperaggreabilität der Blutplättchen zurück. In der Folge davon nimmt die Verklumpung der Plättchen ab. In den meisten Fällen kommen zudem Thrombozytenaggregationshemmer zur Behandlung der Krankheit zum Einsatz.

In der Regel wird circa vier Wochen nach Aufnahme der Behandlung des Sticky-Platelet-Syndroms ein Test bezüglich der Thrombozytenaggregation durchgeführt. Der Zweck dieser Maßnahme besteht darin, den Erfolg des therapeutischen Vorgehens zu überprüfen. In einigen Fällen ist es notwendig, die Dosis der verabreichten medizinischen Wirkstoffe zu verändern. Erhalten die Patienten das Medikament Marcumar, steigt das Risiko von Thromboembolien.

Aus diesem Grund kommt Marcumar in solchen Fällen kombiniert mit Thrombozytenaggregationshemmern zur Anwendung, um derartige Komplikationen zu vermeiden. Bei manchen Patienten mit dem Sticky-Platelet-Syndrom bietet sich zudem eine genetische Beratung an, vor allem falls ein Kinderwunsch besteht. Denn bei einigen von der Krankheit betroffenen Personen erschwert das Sticky-Platelet-Syndrom die Befruchtung oder führt zu Fehlgeburten.

Vorbeugung

Es existieren keine wirksamen und erprobten Maßnahmen zur Prävention des Sticky-Platelet-Syndroms, da die Ursachen noch überwiegend unklar sind.

Nachsorge

In der Regel sind die Maßnahmen und die Möglichkeiten einer Nachsorge beim Sticky-Platelet-Syndrom nur sehr eingeschränkt und in einigen Fällen gar nicht erst möglich. Aus diesem Grund muss bei dieser Krankheit möglichst früh eine Diagnose und auch eine anschließende Behandlung erfolgen, damit es im weiteren Verlauf nicht zu Komplikationen oder zu anderen Beschwerden kommt. Eine Selbstheilung kann sich beim Sticky-Platelet-Syndrom in der Regel nicht einstellen.

Da es sich bei dieser Krankheit auch um eine genetisch bedingte Erkrankung handelt, kann diese nicht vollständig geheilt werden. Daher sollte bei einem Kinderwunsch auf jeden Fall zuerst eine genetische Untersuchung und Beratung durchgeführt werden, um ein erneutes Auftreten dieser Krankheit zu verhindern. In den meisten Fällen sind die Betroffenen des Sticky-Platelet-Syndroms auf die Hilfe und die Pflege der eigenen Familie angewiesen.

Dabei ist in der Regel auch eine psychologische Unterstützung notwendig, damit es nicht zu Depressionen oder zu anderen psychischen Verstimmungen kommt. Weiterhin sind häufig auch operative Eingriffe notwendig. Nach einem solchen Eingriff sollte sich der Betroffene auf jeden Fall schonen und ausruhen. Häufig ist auch der Kontakt zu anderen Betroffenen des Syndroms sinnvoll. Das Gefühl, nicht als Einziger erkrankt zu sein, kann die Zuversicht stärken und dadurch den alltäglichen Umgang mit der Erkrankung erleichtern. Das Sticky-Platelet-Syndrom verringert im Allgemeinen die Lebenserwartung des Betroffenen.

Das können Sie selbst tun

Das Sticky-Platelet-Syndrom wird in erster Linie medikamentös behandelt, indem den Betroffenen Thrombozytenaggregationshemmer verordnet werden. Begleitend dazu wird Acetylsalicylsäure eingesetzt, um die Hyperaggregabilität herabzusetzen. Die regelmäßige und sorgfältige Einnahme der Medikamente verhindert ein übermäßiges Verklumpen des Blutes und genügt als Selbsthilfe-Maßnahme. Die Patienten müssen die Medikamente für etwa drei bis vier Wochen einnehmen und anschließend erneut einen Arzt konsultieren. Im Rahmen der Untersuchung wird der Behandlungserfolg überprüft und gegebenenfalls die Dosierung angepasst.

Begleitend dazu gilt es, auf etwaige Warnsignale einer Verklumpung des Blutes zu achten. Sollten Anzeichen einer Thromboembolie auftreten, muss der Arzt aufgesucht werden. Selbiges gilt bei pectanginösen Beschwerden, da unter Umständen Lebensgefahr besteht. Bei der Familienplanung muss die Erkrankung berücksichtigt werden, da ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten oder Unfruchtbarkeit besteht.

Sollte das Sticky-Platelet-Syndrom nach einer Nierentransplantation auftreten, ist ein Krankenhausaufenthalt erforderlich. Der Patient muss außerdem seine Ernährung umstellen und weitere Maßnahmen ergreifen, um das Risiko von thromboembolischen Komplikationen zu senken. Werden diese Maßnahmen eingehalten, kann das Sticky-Platelet-Syndrom gut behandelt werden. Meist genügt die Einnahme der Medikamente, um die Blutdicke ausreichend zu regulieren.

Quellen

- Arasteh, K., et. al.: Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- I care Krankheitslehre. Thieme, Stuttgart 2015