Leiomyosarkom

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. Februar 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Leiomyosarkom

Das Leiomyosarkom ist ein Tumor, der häufig zunächst unentdeckt bleibt. Eine frühzeitige Diagnose kann allerdings die Chancen auf Heilung erhöhen.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist ein Leiomyosarkom?

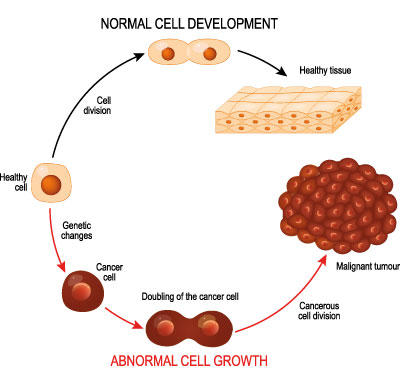

Bei einem Leiomyosarkom handelt es sich um einen vergleichsweise selten auftretenden bösartigen Tumor an der sogenannten glatten (nicht willentlich zu steuernden) Muskulatur.

Während das Leiomyosarkom in ca. 1 von 100 Fällen eines bösartigen (malignen) Geschwulst der Gebärmutter vorliegt, kann der Tumor sich an nahezu jeder Körperstelle mit glatter Muskulatur bilden. Nach Bösartigkeit eines Leiomyosarkoms können verschiedene Formen der Gewebsneubildung (des Tumors) unterschieden werden - so zählt beispielsweise das low-grade Leiomyosarkom zu den vergleichsweise geringer gefährlichen Ausbildungen.

Meist tritt das Leiomyosarkom erst nach dem 30. Lebensjahr auf. Am häufigsten sind Personen während des 6. Lebensjahrzehnts von dem bösartigen Tumor betroffen.

Mit einem Leiomyosarkom einhergehende Symptome sind meist wenig spezifisch - in der Gebärmutter führt das Sarkom häufig zu einer schnellen Organvergrößerung und auftretenden Blutungen.

Ursachen

Hinsichtlich der konkreten Ursachen eines Leiomyosarkoms bestehen in der Medizin gegenwärtig noch verschiedene Unklarheiten.

Anders als in früheren medizinischen Studien vermutet, entsteht das Leiomyosarkom nach aktuellen Erkenntnissen nicht als Entartung des Leiomyoms (eines gutartigen Tumors der glatten Muskulatur). Risikofaktoren, die die Entstehung eines sogenannten Endometriumkarzinoms (ein bösartiger Tumor der Gebärmutter) begünstigen, können für das Leiomyosarkom weitgehend ausgeschlossen werden - entsprechende Faktoren umfassen beispielsweise Übergewicht, Diabetes mellitus, Hypertonie (Bluthochdruck) und Kinderlosigkeit.

Da das Leiomyosarkom gehäuft bei Patienten auftritt, die sich im 6. Lebensjahrzehnt befinden, spielen bei der Tumorentstehung vermutlich Körperprozesse eine Rolle, die verstärkt innerhalb dieser Lebensspanne stattfinden.

Symptome, Beschwerden & Anzeichen

Die Beschwerden bei einem Leiomyosarkom sind in den meisten Fällen relativ eindeutig und deuten daher auch direkt auf die Erkrankung hin. Aus diesem Grund ist dabei auch eine frühzeitige Erkennung und Behandlung dieser Krankheit möglich. Die Betroffenen leiden dabei an der Ausbildung von Geschwülsten, die vor allem im Bereich des Bauches auftreten.

Dabei vergrößert sich der Bauch enorm und es kommt zu starken Bauchschmerzen. In vielen Fällen wird durch das Leiomyosarkom auch die Leber des Patienten geschädigt, sodass es zu starken Leberschmerzen oder zu einer Gelbsucht kommt. Die Patienten weisen dabei auch Nierenerkrankungen auf und können an diesen im schlimmsten Fall versterben. Häufig schwellen dabei auch die Beine an, sodass es zu Einschränkungen in der Bewegung und damit im Alltag des Betroffenen kommt.

Die Lebenserwartung des Patienten wird durch das Leiomyosarkom deutlich verringern und eingeschränkt. Sollten sich Metastasen bilden, so kann Krebs an anderen Regionen des Körpers entstehen und den Körper abschwächen. Die Beschwerden und Symptome hängen dabei stark von der betroffenen Region ab. Nicht selten führt die Erkrankung auch zu psychischen Beschwerden oder Verstimmungen, sodass viele Patienten auch an Depressionen erkranken.

Diagnose & Verlauf

Wegen seiner vergleichsweise unspezifischen Symptomatik wird ein Leiomyosarkom häufig erst zufällig diagnostiziert. Nicht immer ist das Gewebe des bösartigen Tumors im Labor unmittelbar von dem des gutartigen Leiomyoms zu unterscheiden.

Charakteristischerweise zeigt das Leiomyosarkom unter mikroskopischer Betrachtung aber etwa eine hohe Vielgestaltigkeit von Zellen und eine charakteristisch gesteigerte Zellteilungsrate. Ein Leiomyosarkom der Gebärmutter zeigt im Schnitt eine vergleichsweise schlechte Prognose. Dabei ist der Erkrankungsverlauf allerdings von Faktoren wie der Ausprägung eines Tumors und dem Vorliegen von Metastasen (eine Streuung bösartiger Tumorzellen) abhängig.

Ein Leiomyosarkom, das einen Durchmesser von weniger als 5 Zentimetern aufweist, nimmt meist einen günstigeren Verlauf als größere Tumore. Einen ebenfalls relativ günstigen Krankheitsverlauf mit langsamerem Erkrankungsfortschreiten zeigt in der Regel das low-grade Leiomyosarkom.

Komplikationen

Die Betroffenen leiden dabei an einer vergrößerten Leber und an Schmerzen im Bauch. Weiterhin tritt auch eine Gelbsucht auf und die Patienten können an Beschwerden an den Nieren leiden. Im schlimmsten Falle kommt es dabei zu einer Niereninsuffizienz, bei welcher der Betroffene auf eine Dialyse oder auf eine Spenderniere angewiesen ist, um nicht zu versterben. Auch die Beine können durch das Leiomyosarkom angeschwollen sein und schmerzen.

Bei der Behandlung wird der Tumor entfernt. Dabei treten in der Regel keine Komplikationen auf. Bei der Chemotherapie kann es allerdings zu verschiedenen Nebenwirkungen kommen, die die Lebensqualität verringern können. In einigen Fällen wird allerdings die Lebenserwartung des Patienten durch das Leiomyosarkom verringert, wenn es nicht zu einem positiven Krankheitsverlauf kommt.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Wenn eine Vergrößerung des Bauchraums oder ein anderes Anzeichen einer ernsten Erkrankung bemerkt wird, muss ein Arzt konsultiert werden. Die Beschwerden deuten darauf hin, dass sich ein Leiomyosarkom gebildet hat. Sollten sich Nierenerkrankungen oder Schwellungen an den Beinen bemerkbar machen, ist das Leiden womöglich schon fortgeschritten. Spätestens dann muss der Hausarzt oder ein Dermatologe hinzugezogen werden, der die Beschwerden abklären und gegebenenfalls eine Behandlung vorschlagen kann.

Wenn sich bereits Metastasen gebildet haben, muss sofort die Behandlung eingeleitet werden. Die betroffene Person muss sich umgehend in die nächste Arztpraxis begeben und typische Beschwerden wie Hautknoten, Bluthusten oder Magenkrämpfe abklären lassen. Sollten sich begleitend zu dem Tumor psychische Probleme entwickelt haben, muss außerdem ein Therapeut eingeschaltet werden. Ein Leiomyosarkom ist eine schwere Erkrankung, das immer von einem Arzt untersucht und behandelt werden muss. Personen, die an Bluthochdruck oder einem Diabetes mellitus leiden, sind besonders anfällig. Ebenso Menschen mit Übergewicht und kinderlose Frauen. Wer zu diesen Risikogruppen gehört, konferiert bei erwähnten Krankheitszeichen am besten umgehend mit einem Arzt.

Behandlung & Therapie

Um ein Leiomyosarkom erfolgreich zu behandeln, bedarf es meist einer chirurgischen Entfernung des Tumors. Bedingt ist diese Notwendigkeit durch die Tatsache, dass die bösartige Gewebeneubildung in den häufigsten Fällen nicht in gewünschtem Maß auf konservative (nichtoperative) Behandlungsmethoden wie Strahlen- oder Chemotherapie anspricht.

Da es sich beim Leiomyosarkom allerdings um eine relativ seltene Tumorform handelt, die darüber hinaus viele verschiedene Gestalten annehmen kann, orientieren sich notwendige Therapieschritte meist am Einzelfall. Hat ein Leiomyosarkom bereits Metastasen in benachbartem Gewebe gebildet, so bedürfen auch diese bei medizinischer Möglichkeit einer operativen Entfernung.

Von Metastasen eines Leiomyosarkoms der Gebärmutter sind nicht selten die Eierstöcke einer Frau betroffen. Ist dies der Fall, so raten Mediziner in Abhängigkeit vom individuellen Erkrankungsbild nicht selten zu einer vollständigen Eierstockentfernung. Mithilfe eines solchen Eingriffes kann das Risiko gesenkt werden, dass Metastasenanteile in den Eierstöcken verbleiben.

Sind bei vorliegendem Leiomyosarkom Lymphknoten von einer Metastasierung betroffen, so hat eine Lymphknotenentfernung (im Gegensatz zur Entnahme befallener Eierstöcke) bisher meist nicht zum Heilungserfolg beigetragen - daher wird von einem entsprechenden Eingriff in der Regel abgesehen.

Aussicht & Prognose

Die Prognose bei dem Leiomyosarkom richtet sich nach dem Stadium der Diagnosestellung, dem Therapiebeginn sowie dem allgemein Gesundheitszustand des Betroffenen. Unbehandelt kommt es zu einer Ausbreitung der Krebszellen im Organismus und zu einem Wachstum des Tumors. Letztlich droht dem Betroffenen das vorzeitige Ableben.

Je fortgeschrittener die Erkrankung ist, desto schlechter wird die Prognosestellung ausfallen. Haben sich im Körper bereits Metastasen gebildet, verringert sich die Aussicht auf eine Genesung erheblich. Eine Krebstherapie wird benötigt, die mit zahlreichen Nebenwirkungen und Risiken verbunden ist. Aufgrund der Vielzahl an Beschwerden, der Beeinträchtigung der Lebensqualität und des Krankheitsverlaufs stellen sich häufig Folgeerkrankungen ein. Die emotionale Belastung ist für viele nicht zu bewältigen und daher sind die Risiken für psychische Erkrankungen erhöht.

Kann bei einem operativen Eingriff der Tumor vollständig entfernt werden, verbessern sich die weiteren Aussichten. In einer anschließenden Chemotherapie soll die neue Bildung der Krebszellen verhindert werden. Treten keine weiteren Komplikationen auf, ist eine Genesung möglich. Trotz einer erreichten Heilung kann im Verlauf des Lebens eine neue Bildung des Tumors stattfinden. Bei den meisten Patienten für die Wiederkehr der Beschwerden zu einer Verschlechterung der Prognose. Häufig ist das körpereigene Immunsystem aufgrund der Vorerfahrungen derart geschwächt, dass eine erneute Heilung erschwert wird.

Vorbeugung

Da die genauen Entstehungsursachen eines Leiomyosarkoms gegenwärtig weitgehend unbekannt sind, ist es kaum möglich, der Erkrankung vorzubeugen. Regelmäßige ärztliche Kontrolluntersuchungen können allerdings dazu beitragen, ein Leiomyosarkom frühzeitig zu diagnostizieren.

Auch frühe Arztbesuche bei ungewöhnlichen Symptomen wie beispielsweise zyklusunabhängigen Blutungen der Gebärmutter oder auftretenden Blutungen trotz bereits vollendeter Menopause (das alters- bzw. entwicklungsbedingte Ausbleiben der Regelblutung) dienen dem zeitigen Entdecken eines möglichen Leiomyosarkoms – auf diese Weise kann ein weiteres Tumorwachstum mithilfe entsprechender Behandlungsschritte verhindert werden.

Nachsorge

In den meisten Fällen sind die Möglichkeiten einer Nachsorge bei einem Leiomyosarkom deutlich eingeschränkt. Dabei ist in erster Linie eine frühzeitige Erkennung der Krankheit wichtig, damit keine weiteren Komplikationen und Beschwerden auftreten können. Eine Selbstheilung kann beim Leiomyosarkom in der Regel ebenfalls nicht eintreten, sodass der Betroffene schon bei den ersten Symptomen und Anzeichen der Krankheit einen Arzt aufsuchen sollte.

Im schlimmsten Fall breitet sich der Tumor dabei im ganzen Körper aus und führt schließlich zum Tod des Betroffenen. Die meisten Betroffenen sind dabei auf einen operativen Eingriff angewiesen, bei welchem der Tumor entfernt wird. Hierbei sollte sich der Betroffene nach dem Eingriff auf jeden Fall schonen und ausruhen. Von körperlichen Anstrengungen oder anderen stressigen Tätigkeiten ist dabei abzusehen, um den Körper keinen unnötigen Belastungen auszusetzen.

Weiterhin sind auch nach einer erfolgreichen Entfernung des Leiomyosarkoms regelmäßige Kontrollen und Untersuchungen durch einen Arzt notwendig, damit andere Tumore früh erkannt und entfernt werden können. Viele Betroffene sind aufgrund der Krankheit in ihrem Alltag auf die Unterstützung durch die eigene Familie angewiesen. Eventuell verringert das Leiomyosarkom auch die Lebenserwartung des Betroffenen, wobei der weitere Verlauf stark vom Zeitpunkt der Diagnose abhängig ist.

Das können Sie selbst tun

Die Möglichkeiten zur Selbsthilfe sind bei einem Leiomyosarkom sehr stark eingeschränkt. Hierbei steht vor allem die frühzeitige Entdeckung und Behandlung des Tumors im Vordergrund, da dadurch eine Metastasierung vermieden werden kann.

Im Falle einer Chemotherapie benötigen die Patienten viel Unterstützung in ihrem Alltag. Die Unterstützung sollte dabei nicht nur auf physischer, sondern auch auf psychischen Ebene stattfinden. Hierbei können sich Gespräche mit vertrauten oder engen Personen positiv auf mögliche psychische Beschwerden oder Depressionen auswirken. Bei Kindern sollte immer eine vollständige Aufklärung über die Erkrankung erfolgen, um psychische Störungen zu vermeiden. Weiterhin müssen die Betroffenen in ihrem Alltag immer unterstützt werden, um unnötige Belastungen des Körpers zu vermeiden. Vor allem die Hilfe durch Freunde oder Angehörige wirkt sich dabei immer positiv auf den Gesundheitszustand des Patienten aus.

Neben der Chemotherapie sind einige Betroffene auch auf eine Bestrahlung oder auf operative Eingriffe angewiesen, um den Tumor zu entfernen. Nicht immer kommt es dabei zu einer vollständigen Heilung. Häufig kann sich auch der Kontakt zu anderen betroffenen Patienten gut auf den Verlauf der Erkrankung und auf die Lebensqualität des Patienten auswirken.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2016

- Preiß, J. et al.(Hrsg.): Taschenbuch Onkologie. Zuckschwerdt, München 2014

- Sauer, R.: Strahlentherapie und Onkologie. Urban & Fischer, München 2009