Schädelkalotte

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 28. November 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Schädelkalotte

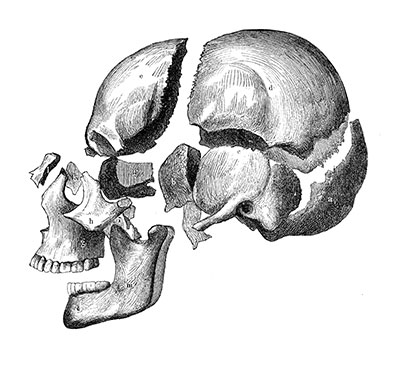

Die Schädelkalotte, auf Latein Calvaria, ist das knochige Dach des Schädels und besteht aus platten, abgeflachten Knochen (Ossa Plana). Er ist zudem Teil des Neurocraniums, dem Schädel, und zugleich der Knochen, welcher das Gehirn umfasst.

Die flachen Knochen sind verbunden durch sogenannte Suturen: Diese sind Nahtstellen zwischen zwei Knochen, die aus Bindegewebe bestehen. Da Suturen unechte Gelenke sind, wachsen sie bei Zunahme des Lebensalters zu verknöcherten Synostosen zusammen; Synostosen sind die Verschmelzung von Knochen, die einst durch Bindegewebe miteinander verbunden waren.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist die Schädelkalotte?

© acrogame – stock.adobe.com

Die Schädelkalotte dient zum Schutz des Gehirns sowie der Sinnesorgane und verhindert somit Beschädigungen des Gehirns durch äußere Einwirkungen. Sie stellt eine stabile, aber leichte Struktur dar, die sich aus mehreren platten Knochen (Ossa plana) zusammensetzt, darunter das Stirnbein (Os frontale), die Scheitelbeine (Ossa parietalia) und das Hinterhauptsbein (Os occipitale). Ihre gewölbte Form erinnert an einen natürlichen Helm, der sowohl Stabilität als auch einen gewissen Stoßschutz bietet. Diese Form trägt dazu bei, dass auftreffende Kräfte besser verteilt und absorbiert werden, wodurch das darunterliegende Gehirngewebe geschützt wird.

Zusätzlich ist die Schädelkalotte anatomisch so gestaltet, dass sie dem Gehirn ausreichend Platz bietet und gleichzeitig eine Verbindung zu den Sinnesorganen wie Augen, Ohren und Nasenstrukturen ermöglicht. Sie ist auch eine wichtige Basis für die Anhaftung von Muskeln, die Kopf- und Gesichtshaltungen beeinflussen.

Die Kalotte besteht aus einer äußeren und inneren kompakten Knochenschicht, die durch eine schwammartige Schicht (Diploë) getrennt sind. Diese Struktur trägt nicht nur zur Stabilität bei, sondern sorgt auch dafür, dass der Schädel relativ leicht bleibt. Zusammen mit den Nähten (Suturen), die die Schädelknochen flexibel verbinden, spielt die Schädelkalotte eine entscheidende Rolle in der biomechanischen Funktion des Schädels.

Anatomie & Aufbau

Die Calvaria wird in vier folgende Knochen eingeteilt:

- Stirnbein (Os frontale),

- zwei Scheitelbeine (Os parietale, Pl. Ossa parietalia),

- sowie Hinterhauptbein (Os occipitale).

Diese Knochen sind durch die Suturen, die bindegewebigen Nahtstellen zwischen Knochen, miteinander verbunden.

Die Os frontale kann als ein Teil des Gesichtsschädels gesehen werden, sie bildet das vordere Schädeldach und somit die obere Wand der Schädelhöhle. Auch die zwei Teile des Stirnbeins werden durch eine Knochennaht miteinander verbunden. Das Stirnbein wird in die drei Abschnitte, die Stirnbeinschuppe (Squama frontalis), der Pars orbitalis, welcher das Orbitadach bildet, und der Pharynx (griechisch für „Schlund“), unterteilt.

Die Stirnbeinschuppe ist der größte Teil des Stirnbeins, sie bildet den Stirnbereich und liegt oberhalb der Orbit (Augenhöhlen). Sie enthält die sogenannten Stirnhöhlen, die mit Luft gefüllt sind. Sie sind paarig angelegt und mit Schleimhaut ausgelegt. Die Stirnhöhlen sind durch eine Scheidewand voneinander getrennt und münden im mittleren Nasengang. Zudem wird der Squama frontalis in eine innere sowie eine äußere Fläche eingeteilt.

Die äußere Fläche des Squama Frontalis (Stirnbeinschuppe) ist gewölbt und zeigt normalerweise eine vordere Sutur, die zwei Vorderknochen miteinander verbindet. Auf beiden Vorderknochen, im mittleren Bereich situiert, befinden sich jeweils die Tuber frontale. Diese sehen meistens asymmetrisch und bei jedem unterschiedlich aus; besonders häufig findet man sie in Schädeln von jungen Menschen.

Unter den Tuber frontale am unteren Teil des Stirnbeins befinden sich die Augenbrauenbögen, die durch die sogenannte Glabella, die Hautregion zwischen den Augenbrauen, miteinander verbunden sind.

Der Teil des Pars orbitalis besteht aus zwei dünnen, dreieckförmigen Platten, die Orbitalplatten; diese bilden gemeinsam eine Wölbung zwischen den Orbitalen.

Die Ossa parietalia bilden einen zentralen Teil der Schädelkalotte und liegen unterhalb des Scheitels. Sie befinden sich zu beiden Seiten des Schädels und formen große Teile der Schädelkalotte sowie die Seitenwand der verknöcherten Hirnkapsel. Sie sind auf der Innenseite nach innen gewölbt (konkav) und auf der Außenseite nach außen gewölbt (konvex). Auf der Innenseite der Scheitelbeine verlaufen Furchen der Arterien, die aufgrund von arteriellem Druck die Knochen verdrängen.

Die Teile des Scheitelbeins werden durch drei Suturen miteinander verbunden: Die Sutura sagittalis verbindet das linke und das rechte Scheitelbein, die Sutura coronalis verbindet das Scheitelbein zum vorderen Stirnbein und die Sutura lambdoidea verbindet es mit dem Hinterhauptbein. Für Gefäße befinden sich in den Knochen kleine Löcher, sogenannte Foramina parietalia, durch die unter anderem die Emissarvenen durchlaufen.

Das Hinterhauptbein, bzw. Os occipitale, ist der dritte Teil der Schädelkalotte und nahe dem Halsübergang gelegen, es bildet damit den hinteren Abschluss der Schädelhöhle. Auch im Os occipitale befindet sich eine Öffnung für den den zwölften Hirnnerv (Canalis nervi hypoglossi), einer der Nerven, die direkt aus Nervenansammlungen des Gehirns entspringen. Gegliedert wird das Hinterhauptbein in drei Teile:

- Bodenteil, der zur hinteren Schädelbasis gehört,

- Seitenteil,

- Hinterhauptschuppe, die Hinterseite.

Funktion & Aufgaben

Als Teil des gesamten Schädels ist die Schädekalotte verantwortlich für den Schutz des Gehirns sowie Blutgefäße, Lymphgefäße und Nerven. Des Weiteren befinden sich mehrere Öffnungen im Schädeldach für Hirnnerven und Venen. Außerdem gibt die Schädelkalotte dem Kopf ihre runde Form.

Krankheiten

Die bekannteste Beeinträchtigung des Schädeldachs ist die Schädelkalottenfraktur: Dies ist ein mehrfscher Bruch des Schädeldachs und kann durch eine Hirn-, bzw. Weichteilschwellung entstehen.

Mit einem Bruch können außerdem Hirnnerven, Venen und andere Gefäße beschädigt werden. Symptome für eine Kalottenfraktur können variieren, aber sind beispielsweise Blutergüsse unter den Augen, Schwellung der Augenlieder oder Störung des Geruchssinns. Eine weitere Krankheit, die aufgrund des Knochens einhergehen kann, sind Knochenmetastasen, welche Tochtergeschwüre sind und sich durch einen räumlich abgetrennten Tumor entwickelten. Anzeichen für eine Metastase sind Knochenschmerzen, insbesondere im Nacken im Falle einer Kalottenmetastase.

10 Dinge, die Sie über die Schädelkalotte wissen sollten

1. Was ist die Schädelkalotte und welche Funktion erfüllt sie?

Die Schädelkalotte ist der obere, kuppelförmige Teil des Schädels, der aus mehreren Knochen besteht. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Gehirn vor Verletzungen zu schützen und eine stabile Struktur für die Kopfhaut zu bieten.

2. Welche Knochen bilden die Schädelkalotte?

Die Schädelkalotte wird aus dem Stirnbein (Os frontale), den beiden Scheitelbeinen (Ossa parietalia), dem Hinterhauptsbein (Os occipitale) und Teilen des Schläfenbeins (Os temporale) gebildet.

3. Kann die Schädelkalotte bei Erwachsenen wachsen oder sich verändern?

Nein, bei Erwachsenen ist das Wachstum der Schädelkalotte abgeschlossen. Jedoch können Krankheiten wie Akromegalie oder Verletzungen Veränderungen hervorrufen.

4. Wie schützt die Schädelkalotte das Gehirn vor Verletzungen?

Die Kalotte besteht aus einer doppelten Schicht (äußere kompakte Knochenschicht und innere schwammartige Diploë), die Stöße absorbieren und das Gehirn schützen.

5. Was ist ein Schädelbruch, und wie wirkt er sich auf die Schädelkalotte aus?

Ein Schädelbruch ist eine Fraktur der Schädelkalotte. Abhängig von der Stelle und Tiefe kann er das Gehirn gefährden, insbesondere durch Blutungen oder Schädigung der Hirnhäute.

6. Kann eine Infektion wie eine Osteomyelitis die Schädelkalotte betreffen?

Ja, eine Osteomyelitis, also eine Knocheninfektion, kann die Schädelkalotte befallen. Sie entsteht oft durch Verletzungen oder Infektionen in der Nähe des Schädels.

7. Welche Rolle spielt die Schädelkalotte bei der Geburt?

Bei Neugeborenen sind die Schädelnähte der Kalotte nicht vollständig verknöchert, was Flexibilität für den Geburtsvorgang ermöglicht. Diese Bereiche, die als Fontanellen bezeichnet werden, verknöchern später.

8. Was ist eine Kraniotomie, und warum wird die Schädelkalotte dabei geöffnet?

Eine Kraniotomie ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem ein Teil der Schädelkalotte entfernt wird, um das Gehirn zu behandeln, etwa bei Tumoren, Blutungen oder Schädel-Hirn-Traumata.

9. Kann ein Vitamin-D-Mangel die Schädelkalotte beeinflussen?

Ja, ein Vitamin-D-Mangel kann zu Knochenerkrankungen wie Rachitis führen, was die Schädelkalotte weicher machen und ihre Stabilität verringern kann.

10. Was sollte man tun, um die Gesundheit der Schädelkalotte zu erhalten?

Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Kalzium und Vitamin D, Schutz vor Kopfverletzungen durch Helme oder Vorsicht bei Aktivitäten und eine regelmäßige Gesundheitskontrolle tragen zur Erhaltung der Schädelgesundheit bei.

10 Tipps für eine gesunde Schädelkalotte

1. Trage immer einen Helm bei risikoreichen Aktivitäten.

Ob beim Fahrradfahren, Skaten oder Arbeiten auf einer Baustelle – ein Helm schützt die Schädelkalotte vor schweren Verletzungen und dämpft den Aufprall bei Stürzen oder Kollisionen.

2. Ernähre dich kalziumreich.

Kalzium ist essenziell für starke Knochen, einschließlich der Schädelkalotte. Lebensmittel wie Milchprodukte, grüne Blattgemüse und angereicherte Pflanzendrinks helfen, die Knochengesundheit zu fördern.

3. Achte auf eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr.

Vitamin D unterstützt die Kalziumaufnahme und sorgt für stabile Knochenstrukturen. Regelmäßiger Aufenthalt in der Sonne und Vitamin-D-reiche Lebensmittel wie Fisch oder angereicherte Produkte sind wichtig.

4. Vermeide Rauchen.

Rauchen beeinträchtigt die Knochengesundheit, da es die Durchblutung verringert und den Knochenstoffwechsel stört. Das Risiko für Frakturen der Schädelkalotte und andere Knochenschäden steigt dadurch.

5. Schütze dich vor Stürzen.

Insbesondere im Alter sind Stürze eine häufige Ursache für Schädelverletzungen. Sorge für sichere Wohnverhältnisse, indem du Stolperfallen beseitigst und rutschfeste Matten verwendest.

6. Trainiere regelmäßig.

Körperliche Aktivität, insbesondere Übungen mit moderater Belastung wie Laufen oder Tanzen, stärkt die Knochenstruktur, einschließlich der Schädelkalotte, durch den Erhalt der Knochendichte.

7. Vermeide Alkohol in übermäßigem Maße.

Übermäßiger Alkoholkonsum beeinträchtigt die Kalziumaufnahme und schwächt die Knochendichte. Ein mäßiger Konsum oder ein Verzicht wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Schädelkalotte aus.

8. Reagiere sofort auf Kopfverletzungen.

Jede Kopfverletzung sollte ernst genommen werden. Wenn du eine Kopfverletzung erleidest, auch wenn sie zunächst harmlos erscheint, suche medizinische Hilfe auf, um eventuelle Schäden an der Schädelkalotte oder dem Gehirn auszuschließen.

9. Vermeide übermäßige Belastung der Schädelkalotte.

Vermeide Aktivitäten, die wiederholt Druck oder Schläge auf den Kopf ausüben, da dies im Laufe der Zeit Mikroschäden an der Schädelkalotte verursachen kann.

10. Regelmäßige Check-ups wahrnehmen.

Lasse deine allgemeine Gesundheit regelmäßig kontrollieren, einschließlich Tests auf Knochendichte, insbesondere wenn Risikofaktoren wie Osteoporose in deiner Familie liegen oder du dich häufig müde und schwach fühlst.

Die Rolle der Schädelkalotte bei Migräne

Migräne ist eine neurologische Erkrankung, die Millionen von Menschen betrifft und oft mit intensiven Kopfschmerzen einhergeht. Interessanterweise spielt die Schädelkalotte eine indirekte, aber bedeutende Rolle bei der Entstehung und Wahrnehmung von Migränesymptomen. Dies liegt an der engen Verbindung zwischen den Strukturen des Schädels, der Hirnhäute und der Nerven.

Die Schädelkalotte umschließt das Gehirn und bietet Schutz, doch ihre inneren Schichten – insbesondere die Knochenhaut und die darunterliegenden Blutgefäße – können bei Migräne eine Rolle spielen. Migräneattacken gehen oft mit einer Veränderung des Blutflusses in den Blutgefäßen der Kalotte und des Gehirns einher. Eine Überaktivität des Trigeminusnervs, der den Schädel und Teile des Gesichts versorgt, führt zu einer Freisetzung von entzündlichen Substanzen. Diese können die Gefäße in der Nähe der Schädelkalotte erweitern oder reizen, was zu den typischen pochenden Schmerzen bei Migräne beiträgt.

Darüber hinaus können Verspannungen in den umliegenden Muskeln, wie den Schläfen- oder Nackenmuskeln, indirekt Druck auf die Schädelkalotte ausüben. Solche Verspannungen entstehen häufig durch Stress, Fehlhaltungen oder Schlafmangel, was wiederum Migräne auslösen oder verstärken kann.

Spannend ist auch die Verbindung zur Schädelbasis, die ebenfalls Teil der Schädelkalotte ist. Fehlstellungen oder Dysbalancen in diesem Bereich, etwa durch Verletzungen oder chronische Fehlhaltungen, können die Nervenbahnen reizen und Migräneanfälle fördern.

Aus gesundheitlicher Sicht lohnt es sich, präventiv an der Entlastung dieser Strukturen zu arbeiten. Dazu gehören Entspannungsübungen für die Nacken- und Schultermuskulatur, ein ergonomischer Arbeitsplatz und eine regelmäßige Kontrolle von Haltung und Bewegungsmustern. In akuten Fällen können Physiotherapie oder Osteopathie helfen, Spannungen in der Schädelbasis zu lösen.

Die Schädelkalotte mag ein starrer Schutz für das Gehirn sein, doch ihr Zusammenhang mit Migräne zeigt, wie eng die Gesundheit von Knochen, Nerven und Muskeln miteinander verknüpft ist. Ein besseres Verständnis dieser Wechselwirkungen kann langfristig helfen, Migräne effektiver zu behandeln und vorzubeugen.

Schädelkalotte und ihre Rolle bei Traumata

Die Schädelkalotte ist eine zentrale Schutzstruktur des menschlichen Körpers und schützt das Gehirn vor äußeren Einwirkungen. Doch bei Kopfverletzungen, insbesondere Schädeltraumata, spielt die Kalotte eine kritische Rolle – sowohl als Schutzschild als auch als potenzieller Schwachpunkt. Schädelverletzungen können von einfachen Prellungen bis zu lebensbedrohlichen Frakturen reichen und haben oft weitreichende gesundheitliche Folgen.

Ein Schlag oder Sturz auf den Kopf kann zu einer Fraktur der Schädelkalotte führen. Diese kann unterschiedlich schwer ausfallen: von einer linearen Fraktur, bei der der Knochen nur minimal beschädigt ist, bis zu komplexeren Frakturen, die Hirngewebe verletzen können. Besonders gefährlich sind sogenannte Schädelbasisfrakturen, da sie Blutgefäße und Nerven in der Nähe der Schädelbasis betreffen und lebenswichtige Funktionen beeinträchtigen können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die potenzielle Schwellung des Gehirns nach einem Schädeltrauma. Die Schädelkalotte bietet zwar Schutz, schränkt aber den Raum für das Gehirn ein. Wenn es nach einer Verletzung anschwillt, kann der Druck im Schädel (intrakranieller Druck) gefährlich ansteigen. Dieser Druck kann zu einer Hirnschädigung oder sogar zum Tod führen, wenn er nicht rechtzeitig behandelt wird. Ärzte setzen in solchen Fällen manchmal auf eine Kraniotomie, bei der ein Teil der Schädelkalotte entfernt wird, um den Druck zu verringern.

Interessant ist auch, wie die Schädelkalotte nach einem Trauma heilen kann. Die Knochen des Schädels verfügen über eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Selbstreparatur, insbesondere bei Kindern, deren Knochen noch flexibler und regenerationsfähiger sind. Bei Erwachsenen ist die Heilung langsamer und hängt von Faktoren wie Ernährung, allgemeiner Gesundheit und möglichen Begleiterkrankungen ab.

Zur Prävention von Schädeltraumata ist das Tragen von Schutzhelmen bei gefährlichen Aktivitäten entscheidend. Im Alltag können Maßnahmen wie das Vermeiden von Stürzen, die Sicherung von Stolperfallen und das Bewusstsein für die eigene Umgebung helfen, Kopfverletzungen vorzubeugen.

Die Schädelkalotte ist zwar robust, aber auch anfällig für Schäden. Ein besseres Verständnis der Risiken und präventiven Maßnahmen kann Leben retten und langfristige gesundheitliche Folgen minimieren.

Quellen

- Grillparzer, M.: Körperwissen. Gräfe und Unzer, München 2007

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Klinke, R., Silbernagl, S.: Lehrbuch der Physiologie. Thieme, Stuttgart 2005