Nierenkrebs

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 5. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Nierenkrebs

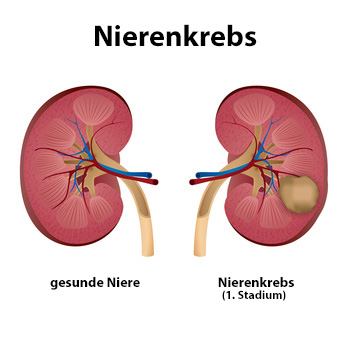

Nierenkrebs zählt zu den seltenen Krankheiten. Lediglich zwischen drei bis vier Prozent aller Krebserkrankten leiden unter bösartigen Tumoren an der Niere. Meist tritt der Nierenkrebs in Form eines Hypernephrom bzw. Nierenzellkarzinoms auf.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Nierenkrebs?

Unter der Bezeichnung Nierenkrebs werden alle bösartigen Tumorgewebe zusammengefasst, die die Niere betreffen. Bei erwachsenen Patienten stellt sich der Nierenkrebs meist in Form von Nierenzellkarzinomen dar. In seltenen Fällen treten Wilms-Tumore, Lymphome oder Sarkome in diesem Organ des Körpers auf.

Ferner erkrankt meist nur eine Niere an Krebs, sehr selten leiden beide Organe des Harnsystems an bösartigen Tumoren. Bezüglich der Geschlechterverteilung ist anzumerken, dass mehr Männer als Frauen unter Nierenkrebs leiden. Spürbare körperliche Symptome dieser Krebserkrankung treten meistens erst in einer sehr späten Phase der Krankheit auf.

So klagen die Patienten häufig unter Appetitlosigkeit, Fieber, Müdigkeit und unerklärliche Rückenschmerzen. Daher wird ein Nierenkrebs meist zufällig bei einer Ultraschalluntersuchung am Bauch festgestellt, die der Arzt am Patienten aus einem anderen Grund vorgenommen hat.

Ursachen

Dazu gehören ein starker Nikotingenuss, einige Schmerzmittel, chronische Erkrankungen der Nieren, starkes Übergewicht und ein häufiger Kontakt mit gewissen Risikostoffen wie unter anderem Asbest, einige chemische Reinigungsstoffe und Treibstoff.

Des Weiteren scheinen genetische Dispositionen eine Bedeutung zu besitzen. So wird geschätzt, dass circa ein Prozent aller Fälle von Nierenkrebs auf mutierte Gene zurückgehen.

Wahrscheinlich fehlen dem veränderten Erbgut gewisse Stoffe, die eine Entwicklung von Krebs hemmen. Durch diese Anomalität kann sich der Körper schlechter gegen Tumore wehren, so dass Krebserkrankungen leichter entstehen können. Unter anderem kann sich so Nierenkrebs entwickeln.

Typische Symptome & Anzeichen

Nierenkrebs kann über Wochen, Monate oder sogar Jahre symptomfrei verlaufen. Die ersten Symptome, die auf eine ernste Erkrankung hindeuten, sind stärker werdende Schmerzen im Bereich von Flanke oder Rücken.

Der Urin kann rötlich bis braun verfärbt sein, außerdem kann es zu Harnverhalt und gelegentlich auch zu Inkontinenz kommen. Begleitend dazu treten Allgemeinsymptome wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie eine allgemeine Abnahme der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit auf. Außerdem kommt es zu Fieber und nächtlichem Schwitzen.

Bedingt durch die gestörte Verdauung und das anhaltende Krankheitsgefühl stellt sich auch eine Appetitlosigkeit ein. Dann verliert der Patient an Gewicht und erleidet verschiedene Mangelerscheinungen, zum Beispiel Mattigkeit, Schwindel und Gereiztheit. Schließlich bildet sich eine tastbare Geschwulst im Bauchraum. Bei Männern kann es zu einer Varikozele der Hodenkrampfader kommen.

Wenn der Krebs auf umliegende Regionen übergreift, treten weitere Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Bewegungsstörungen auf. Schließlich führt der Befall dazu, dass der Patient nicht mehr vernünftig essen kann und schließlich bettlägerig wird. Bei einem negativen Verlauf führt Nierenkrebs zum Tod des Patienten. Können die Karzinome vollständig entfernt werden, erholt sich das Organ normalerweise vollständig.

Diagnose & Verlauf

Zur Diagnose von Nierenkrebs ist der Einsatz von bildgebenden Verfahren entscheidend. Eine physische Untersuchung, Blutuntersuchungen sowie Analysen des Urins führen zu keinem sicheren Befund. Aus diesem Grund werden Ultraschalluntersuchungen, Magnetresonanztomographie und Computertomographie herangezogen. Diese Verfahren besitzen die Möglichkeit, eine Unterscheidung zwischen Tumoren und anderen Nierenerkrankungen zu treffen.

Zudem kann eine Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel Aufschluss über eine mögliche Krebserkrankung an der Niere geben. Da es beim Nierenkrebs zu lebensbedrohlichen Komplikationen kommen kann, ist eine rechtzeitige Erkennung und Behandlung wichtig. So bestehen im frühen Stadium die Heilungschancen bei bis zu 90 Prozent. Hat der Krebs sich jedoch bereits auf andere Organe mit Metastasen ausgebreitet, sinken die Überlebungschancen bei einer Erkrankung an Nierenkrebs je nach Art des Befalls teilweise drastisch.

Komplikationen

Dadurch drohen wiederum lebensgefährliche Komplikationen. Dazu gehören Blutgerinnsel, die Blutgefäße verstopfen oder eine Entzündung der Lungen (Pneumonie). Als besonders gefährlich gelten Blutgerinnsel in Herz, Gehirn und Lunge. Um solcherlei Folgeerscheinungen entgegenzuwirken, ist eine rasche Behandlung des Nierenkarzinoms überaus wichtig. In den meisten Fällen findet ein chirurgischer Eingriff statt.

Bei größeren Nierentumoren sind Behinderungen des Harnabflusses aus dem Körper möglich. Dies hat wiederum einen Anstau des Urins zur Folge. Bemerkbar macht sich der Urinstau durch Schmerzen und Infektionen. Schlimmstenfalls kommt es zu einem Organversagen.

Komplikationen können bei Nierenkrebs auch bei operativen Therapien auftreten. So besteht das Risiko, dass angrenzende Organe oder Körperstrukturen aufgrund des Eingriffs Schaden erleiden. Mitunter kommt dies im Darm vor. Dabei drohen lebensgefährliche Auswirkungen wie eine Peritonitis (Bauchfellentzündung). Werden Gefäße in Mitleidenschaft gezogen, kann dies Blutungen, Nachblutungen oder Hämatome (Blutergüsse) auslösen. Werden Nerven verletzt, sind wiederum Taubheitsgefühle oder Lähmungen möglich.

Wann sollte man zum Arzt gehen?

Nierenkrebs ist eine ernste Erkrankung, die ohne Behandlung erst die Nieren empfindlich schädigt, sich dann auf weitere Organe ausdehnt und tödlich endet. Je früher sich der Patient mit dem Verdacht auf Nierenkrebs an einen Arzt wendet, desto schneller kann die Diagnose gesichert und eine dem Schweregrad der Erkrankung angemessene Behandlung in die Wege geleitet werden. Wie bei allen Arten von Krebs ist die Prognose bei Nierenkrebs am besten, je früher er erkannt wird. In den frühen Stadien der Erkrankung ist eine Heilung noch möglich, wenn die Diagnose rechtzeitig gestellt wurde. Späte Stadien sind hingegen schwieriger zu behandeln und zudem besteht das Risiko, dass der Nierenkrebs bereits gestreut hat und somit auch andere Arten von Tumoren behandelt werden müssen.

Die Schwierigkeit bei Nierenkrebs besteht wie bei sehr vielen Tumoren darin, dass sich Symptome oft erst in den fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung zeigen und erste Anzeichen nicht als Hinweise auf Nierenkrebs erkannt werden, wenn überhaupt welche auftreten. Eines der ersten Anzeichen sind kleine Blutbeimengungen im Urin, die keine erkennbare Ursache haben und auch nicht unbedingt mit Schmerzen einhergehen müssen. Da es lange dauern kann, bis der Nierenkrebs weitere charakteristische Symptome wie Druckschmerzen oder tastbare Verhärtungen entwickelt, sollte bereits bei Blut im Urin baldmöglichst ein Arzt zur Abklärung aufgesucht werden.

Behandlung & Therapie

Wird eine Erkrankung an Nierenkrebs diagnostiziert, wird ein operativer Eingriff vorgenommen. Häufig wird bei der Operation die erkrankte Niere entfernt. Nur so kann mit Sicherheit festgestellt werden, dass keine Tumore zurückbleiben.

Da der menschliche Körper über zwei Nieren verfügt, übernimmt die gesunde Niere die Aufgaben der herausgeschnittenen Niere. Wenn sich der Tumor schon auf weitere Organe ausgestreut hat, wird anschließend eine Strahlentherapie empfohlen. Durch diese Therapie werden jegliche Metastasen im Körper vernichtet und somit der Krebs an einem fortsetzenden Wachstum gebremst.

Ferner können durch die Strahlentherapie im Rahmen der Nierenkrebsbehandlung die typischen Knochenschmerzen gelindert werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit zu einer Immuntherapie mit einem Protein, welches das Zellwachstum reguliert. Dadurch wird das Immunsystem aktiviert, um sich gegen die im Körper befindlichen Tumore zu wehren. Die Wirksamkeit dieser Immuntherapie bei einer Erkrankung mit Nierenkrebs ist jedoch fraglich, so dass weitere klinische Studien notwendig sind.

Eine Chemotherapie wird nicht eingesetzt. Der Grund dafür liegt in der fehlenden Wirkung der verwendeten Medikamente im Rahmen einer Chemotherapie gegen Nierenkrebs.

Aussicht & Prognose

Die Prognose bei Nierenkrebs orientiert sich an der Schwere der Krebserkrankung. Ist der Tumor auf die Niere begrenzt, überleben rund 70 Prozent der Patienten fünf oder mehr Jahre. Noch besser sind die Heilungsaussichten bei kleinen Tumoren. Eine Genesung ist in 90 Prozent der Fälle möglich. Wird regelmäßig die Krebsvorsorge in Anspruch genommen, können Tumoren frühzeitig erkannt und behandelt werden. Insbesondere ältere Patienten über 40 sollten die jährlichen Routinekontrollen in Anspruch nehmen. Im Allgemeinen kann Nierenkrebs im Frühstadium gut behandelt werden.

Nierenkrebs im Stadium III oder IV bietet eine schlechte Prognose. Im dritten Stadium liegt die 5-Jahres-Überlebensrate bei lediglich 50 Prozent. Haben sich bereits Metastasen in einem Lymphknoten gebildet, ist die Prognose noch deutlich schlechter. Im Stadium IV liegt die Heilungswahrscheinlichkeit bei fünf bis zehn Prozent. Zudem steigt mit dem Stadium auch die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls. Die Prognose stellt der zuständige Facharzt unter Einbeziehung der Schwere der Erkrankung und der Bereitschaft des Patienten, aggressive Therapiemaßnahmen durchführen zu lassen. Zudem spielen auch soziale und finanzielle Faktoren eine Rolle.

Die Lebensqualität ist bei Nierenkrebs nicht zwingend eingeschränkt. Schmerzmittel und eine umfassende Begleitbehandlung zielen darauf ab, das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern.

Vorbeugung

Bei Nierenkrebs existieren keine spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen. Eine gesunde Lebensweise sowie eine aufmerksame Beobachtung gewisser Körpersignale bieten jedoch einen Schutz gegen Nierenkrebs. So sollte beispielsweise auf fettreiche Nahrung und Rauchen verzichtet werden. Schmerzmittel sollten nur in Ausnahmesituationen eingenommen werden. Bei unerklärlichen Rückenschmerzen oder einem blutigen Urin empfiehlt es sich frühzeitig einen Arzt aufzusuchen, um eine mögliche Erkrankung an Nierenkrebs abzuklären.

Nachsorge

Meist sprechen Arzt und Patient noch vor dem Ende der Ersttherapie über die Nachsorge. Dabei werden der Ort und Rhythmus der Untersuchungen bestimmt. Grundsätzlich finden die Termine im ersten Jahr mindestens quartalsweise statt. Anschließend erweitert sich der Abstand. Nach jahrelanger Beschwerdefreiheit reicht eine jährliche Kontrolle aus.

Ein wichtiges Thema der Nachsorge bildet die Eingliederung in den Alltag. Eine Reha-Maßnahme, bei der Spezialisten aus unterschiedlichen Disziplinen zur Verfügung stehen, erleichtert den Weg ins ursprüngliche Leben. Patienten können dort zum Beispiel auch medikamentös eingestellt werden, um schmerzfrei zu leben.

Im Rahmen der Nachsorge überprüfen Ärzte, ob der Nierenkrebs erneut entstanden ist. Hierbei handelt es sich um eine nicht unwahrscheinliche Folge. Durch eine Diagnose im Frühstadium versprechen sich Ärzte die besten Behandlungsoptionen. Eine Nachsorgeuntersuchung besteht aus einem Gespräch über vorhandene Beschwerden. Anschließend folgt eine körperliche Untersuchung.

Der Arzt veranlasst zudem bildgebende Verfahren sowie Urin- und Blutanalysen. Diese Form der Nachsorge erweitert sich, wenn durch einen Eingriff weitere Folgeerkrankungen entstanden sind. Ein ständig erhöhter Blutdruck lässt sich etwa über Medikamente senken. Entstehen seelische Belastungen aus dem Nierenkrebs, kann zum Beispiel eine Psychotherapie Unterstützung bieten.

Das können Sie selbst tun

Patienten, die eine Krebsdiagnose erhalten, müssen in den meisten Fällen den anfänglichen Schock der Erkrankung verarbeiten. Häufig können sie in den ersten Tagen nach der Feststellung der Krankheit keinen klaren Gedanken fassen. Wichtig ist ein offener und ehrlicher Austausch mit dem behandelnden Arzt. Fragen sollten notiert und bei dem nächsten Arztbesuch besprochen werden. Es ist ratsam, die Therapie- und Behandlungsanweisungen zu befolgen. Körperliche Anstrengungen sind zu vermeiden, damit keine weiteren Überlastungen eintreten.

Krebspatienten können eine besondere Ernährungsform ausprobieren. Sie fördert eine gesunde Nahrungsaufnahme und ist auf Erkenntnissen der Krebsforschung aufgebaut. Zudem helfen mentale Techniken, um eine kognitive Entlastung zu erfahren. Über Meditation, Yoga oder autogenem Training kann eine innere Balance hergestellt und Stress abgebaut werden.

Der Austausch mit anderen Erkrankten über Selbsthilfegruppen oder in Internetforen kann hilfreiche Tipps und Hinweise zum Umgang mit der Erkrankung bringen. Für ein psychisches Gleichgewicht kann die Kommunikation über die vorhandenen Ängste, Bedenken oder Folgen des Nierenkrebses wichtig sein. Gespräche mit Vertrauenspersonen sind zu empfehlen.

Die Zufuhr von Schad- und Giftstoffen ist zu unterlassen. Der Konsum von Alkohol, Nikotin oder Drogen wirkt sich negativ auf die allgemeine Gesundheit aus und schwächt das Immunsystem zusätzlich. Eine gute Schlafhygiene, ausreichende Bewegung und Sauerstoff unterstützen hingegen die Abwehrkräfte.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2016

- Keller, C.K., Geberth, S.K.: Praxis der Nephrologie. Springer, Berlin 2010

- Preiß, J. et al.(Hrsg.): Taschenbuch Onkologie. Zuckschwerdt, München 2014