Trypsinogen

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 25. März 2024Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Laborwerte Trypsinogen

Trypsinogen ist ein Zymogen bzw. ein Proenzym. Proenzyme sind inaktive Vorstufen von Enzymen. Das Trypsinogen ist die inaktive Vorstufe des Verdauungsenzyms Trypsin.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Trypsinogen?

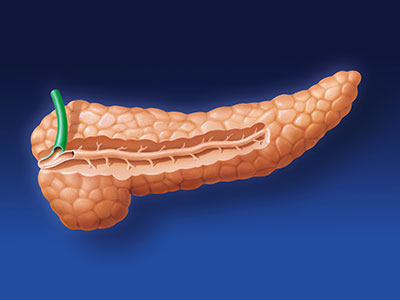

© lom123 – stock.adobe.com

Trypsinogen ist ein sogenanntes Proenzym. Ein Proenzym ist eine Vorstufe eines Enzyms. Diese Vorstufe ist allerdings inaktiv und muss zunächst aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt durch Proteasen, das Enzym selber oder in Abhängigkeit von pH-Werten oder Chemikalien.

In seiner aktiven Form wird das Trypsinogen als Trypsin bezeichnet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Verdauung und hier insbesondere bei der Spaltung von Eiweißen. Bei einem Mangel an Trypsinogen kann es zu Verdauungsstörungen kommen.

Funktion, Wirkung & Aufgaben

Trypsinogen gehört zusammen mit dem Chymotrypsinogen und der Elastase zu den eiweißspaltenden Enzymen. Man bezeichnet sie auch als Proteasen. Diese Substanzen bilden zusammen mit den Enzymen zur Kohlenhydratspaltung, den Enzymen zur Fettspaltung und einer bicarbonathaltigen Flüssigkeit das Pankreassekret. Pro Tag produziert das Pankreas ungefähr anderthalb Liter dieses Verdauungssekrets.

Die genaue Menge und Zusammensetzung des abgegebenen Sekrets hängt aber von der aufgenommenen Nahrung ab. Je mehr Eiweiß gegessen wurde, desto höher beispielsweise der Anteil der eiweißspaltenden Enzyme. Die Ausschüttung von Trypsinogen wird aber auch durch parasympathische und endokrine Mechanismen gesteuert. Eine entscheidende Rolle spielen hier die Hormone Sekretin und Cholecystokinin (CCK).

Bildung, Vorkommen, Eigenschaften & optimale Werte

Über die Pankreasgänge gelangt Trypsinogen gemeinsam mit dem restlichen Pankreassekret in den großen Pankreasgang. Dieser mündet in den Dünndarm. Im Dünndarm wird das Trypsinogen in seine aktive Form überführt. Dafür wird durch eine Enterokinase ein Hexapeptid von dem Proenzym abgespalten. Somit entsteht das aktive Verdauungsenzym Trypsin.

Trypsin ist eine Endopeptidase und spaltet Eiweiße. Genau betrachtet spaltet Trypsin je nach Darmregion Eiweißbindungen mit den basischen Aminosäuren Lysin, Arginin und Cystein. Unter basischen Bedingungen, also bei einem pH-Wert zwischen sieben und acht, arbeitet Trypsin am effektivsten. Diese Bedingungen werden durch das basische Pankreassekret im Dünndarm gewährleistet. Trypsin hat aber noch eine weitere Aufgabe. Es dient als Aktivator für andere Proenzyme. So wandelt es beispielsweise das Proenzym Chymotrypsinogen in die aktive Form Chymotrypsin um.

Es bleibt nun aber noch die Frage, warum die Bauchspeicheldrüse nicht direkt Trypsin, sondern erst eine inaktive Vorstufe produziert. Die Antwort ist recht einfach. Würden bereits in der Bauchspeicheldrüse aktive Verdauungsenzyme zirkulieren, so würden sie auch in der Bauchspeicheldrüse schon mit ihrer Arbeit beginnen. Die Bauchspeicheldrüse würde sich somit selber verdauen. Diesen Vorgang bezeichnet man auch als Autodigestion. Man findet ihn beispielsweise bei der akuten Pankreatitis.

Krankheiten & Störungen

Der Gallengang mündet bei vielen Menschen gemeinsam mit dem Pankreasgang in den Dünndarm, sodass es bei einer Verlegung des Gallengangs an dieser Stelle automatisch auch zu einer Verlegung des Pankreasgangs kommt. Infolge dieser Verlegung staut sich das Verdauungssekret der Bauchspeicheldrüse in die kleinen Gänge zurück. Aus noch nicht ganz geklärten Gründen kommt es zu einer frühzeitigen Aktivierung der Proenzyme. Aus Trypsinogen wird also Trypsin, aus Chymotrypsinogen wird Chymotrypsin. Die Verdauungsenzyme verrichten ihre Arbeit in der Bauchspeicheldrüse und verdauen das Bauchspeicheldrüsengewebe. Dadurch kommt es zu Gewebsuntergängen und schweren Entzündungen. Die akute Pankreatitis beginnt plötzlich mit starken Schmerzen im Oberbauch.

Die Schmerzen können gürtelförmig in den Rücken ausstrahlen und von Übelkeit und Erbrechen begleitet sein. Es kommt zu Luftansammlungen im Bauch, die in Zusammenhang mit der charakteristischen Abwehrspannung zu dem Phänomen des Gummibauchs führen. Werden die Wände der Bauchspeicheldrüse so stark geschädigt, dass Pankreassekret in den Bauchraum austritt, können auch andere Organe angedaut werden. Es kann zu einer Sepsis kommen. Bei schweren Verläufen können blau-grüne Flecken im Bereich des Bauchnabels (Cullen-Zeichen) oder im Bereich der Flanken (Grey-Turner-Zeichen) beobachtet werden. Im Labor kann eine erhöht Serumkonzentration von Trypsin nachgewiesen werden.

Bei einer Pankreasinsuffizienz kommt es hingegen zu einem Mangel an Trypsinogen und damit auch zu einem Mangel an Trypsin. Auch die anderen Verdauungsenzyme und Proenzyme sind von den Funktionsverlusten der Bauchspeicheldrüse betroffen. Eine Pankreasinsuffizienz entsteht meist durch eine vorangegangene Entzündung. Hier spielt insbesondere die chronische Pankreatitis eine Rolle. Sie ist zu mehr als 80 % die Folge von chronischem Alkoholmissbrauch.

Pankreasinsuffizienzen können aber beispielsweise auch bei einer Mukoviszidose auftreten. Die Mukoviszidose ist eine vererbbare Erkrankung, die Bauchspeicheldrüse, Lunge, Leber und Darm betrifft. Insbesondere die Drüsen dieser Organe sind betroffen. Das Pankreassekret von Patienten, die an einer Mukoviszidose leiden, ist deutlich zähflüssiger als bei gesunden Menschen. Es verstopft die Pankreasgänge und führt so zu Entzündungen.

Durch den Mangel an Verdauungsenzymen kommt es bei der Pankreasinsuffizienz vorrangig zu Verdauungsproblemen. Die Betroffenen leiden unter Blähungen, Völlegefühl und Durchfällen. Typisch sind auch sogenannte Fettstühle, die durch eine mangelnde Fettverdauung entstehen. Der Stuhl erscheint dann fettig, glänzen und ist übelriechend. Charakteristisch ist zudem ein Gewichtsverlust trotz unveränderter oder sogar erhöhter Nahrungsaufnahme.

Quellen

- Bisswanger, H.: Enzyme. Struktur, Kinetik und Anwendungen. Wiley-VHC, Weinheim 2015

- Deschka, M.: Laborwerte A-Z. Kohlhammer, Stuttgart 2011

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013