Insulin

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Laborwerte Insulin

Es zählt zu den lebenswichtigen Hormonen, dessen Überproduktion wie auch sein Mangel schwerwiegende Folgen haben können. Die Rede ist vom Insulin.

Was ist Insulin?

© VectorMine – stock.adobe.com

Insulin ist ein Hormon, auch Botenstoff genannt, von besonderer Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb, weil kein anderes Hormon es ersetzen kann, ist es für den Menschen überlebenswichtig. Insulin kommt allerdings nicht nur beim Menschen vor, sondern bei allen anderen Wirbeltieren auch, die mit ihren 58.000 bekannten Arten die Mehrheit aller auf der Erde lebenden Tiere darstellen.

Das Insulin ist ein Protein, oder auch Eiweiß genannt. Wie alle anderen Proteine besteht auch das Insulin aus einer Verkettung verschiedener Aminosäuren. Namentlich sind es zwei Aminosäuren-Ketten; die eine Kette besteht aus 21, die andere aus 31 Aminosäuren, die sich aneinandergereiht haben.

Zu Beginn seiner Synthese besteht Insulin aus insgesamt drei Ketten. Seine letzte Kette verliert das Insulin bis zu seiner endgültigen Herstellung. Gebildet wird Insulin von der Bauchspeicheldrüse. Genauer genommen sind es die sogenannten Beta-Zellen eines bestimmten Abschnitts der Bauchspeicheldrüse, die auch Langerhans-Inseln genannt werden.

Wofür braucht der Körper Insulin?

Insulin ist ein lebenswichtiges Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) produziert wird. Es spielt eine zentrale Rolle im Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel und ist entscheidend für die Regulation des Blutzuckerspiegels.

Nach einer Mahlzeit steigt der Blutzuckerspiegel an, da die Nahrung in Glukose (Zucker) umgewandelt wird. Insulin sorgt dafür, dass diese Glukose aus dem Blut in die Körperzellen gelangt, wo sie als Energiequelle genutzt oder als Glykogen in der Leber und den Muskeln gespeichert wird. Ohne Insulin würde der Zucker im Blut verbleiben, was langfristig zu Diabetes mellitus führen kann.

Neben der Glukoseaufnahme beeinflusst Insulin auch den Fettstoffwechsel. Es fördert die Speicherung von überschüssigem Zucker als Fettreserven und hemmt gleichzeitig den Fettabbau. Zudem unterstützt Insulin die Proteinsynthese, indem es Aminosäuren in die Muskelzellen transportiert und den Muskelaufbau fördert.

Ein gestörter Insulinhaushalt kann zu Diabetes Typ 1 (Insulinmangel) oder Diabetes Typ 2 (Insulinresistenz) führen. In beiden Fällen wird die Energieversorgung der Zellen beeinträchtigt, was langfristig gesundheitliche Schäden an Organen, Nerven und Gefäßen verursachen kann.

Insulinspiegel untersuchen & messen

Bei der Untersuchung des Insulin-Haushaltes eines Menschen wählen Ärzte eine umgekehrte Herangehensweise. Statt die Insulin-Werte selbst zu untersuchen, untersuchen sie die Blutzuckerwerte.

Liegen diese höher, als es der Toleranzbereich für Normwerte erlaubt, gehen Ärzte von einem zu niedrigen Insulinspiegel aus. Umgekehrt sind zu niedrige Blutzuckerwerte ein Beweis dafür, dass Insulin in zu hohen Mengen produziert wird und folglich in zu hohen Konzentrationen im Blutplasma vorkommt. Dieser Rückschluss gründet auf der Tatsache, dass nur Insulin in der Lage ist, die Blutzuckerwerte in nennenswerten Größen zu beeinflussen, was einen direkten Rückschluss der Blutzuckerwerte auf die Insulinwerte erlaubt.

Um mögliche Verfälschungen auszuschließen, muss der Patient nüchtern zur Blutentnahme erscheinen. Denn würde er vor der Blutuntersuchung Kohlenhydrate wie beispielsweise Zucker einnehmen, würden sein (gesunder) Körper vermehrt Insulin produzieren, was den Abgleich seiner Blutzuckerwerte mit den Normwerten verfälschen würde. Die Normwerte des Blutzuckers liegen bei nüchternen Patienten bei 70–99 mg/dl.

Kurz vor der Einnahme einer Mahlzeit, also wenn der Mensch hungrig ist, liegt der Blutzucker im niedrigen Bereich, weshalb der Körper auch kein zusätzliches Insulin herstellt. Erst nach einem Essen schüttet der Körper Insulin aus, um die eingenommenen Kohlenhydrate verwerten zu können. Dabei hängt die Menge des ausgeschütteten Insulins von dem Anteil der Kohlenhydrate respektive des Zuckers der eingenommenen Mahlzeit ab. Über den Tag verteilt produziert der Körper eines gesunden Erwachsenen etwa zwei Gramm Insulin.

Funktion, Wirkung & Aufgaben

Die Hauptaufgabe von dem Botenstoff Insulin liegt darin, den Anteil des Zuckers im Blut zu regulieren. Über die Nahrung nimmt der Mensch Kohlenhydrate auf, zu denen auch sämtliche Zuckerarten gezählt werden.

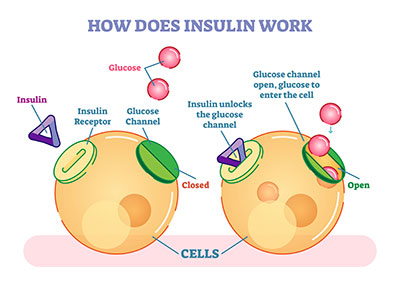

Im Darm werden die unterschiedlichen Zuckerarten zum Einfachzucker aufgespaltet, der Glukose genannt wird. Als Energielieferant gelangt er ins Blutplasma. Um ins Gewebe, namentlich in die Muskeln und in die Leber zwecks Verwertung und Speicherung gelangen zu können, bedarf es des Insulins. In seiner Funktion als Schlüsselfaktor "öffnet" er die Zellen, damit der Zucker ins Zellinnere gelangen kann.

Während Muskeln sie zur Verbrennung, sprich Energiegewinnung verwerten, werden sie in der Leber, die rund die Hälfte des gesamten Blutzuckers aufnimmt, als Reserve gespeichert. Der Gegenspieler des Insulins ist das Hormon Glucagon. Seine Aufgabe ist, gespeicherte Zuckeranteile, die beispielsweise in die Leber eingespeist wurden, zurück ins Blutplasma zu transportieren.

Über die Blutlaufbahn soll es Muskeln erreichen, wo er als Energielieferant verwertet werden kann. Produziert wird es, wie das Insulin auch, von den Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse, allerdings nicht von den Beta-Zellen, sondern von dort vorkommenden Alpha-Zellen.

Wie hoch sind normale Referenzwerte

Die Insulinwerte im Blut variieren je nach Tageszeit, Nahrungsaufnahme und individuellem Stoffwechsel. Die Bestimmung des Insulinspiegels erfolgt meist im nüchternen Zustand, um Störungen im Zuckerstoffwechsel frühzeitig zu erkennen.

Normale Insulinwerte im nüchternen Zustand:

Erwachsene: 2 – 25 µU/ml (Mikroeinheiten pro Milliliter)

Kinder: 2 – 20 µU/ml

Nach einer Mahlzeit: Bis zu 80 µU/ml möglich

Der Insulinspiegel steigt nach dem Essen an, um den Blutzucker in die Zellen zu transportieren. Ein dauerhaft erhöhter Insulinwert kann auf Insulinresistenz hinweisen, was ein Frühzeichen für Diabetes Typ 2 sein kann.

Erhöhte Insulinwerte (Hyperinsulinämie):

- Kann durch Insulinresistenz, Typ-2-Diabetes, Polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) oder Insulinome (Tumore der Bauchspeicheldrüse) verursacht werden.

- Typischerweise > 25 µU/ml nüchtern.

Niedrige Insulinwerte (Hypoinsulinämie):

- Können auf Diabetes Typ 1 oder eine geschädigte Bauchspeicheldrüse hindeuten.

- Werte < 2 µU/ml deuten auf einen Insulinmangel hin.

Regelmäßige Kontrollen sind wichtig, um Stoffwechselstörungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Kann zu viel Insulin schaden?

Ein dauerhaft erhöhter Insulinspiegel (Hyperinsulinämie) kann schädliche Auswirkungen auf den Körper haben. Insulin ist zwar essenziell für die Blutzuckerregulation, doch ein Zuviel an Insulin kann langfristig gesundheitliche Probleme verursachen.

Eine der häufigsten Ursachen für zu viel Insulin ist die Insulinresistenz. Dabei reagieren die Zellen nicht mehr ausreichend auf Insulin, wodurch der Körper noch mehr Insulin ausschüttet, um den Blutzucker zu senken. Dies kann langfristig zu Diabetes Typ 2 führen. Zudem fördert Insulin die Fettspeicherung, was Übergewicht und Fettleibigkeit begünstigen kann.

Ein weiteres Risiko ist die Unterzuckerung (Hypoglykämie). Hohe Insulinmengen können den Blutzucker zu stark senken, was zu Symptomen wie Schwitzen, Zittern, Schwindel, Konzentrationsproblemen und sogar Bewusstlosigkeit führen kann. Besonders gefährlich ist dies bei Menschen, die Insulin spritzen und zu viel injizieren.

Zu viel Insulin kann zudem das Herz-Kreislauf-System belasten. Es wird mit einem erhöhten Risiko für Bluthochdruck, Entzündungen und Arteriosklerose in Verbindung gebracht, da es die Blutgefäße verengt und die Fettstoffwechselprozesse verändert.

Daher ist es wichtig, den Insulinspiegel durch eine gesunde Ernährung, Bewegung und regelmäßige medizinische Kontrollen im Gleichgewicht zu halten.

Kann zu wenig Insulin schaden?

Ein Mangel an Insulin kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben, da das Hormon für die Blutzuckerregulation und den Zellstoffwechsel essenziell ist. Wenn der Körper zu wenig Insulin produziert oder es nicht richtig wirkt, steigt der Blutzuckerspiegel an, weil Glukose nicht in die Zellen aufgenommen werden kann.

Ein dauerhaft niedriger Insulinspiegel führt zu Diabetes mellitus, insbesondere Typ-1-Diabetes, bei dem die Bauchspeicheldrüse kaum oder gar kein Insulin mehr produziert. Ohne Behandlung kann dies zu einer Hyperglykämie (zu hoher Blutzucker) führen, die Symptome wie Müdigkeit, starkes Durstgefühl, häufiges Wasserlassen und Gewichtsverlust verursacht.

Ein weiteres Risiko ist die Ketoazidose, die entsteht, wenn der Körper wegen Insulinmangels keine Glukose verwerten kann und stattdessen Fett abbaut. Dabei entstehen Ketonkörper, die das Blut ansäuern und unbehandelt zu Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen können.

Auch bei Diabetes Typ 2 kann ein langfristiger Insulinmangel auftreten, wenn die Bauchspeicheldrüse erschöpft ist. Dies kann Gefäßschäden, Nervenschäden, Nierenerkrankungen und Herzprobleme verursachen.

Daher ist eine ausgeglichene Insulinproduktion entscheidend für die Gesundheit, um den Zuckerstoffwechsel stabil zu halten und schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden.

Krankheiten

Im Zusammenhang mit dem Insulin können diverse Krankheiten auftreten. Die Relevantesten sind Diabetes und Hypoglykämie (Unterzuckerung).

Beim Diabetes mellitus, wo Typ 1 und 2 unterschieden werden, handelt es grob skizziert um einen Mangel bzw. Verwertungsproblem mit Insulin. Entweder produziert der Körper den Botenstoff nicht in der notwendigen Menge oder aber die Zellen haben ihre Sensibilität gegenüber Insulin verloren, das heißt, sie reagieren nicht auf den Botenstoff, selbst wenn er in genügender Menge verfügbar wäre. Die Folge des Mangels bzw. der Resistenz gegenüber Insulin ist, dass die Blutzuckerwerte unkontrolliert steigen würden.

Eine Heilung gibt es nicht, allerdings kann der Mangel an Insulin durch externe Injektionen von Insulinpräparaten kompensiert werden. Das Gegenstück des Insulinmangels ist die Hypoglykämie. Hier produziert der Körper entweder zu viel von dem Hormon oder der Körper reagiert zu sensibel auf Insulin. Die Folge ist dieselbe: Die Blutzuckerwerte sinken in lebensbedrohlichen Konzentrationen (Unterzuckerung).

Tipps für eine optimale Versorgung mit Insulin

Ausgewogene Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten

Komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten und Gemüse lassen den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen als einfache Zucker. Dadurch wird Insulin gleichmäßiger ausgeschüttet und der Körper überlastet die Bauchspeicheldrüse nicht.

Regelmäßige Bewegung zur Insulinsensitivität

Sport, insbesondere Krafttraining und Ausdauersport, verbessert die Insulinempfindlichkeit der Zellen. Bewegung sorgt dafür, dass der Körper weniger Insulin benötigt, um den Blutzucker zu senken.

Vermeidung von stark verarbeiteten Lebensmitteln

Fertigprodukte, zuckerhaltige Getränke und Weißmehlprodukte lassen den Blutzucker schnell ansteigen, wodurch die Bauchspeicheldrüse mehr Insulin ausschütten muss. Eine zuckerarme Ernährung entlastet die Insulinproduktion.

Gesunde Fette in die Ernährung integrieren

Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Nüssen, Leinöl und Avocados wirken entzündungshemmend und unterstützen eine gesunde Insulinfunktion.

Proteinreiche Ernährung für eine stabile Insulinantwort

Proteine aus magerem Fleisch, Eiern, Hülsenfrüchten und Milchprodukten stabilisieren den Blutzuckerspiegel und verhindern extreme Insulinausschüttungen.

Intervallfasten zur Verbesserung der Insulinwirkung

Methoden wie das 16:8-Intervallfasten können helfen, die Insulinempfindlichkeit zu erhöhen und Insulinspitzen zu vermeiden.

Genügend Schlaf für eine stabile Hormonregulation

Schlafmangel kann die Insulinresistenz erhöhen und den Blutzuckeranstieg verschlechtern. 7–9 Stunden erholsamer Schlaf pro Nacht sind ideal für eine gesunde Insulinregulation.

Stressmanagement zur Reduzierung von Insulinresistenz

Chronischer Stress führt zu einer vermehrten Ausschüttung von Cortisol, das die Insulinwirkung beeinträchtigen kann. Yoga, Meditation oder Atemübungen helfen, den Insulinspiegel stabil zu halten.

Regelmäßige Mahlzeiten mit niedriger glykämischer Last

Der Verzehr von Lebensmitteln mit niedrigem glykämischen Index (z. B. Quinoa, Haferflocken, Nüsse) sorgt für eine gleichmäßige Insulinausschüttung und verhindert Blutzuckerspitzen.

Regelmäßige medizinische Kontrollen und Blutzuckerüberwachung

Besonders Menschen mit Diabetes oder Insulinresistenz sollten ihren Blutzucker regelmäßig überprüfen. Frühzeitige Erkennung von Insulinproblemen kann Komplikationen verhindern.

Durch diese Maßnahmen kann die Insulinversorgung im Körper optimiert und langfristig stabilisiert werden.

Quellen

- Gerok, W., Huber, C., Meinertz, T., Zeidler, H. (Hrsg.): Die innere Medizin – Referenzwerk für den Facharzt. Schattauer, Stuttgart 2007

- Löffler, G.: Basiswissen Biochemie. Springer, Berlin 2008

- Schänzler, N., Bieger, W.P.: Laborwerte. Gräfe und Unzer, München 2009