Östrogen

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 2. April 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Laborwerte Östrogen

Östrogene (medizinisch: Estrogene) sind eine Gruppe von Sexualhormonen, welche für die Fortpflanzungsfähigkeit und den Gesamtstoffwechsel von Frauen eine entscheidende Rolle spielen. Bei erhöhten oder erniedrigten Östrogenwerten kann daher eine Vielzahl an Beschwerden auftreten.

Was ist Östrogen?

Ebenso wie das Gelbkörperhormon Progesteron zählen Östrogene zu den wichtigsten weiblichen Geschlechtshormonen. Östrogene gehören zur Klasse der Steroidhormone, das bedeutet, dass sich ihre chemische Grundstruktur von der Steroid-Struktur von Cholesterin ableitet.

Zu den wichtigsten Vertretern der Gruppe der Östrogene gehören Östradiol, Östriol und Östron. Östradiol ist das effektivste und wichtigste Sexualhormon bei Frauen. Die Bildung von Östradiol wird durch das follikelstimulierende Hormon (FSH) in bestimmten Zellen des Eierstockes, den Thekazellen, angeregt. Östriol, ein weiteres zur Gruppe der Östrogene gehörendes Hormon, wird im Mutterkuchen während der Schwangerschaft gebildet.

Östron ist ein weniger stark wirksames Hormon, welches in den Eierstöcken, den Nebennieren sowie dem Unterhautfettgewebe gebildet wird. Auch bei Männern werden geringe Mengen an Östrogen im Hoden produziert und in das Blut abgegeben. Darüber hinaus wird im Fettgewebe von Männern ein bestimmter Anteil des vorhandenen Testosterons in Östrogen umgewandelt. Auch bei Frauen entstehen Östrogene durch die chemische Umwandlung von Testosteron und anderen männlichen Sexualhormonen.

Wofür braucht der Körper Östrogen?

Östrogen ist ein wesentliches Hormon im menschlichen Körper, das vor allem mit dem weiblichen Organismus in Verbindung gebracht wird, aber auch bei Männern eine Rolle spielt. Es wird hauptsächlich in den Eierstöcken produziert, in geringeren Mengen auch in der Nebennierenrinde und im Fettgewebe. Beim Mann wird es in kleinen Mengen aus Testosteron umgewandelt.

Im weiblichen Körper steuert Östrogen zentrale Funktionen des Fortpflanzungssystems. Es reguliert den Menstruationszyklus, fördert den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und unterstützt den Eisprung. Während der Pubertät sorgt es für die Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale wie Brustwachstum, Verbreiterung des Beckens und Fettverteilung.

Darüber hinaus hat Östrogen vielfältige Wirkungen auf andere Körpersysteme. Es beeinflusst die Knochendichte und schützt vor Osteoporose, indem es den Abbau von Knochensubstanz hemmt. Im Herz-Kreislauf-System wirkt es gefäßschützend und kann sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken. Auch im Gehirn spielt Östrogen eine Rolle, etwa in der Stimmungslage, der Gedächtnisleistung und der Temperaturregulation. Zudem unterstützt es die Hautelastizität und wirkt sich auf das Feuchtigkeitsniveau der Schleimhäute aus, was vor allem in den Wechseljahren eine wichtige Rolle spielt.

Östrogen messen & untersuchen (gesunde Werte)

Es gibt eine Reihe von Indikationen, welche eine Bestimmung des Östrogenspiegels rechtfertigen. Zu den Indikationen gehören etwa Menstruationsbeschwerden, Kontrollen nach der Menopause oder während Hormontherapien, die im Rahmen von Sterilitätstherapien bei unerfülltem Kinderwunsch durchgeführt werden.

Der Östrogenspiegel kann auch bestimmt werden, wenn der Zeitpunkt des Eisprungs ermittelt werden soll; dies ist möglich weil kurz vor dem Eisprung der Östrogenspiegel stark ansteigt. Einen ganz bestimmten Normbereich in dem die Östrogenkonzentration im Blut liegen sollte, gibt es eigentlich nicht, da der Östrogenspiegel während des weiblichen Zyklus stark schwankt.

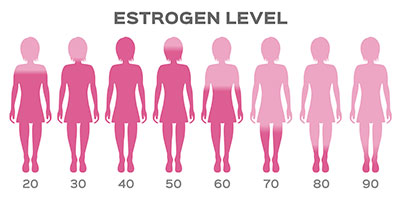

Bei vorpubertären Mädchen sowie bei Frauen in und nach den Wechseljahren ist der Östrogenspiegel niedriger als bei Frauen im gebärfähigen Alter. Der Östrogenspiegel wird anhand eines Bluttests bestimmt. Der Normwert von Östradiol liegt bei Frauen im gebärfähigen Alter zwischen 30 und 600ng/l.

Der Östriolwert kann nur während der Schwangerschaft bestimmt werden und liegt zwischen 0,6 und 40 ng/ml, der genaue Wert ist abhängig von der Schwangerschaftswoche. Der Östronspiegel liegt bei gebärfähigen Frauen zwischen 37 und 230 ng/l und ist von der jeweiligen Zyklusphase abhängig.

Wie hoch sind normale Referenzwerte

Die Referenzwerte für Östrogen im Körper variieren je nach Geschlecht, Alter und Phase des Menstruationszyklus. Östrogene sind eine Gruppe von Hormonen, zu denen Estradiol, Estron und Estriol gehören. Estradiol (E2) ist dabei das biologisch aktivste Hormon und wird am häufigsten gemessen.

Bei Frauen im gebärfähigen Alter schwanken die Estradiolwerte je nach Zyklusphase:

- In der Follikelphase liegen sie typischerweise zwischen 70–530 pmol/l (ca. 20–145 pg/ml).

- Während des Eisprungs können sie auf 220–1600 pmol/l (ca. 60–435 pg/ml) ansteigen.

- In der Lutealphase sinken sie dann wieder auf etwa 160–800 pmol/l (ca. 43–218 pg/ml).

Nach den Wechseljahren liegen die Estradiolspiegel deutlich niedriger, meist unter 110 pmol/l (ca. 30 pg/ml). Bei Männern sind die Werte konstant niedriger als bei Frauen und liegen in der Regel zwischen 40–162 pmol/l (ca. 11–44 pg/ml).

Die genauen Referenzbereiche können je nach Labor leicht variieren, da unterschiedliche Messmethoden zum Einsatz kommen. Zudem beeinflussen Medikamente, Krankheiten oder hormonelle Therapien die Östrogenwerte erheblich. Daher sollte die Interpretation immer im medizinischen Kontext erfolgen.

Kann zu viel Östrogen schaden?

Ein Zuviel an Östrogen im Körper, auch als Hyperöstrogenismus bezeichnet, kann sowohl bei Frauen als auch bei Männern gesundheitliche Probleme verursachen. Bei Frauen kann ein chronisch erhöhter Östrogenspiegel zu Menstruationsstörungen, starken Blutungen, schmerzhaften Regelzyklen oder Zwischenblutungen führen. Langfristig erhöht ein Östrogenüberschuss das Risiko für die Entwicklung von Endometriose, Myomen oder bestimmten hormonabhängigen Krebsarten wie Brust- und Gebärmutterkrebs. Auch Wassereinlagerungen, Gewichtszunahme und Stimmungsschwankungen können auftreten.

Bei Männern führt ein hoher Östrogenspiegel häufig zu einer Verminderung der Testosteronproduktion, was wiederum Potenzstörungen, Libidoverlust und Unfruchtbarkeit nach sich ziehen kann. Zudem kann sich eine sogenannte Gynäkomastie entwickeln – eine Vergrößerung des Brustgewebes. Weitere Symptome sind Antriebslosigkeit, Muskelabbau und vermehrte Fetteinlagerung, insbesondere im Bauchbereich.

Ein Östrogenüberschuss kann entweder durch körpereigene Ursachen wie hormonelle Ungleichgewichte, Tumoren oder Lebererkrankungen entstehen oder durch äußere Einflüsse wie hormonelle Medikamente, bestimmte Umweltgifte (z. B. Xenoöstrogene) oder übermäßige Phytoöstrogenaufnahme. Die Diagnose erfolgt über eine Blutuntersuchung und sollte ärztlich abgeklärt werden, insbesondere bei anhaltenden Beschwerden.

Kann zu wenig Östrogen schaden?

Ein Mangel an Östrogen, auch Hypoöstrogenismus genannt, kann verschiedene körperliche und psychische Beschwerden verursachen, insbesondere bei Frauen. Häufig tritt er in den Wechseljahren auf, wenn die Eierstöcke die Hormonproduktion reduzieren. Typische Symptome sind Hitzewallungen, Schlafstörungen, Scheidentrockenheit, verminderte Libido und Stimmungsschwankungen. Auch depressive Verstimmungen und Konzentrationsprobleme können auftreten. Langfristig erhöht ein Östrogenmangel das Risiko für Osteoporose, da das Hormon eine wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel spielt. Die Knochen werden brüchiger, was die Gefahr von Frakturen erhöht.

Bei jungen Frauen kann ein Östrogenmangel durch Essstörungen, exzessiven Sport oder bestimmte Erkrankungen entstehen und zum Ausbleiben der Menstruation (Amenorrhoe) führen. Dies kann ebenfalls die Knochendichte negativ beeinflussen und sich auf die Fruchtbarkeit auswirken.

Auch Männer benötigen geringe Mengen Östrogen für die Knochengesundheit, den Fettstoffwechsel und die Gehirnfunktion. Ein ausgeprägter Mangel – etwa infolge einer hormonellen Störung oder bestimmter Medikamente – kann daher auch bei ihnen zu gesundheitlichen Problemen führen. Die Ursachen für einen Östrogenmangel sind vielfältig und sollten medizinisch abgeklärt werden. Eine gezielte Hormontherapie kann bei ausgeprägten Beschwerden sinnvoll sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Abwägung der Risiken und Nutzen.

Funktion, Wirkung & Aufgaben

Östrogene sind vordergründlich für die Fortpflanzungsfähigkeit verantwortlich. Sie werden vermehrt in der ersten Hälfte des Menstruationszyklus gebildet und spielen auch während der Schwangerschaft eine entscheidende Rolle.

Während der Pubertät sorgt die vermehrte Ausschüttung von Östrogenen für die Ausbildung der typischen Geschlechtsmerkmale von Frauen, wie etwa der Brüste. Östrogene stimulieren den Eisprung sowie die Vorbereitung der Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft. Weiters sorgen Östrogene im Laufe der Entwicklung für den Epiphysenschluss, welcher das Ende des Längenwachstums darstellt.

Darüber hinaus sorgt ein physiologischer Östrogenspiegel für eine Verminderung des Risikos an Osteoporose zu erkranken. Östrogene haben ein erstaunlich breites Wirkungsspektrum, so wirken sie etwa stimulierend auf die körpereigene Immunabwehr und sogar auf das Gehirn, wo sie für das Merken von Sprache und anderen Geräuschen, wichtig sind. Auch im Körperstoffwechsel spielen Östrogene eine wichtige Rolle, sie sorgen etwa für eine Senkung des Cholesterinspiegels oder für eine Auflockerung des Bindegewebes.

Krankheiten

Liegt der Östrogenspiegel nicht im Rahmen der als physiologisch zu betrachtenden Werte, können verschiedenste Probleme eintreten. Viele Beschwerden während der Wechseljahre kommen durch einen Mangel an Östrogenen zustande.

Während der Wechseljahre sinkt der Östrogenspiegel stark ab, was zu einer Vielzahl an Symptomen führen kann. Die häufigsten Beschwerden, die mit einem Östrogenmangel in Zusammenhang stehen, sind Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen, vaginale Infektionen, Schlafstörungen, Hitzewallungen und ein erhöhtes Osteoporoserisiko. Auch bei jüngeren Frauen kann es zu einem Östrogenmangel kommen. Ursache dafür ist eine Fehlfunktion der Eierstöcke, welche etwa durch körperliche Überanstrengung oder Essstörungen ausgelöst werden kann.

Typische Symptome sind Zyklusprobleme wie etwa Zwischenblutungen oder auch das Ausbleiben der Monatsblutung. Ein erhöhter Östrogenspiegel kann eine Krebserkrankung zur Ursache haben, weil manche Tumore in den Eierstöcken zusätzlich Östrogen freisetzen. Erwünscht ist ein erhöhter Östrogenspiegel bei Frauen, die eine Sterilitätstherapie durchlaufen.

Tipps für eine optimale Versorgung mit Östrogen

Eine ausgewogene Hormonproduktion, insbesondere von Östrogen, ist für viele Körperfunktionen essenziell – besonders für das Wohlbefinden, die Knochengesundheit und den Zyklus der Frau. Hier sind zehn Tipps, die helfen können, die körpereigene Östrogenproduktion zu unterstützen und auf natürliche Weise im Gleichgewicht zu halten:

Gesunde Fette integrieren

Östrogene werden aus Cholesterin gebildet. Eine ausreichende Aufnahme gesunder Fette, etwa aus Avocados, Nüssen, Olivenöl oder fettem Fisch, liefert wichtige Bausteine für die Hormonproduktion.

Pflanzliche Östrogene nutzen

Phytoöstrogene, z. B. aus Sojaprodukten, Leinsamen oder Hülsenfrüchten, können bei einem niedrigen Östrogenspiegel unterstützend wirken. Sie binden an Östrogenrezeptoren und entfalten eine milde hormonähnliche Wirkung.

Stress reduzieren

Chronischer Stress erhöht den Cortisolspiegel, was die Hormonbalance stören und die Östrogenproduktion hemmen kann. Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation oder Atemübungen helfen, den Stresspegel zu senken.

Körpergewicht im gesunden Rahmen halten

Sowohl starkes Unter- als auch Übergewicht beeinflussen den Östrogenspiegel negativ. Fettgewebe produziert selbst Östrogen, zu viel davon kann jedoch zu einem hormonellen Ungleichgewicht führen.

Regelmäßige Bewegung

Moderater Sport fördert die Hormonbalance, verbessert die Insulinsensitivität und wirkt regulierend auf den Zyklus. Übermäßiges Training hingegen kann den Östrogenspiegel senken.

Leberfunktion unterstützen

Die Leber baut überschüssige Hormone ab. Eine leberfreundliche Ernährung mit viel Gemüse (besonders Kreuzblütler wie Brokkoli oder Rosenkohl), Bitterstoffen und ausreichend Flüssigkeit hilft beim Hormonstoffwechsel.

Alkohol und Nikotin meiden

Beide Substanzen beeinträchtigen die Hormonproduktion und belasten zusätzlich die Leber. Ein maßvoller oder gänzlicher Verzicht ist empfehlenswert.

Umwelthormone meiden

Xenoöstrogene aus Plastik, Kosmetika oder Pestiziden können den Hormonhaushalt stören. Glasverpackungen, Naturkosmetik und Bio-Produkte sind eine gute Alternative.

Zyklische Ernährung beachten

Frauen im gebärfähigen Alter profitieren oft von einer zyklusangepassten Ernährung – etwa mehr gesunde Kohlenhydrate in der Lutealphase oder eisenreiche Kost während der Menstruation.

Regelmäßige medizinische Kontrolle

Ein hormonelles Ungleichgewicht bleibt oft unbemerkt. Blutuntersuchungen bei Beschwerden oder in bestimmten Lebensphasen (z. B. Wechseljahre) liefern wertvolle Hinweise für eine gezielte Unterstützung.

Quellen

- Braun, J., Dormann, A .J.: Klinikleitfaden Innere Medizin. Urban & Fischer, München 2013

- Kleine, B., Rossmanith, W.: Hormone und Hormonsystem. Lehrbuch der Endokrinologie. Springer Verlag, Berlin 2013

- Vieten, M.: Laborwerte verstehen leicht gemacht, Trias, Stuttgart 2009