Imatinib

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Wirkstoffe Imatinib

Imatinib ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der vor allem zur Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie eingesetzt wird. Er erzielt in der Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie gute Ergebnisse bei gleichzeitig guter Verträglichkeit. Auch eine Anwendung bei anderen malignen Erkrankungen ist möglich.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Imatinib?

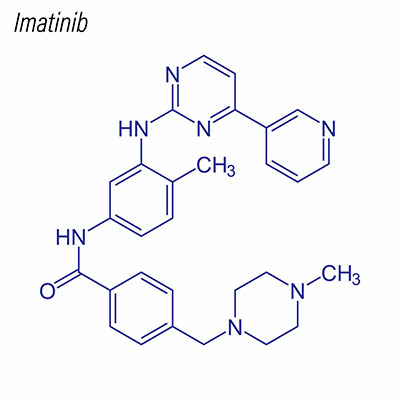

Imatinib (Handelsname Glivec®) ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Tyrosinkinase-Inhibtoren, der zur Behandlung der chronisch myeloischen Leukämie, zur Behandlung maligner Tumore des Gastrointestinaltraktes sowie zur Behandlung weiterer maligner Erkrankungen eingesetzt wird. Die chemische Summenformel des Imatininbs lautet C29H31N7O.

Mittlerweile gilt die Behandlung mit Tyrosinkinase-Inhibitoren als Standardtherapie. Die 5-Jahres-Überlebensrate unter einer Imatinib-Behandlung liegt bei über 90%.

Die Nachbeobachtungszeit von mit Imatinib behandelten Patienten liegt mittlerweile bei über 10 Jahren, das "mittlere Überleben" ließ sich bisher noch nicht festmachen. Dies lässt darauf schließen, dass es sehr deutlich über dem mittleren Überleben der vorher genutzten Therapien (mit Hydroxycarbamid und Interferon) liegt.

Pharmakologische Wirkung

Die chronisch myeloische Leukämie wird durch das sog. Philadelphia-Chromosom, eine genetische Veränderung, ausgelöst. Beim Philadelphia-Chromosom liegt eine Translokation genetischen Materials des Chromosoms 9 und des Chromosoms 22 vor. Durch diese Translokation "verschmilzt" das Gen für das natürliche Enzym Tyrokinase-ABL auf Chromosom 9 mit dem Fragment des BCR-Gens auf Chromosom 22.

Die dadurch mutierten Zellen produzieren statt der Tyrosinkinase ABL ein sog. Fusionsprotein BCR-ABL. BCR-ABL ist im Vergleich mit ABL eine stärker aktive Tyrosinkinase. Diese BCR-ABL führt zur unkontrollierten Vermehrung weißer Blutkörperchen (Leukozyten) und ist maßgeblich an der Entstehung einer chronisch myeloischen Leukämie beteiligt.

Imatinib wirkt inhibierend (hemmend) auf die Aktivität der Tyrosinkinase und unterdrückt damit die pathologische gesteigerte Vermehrung der mutierten Blutstammzellen. Der Stoff wird oral in Form einer Tablette appliziert; arzneilich wird Imatinibmesilat, ein Salz, verwendet. Das Ziel der Behandlung liegt in einer möglichst weitgehenden Reduzierung des pathologischen Zellklons.

Bei über 95% der mit Imatinib behandelten Patienten, die an einer chronisch myeloischen Leukämie erkrankt waren, wird eine Normalisierung des Blutbildes erreicht.

Medizinische Anwendung & Verwendung

Der Stoff kommt, wie bereits erwähnt, vor allem in der Therapie der chronisch myeloischen Leukämie zum Einsatz. Er ist allerdings auch gegen eine Reihe weiterer Krebserkrankungen wirksam. So ist er auch bei der akuten lymphatischen Leukämie, beim hypereosinophilen Syndrom, bei diversen Tumoren der Haut, bei malignen Tumoren des Gastrointestinaltraktes, bei aggressiver Mastozytose und bei bestimmten myeloproliferativen Erkrankungen indiziert.

Bei der chronischen myeloischen Leukämie, einer neoplastischen Erkrankung des blutbildenden Systems, treten vermehrt unreife Formen von Leukozyten im Blut auf, was auf die pathologisch gesteigerte Vermehrung der Leukozyten im Blut und im blutbildenden Knochenmark zurückzuführen ist.

Die chronische myeloische Leukämie resultiert aus einer (genetischen) Störung der im Knochenmark vorzufindenden hämatopoetischen (blutbildenden) Stammzellen. Aus diesem Grund zählt die chronische myeloische Leukämie zu den myeloproliferativen Neoplasien. Die Ursache der Erkrankung ist die Veränderung und anschließende Vermehrung einer einzigen multipotenten hämatopoetischen Vorläuferzelle. Diese Veränderung ist in fast allen Fällen auf das bereits beschriebene Philadelphia-Chromosom zurückzuführen.

Durch die neuartigen Medikamente aus der Gruppe der Tyrosinkinase-Inhibitoren, zu denen auch Imatinib zählt ist die Prognose der chronischen myeloischen Leukämie deutlich verbessert worden. Die Therapie mit Tyrosinkinase-Inhibitoren stellt eine gut wirksame und verhältnismäßig nebenwirkungsarme Option der Behandlung dar und gilt als zielgerichtete Therapie (targeted therapy).

Die Überlebensrate hat sich durch die Einführung von Tyrosinkinase-Inhibitoren stark erhöht. Als es noch keine Therapiemöglichkeiten für die chronische myeloische Leukämie gab, lag die mittlere Überlebenszeit der Patienten zwischen drei und vier Jahren.

Die chronische myeloische Leukämie war die Erkrankung mit der schlechtesten Prognose aus dem Formenkreis der myeloproliferativen Neoplasien. Durch die Einführung des Hydroxycarbamid, eines Zytostatikums, wurde diese mittlere Überlebenszeit auf viereinhalb Jahre erhöht. Interferon führte zu einer weiteren Erhöhung der mittleren Überlebenszeit auf ca. fünfeinhalb Jahre.

Verabreichung & Dosierung

Imatinib ist ein Tyrosinkinase-Inhibitor, der vor allem zur Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie (CML) und gastrointestinaler Stromatumoren (GIST) eingesetzt wird. Die Verabreichung erfolgt oral in Form von Filmtabletten, die mit einer Mahlzeit und ausreichend Wasser eingenommen werden sollten, um gastrointestinale Nebenwirkungen zu minimieren.

Die empfohlene Dosierung hängt von der Indikation und dem Krankheitsstadium ab. Bei CML beträgt die Standarddosis für Erwachsene 400 mg bis 600 mg pro Tag, während bei GIST oft eine Dosis von 400 mg täglich verordnet wird. In bestimmten Fällen, wie bei Krankheitsprogression oder unzureichendem Ansprechen, kann die Dosis auf bis zu 800 mg pro Tag erhöht werden, die dann auf zwei Einnahmen (morgens und abends) aufgeteilt werden sollte.

Bei Kindern wird die Dosierung nach Körperoberfläche berechnet, üblicherweise 260 mg/m² bis maximal 340 mg/m² pro Tag. Die Dosisanpassung ist erforderlich bei Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion, da Imatinib über die Leber metabolisiert und über die Nieren ausgeschieden wird.

Regelmäßige Blutbildkontrollen sind notwendig, um Nebenwirkungen wie Neutropenie oder Thrombozytopenie frühzeitig zu erkennen. Auch Leber- und Nierenwerte sollten regelmäßig überprüft werden. Bei starken Nebenwirkungen kann eine Dosisreduktion oder ein vorübergehendes Absetzen erforderlich sein.

Risiken & Nebenwirkungen

Die Verträglichkeit des Imatinibs ist allgemein gut. Es kann jedoch zu Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Verdauungsstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Ödemen, Gewichtszunahme, Muskelkrämpfen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Hautausschlag, Knochenschmerzen und Veränderungen im Blutbild kommen.

Kontraindiziert ist Imatinib nur bei einer Überempfindlichkeit oder Unverträglichkeit gegenüber Imatinib.

Imatinib sollte nicht gleichzeitig mit Paracetamol eingenommen werden, da es die Glucuronidierung (Bindung an die Glucuronsäure während der Metabolisierung) des Paracetamols hemmt. Desweiteren werden bestimmte Untereinheiten des Cytochroms P450 beeinflusst, was zu Interaktionen mit weiteren Arzneistoffen führen kann.

Kontraindikationen

Imatinib ist kontraindiziert bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der Hilfsstoffe. Eine allergische Reaktion kann sich in Form von Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden oder anaphylaktischem Schock äußern und erfordert ein sofortiges Absetzen des Medikaments.

Patienten mit schwerer Leberinsuffizienz sollten Imatinib nur mit äußerster Vorsicht erhalten, da der Wirkstoff hauptsächlich in der Leber metabolisiert wird. Eine eingeschränkte Leberfunktion kann zu einer erhöhten Wirkstoffkonzentration im Blut und somit zu verstärkten Nebenwirkungen führen. Auch bei schwerer Niereninsuffizienz ist die Anwendung problematisch, da die Ausscheidung des Medikaments beeinträchtigt sein kann.

Da Imatinib das Blutbild beeinflusst und zu Neutropenie oder Thrombozytopenie führen kann, ist es bei Patienten mit vorbestehender schwerer Knochenmarkdepression oder unbehandelter Myelosuppression kontraindiziert. Regelmäßige Blutbildkontrollen sind essenziell, um das Risiko einer schweren Zytopenie zu minimieren.

Eine Schwangerschaft stellt eine relative Kontraindikation dar, da Imatinib fetotoxische Wirkungen zeigen kann. Frauen im gebärfähigen Alter sollten während der Behandlung eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden. Auch in der Stillzeit ist Imatinib kontraindiziert, da der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht und das Kind gefährden kann.

Vorsicht ist zudem bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder schweren kardiovaskulären Erkrankungen geboten, da Imatinib Flüssigkeitsretention und Ödeme begünstigen kann, was die kardiale Belastung erhöht.

Interaktionen mit anderen Medikamenten

Imatinib wird hauptsächlich über das Cytochrom-P450-Enzymsystem in der Leber metabolisiert, insbesondere durch CYP3A4. Daher kann es mit Medikamenten interagieren, die dieses Enzym hemmen oder induzieren.

CYP3A4-Inhibitoren wie Ketoconazol, Itraconazol, Erythromycin und Clarithromycin können den Abbau von Imatinib verlangsamen und die Wirkstoffkonzentration im Blut erhöhen, was das Risiko von Nebenwirkungen wie Myelosuppression oder Leberschäden steigert. Umgekehrt führen CYP3A4-Induktoren wie Rifampicin, Carbamazepin, Phenytoin oder Johanniskraut zu einem schnelleren Abbau von Imatinib und können dessen therapeutische Wirkung verringern.

Die gleichzeitige Anwendung mit Paracetamol kann das Risiko hepatotoxischer Effekte erhöhen, weshalb eine Kombination nur mit Vorsicht erfolgen sollte. Antikoagulanzien wie Warfarin erfordern eine engmaschige Kontrolle der INR-Werte, da Imatinib deren Wirkung verstärken kann.

Auch die Kombination mit anderen myelosuppressiven Medikamenten, wie bestimmten Zytostatika oder Immunsuppressiva, kann das Risiko einer schweren Neutropenie oder Thrombozytopenie erhöhen. Bei Patienten, die Antihypertensiva oder Diuretika einnehmen, besteht eine erhöhte Gefahr von Flüssigkeitsretention und Ödemen.

Da Imatinib zudem die Plasmaspiegel von Substraten des P-Glykoproteins beeinflussen kann, ist Vorsicht geboten bei gleichzeitiger Einnahme von Digoxin oder Ciclosporin. Eine individuelle Dosisanpassung kann in vielen Fällen erforderlich sein, um unerwünschte Wechselwirkungen zu minimieren.

Alternative Behandlungsmethoden

Wenn Imatinib nicht vertragen wird oder nicht ausreichend wirksam ist, stehen verschiedene alternative Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) zur Verfügung. Dazu gehören Dasatinib, Nilotinib, Bosutinib und Ponatinib, die insbesondere bei der Behandlung der chronischen myeloischen Leukämie (CML) oder gastrointestinaler Stromatumoren (GIST) eingesetzt werden. Diese Substanzen haben unterschiedliche Wirkmechanismen und Resistenzprofile, sodass eine Umstellung auf einen anderen TKI je nach Mutation oder Nebenwirkungsprofil sinnvoll sein kann.

Dasatinib ist eine Alternative für Patienten mit CML im chronischen oder fortgeschrittenen Stadium und wirkt auch bei einigen Imatinib-resistenten Mutationen. Nilotinib eignet sich ebenfalls für CML-Patienten und hat eine stärkere Bindung an das BCR-ABL-Protein als Imatinib. Bosutinib wird oft als Zweit- oder Drittlinientherapie eingesetzt, wenn andere TKI nicht vertragen werden oder unwirksam sind. Ponatinib wird insbesondere bei T315I-mutierten CML-Fällen angewendet, da diese Mutation oft Resistenzen gegen andere TKI zeigt.

Bei gastrointestinalen Stromatumoren kann bei Imatinib-Unverträglichkeit auf Sunitinib oder Regorafenib umgestellt werden. Falls keine TKI infrage kommen, kann eine Chemotherapie in Einzelfällen erwogen werden. Zusätzlich können unterstützende Maßnahmen wie Knochenmarktransplantationen oder experimentelle Therapien in klinischen Studien eine Option sein.

Quellen

- "Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics" von Laurence Brunton, Randa Hilal-Dandan, und Bjorn Knollmann

- "Rang & Dale's Pharmacology" von Humphrey P. Rang, Maureen M. Dale, James M. Ritter, und Rod J. Flower

- "Basic and Clinical Pharmacology" von Bertram Katzung, Anthony Trevor