Kopfhaut

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 29. März 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Kopfhaut

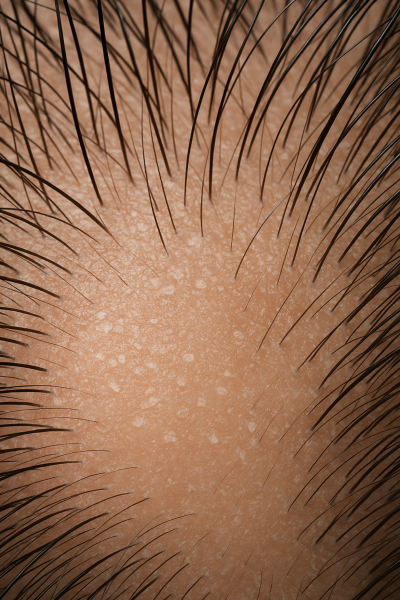

Die Kopfhaut ist weit mehr als nur die Fläche, auf der unsere Haare wachsen. Sie spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden – und das oft, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Während Hautpflege für Gesicht und Körper längst zum Alltag vieler Menschen gehört, wird die Kopfhaut häufig übersehen oder nur dann beachtet, wenn sie bereits Probleme bereitet: Juckreiz, Schuppen, Rötungen oder fettige Stellen sind Warnsignale, die zeigen, dass dieses wichtige Hautareal aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Dabei erfüllt die Kopfhaut eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen. Sie schützt den Schädel vor äußeren Einflüssen, unterstützt die Thermoregulation und beherbergt zahlreiche Haarfollikel, Nervenenden, Talgdrüsen und Blutgefäße. Als Teil des größten Organs unseres Körpers – der Haut – reagiert sie besonders sensibel auf innere und äußere Reize: Hormonelle Schwankungen, Stress, falsche Pflegeprodukte oder Umweltbelastungen spiegeln sich oft zuerst auf der Kopfhaut wider.

Gesundheitliche Probleme, die an der Kopfhaut auftreten, sind nicht nur unangenehm, sondern können auch auf tieferliegende körperliche oder psychische Störungen hinweisen. In manchen Fällen stehen sie sogar im Zusammenhang mit chronischen Hautkrankheiten oder systemischen Erkrankungen.

Ziel dieses Artikels ist es, ein umfassendes Verständnis für die gesundheitlichen Aspekte der Kopfhaut zu vermitteln. Wir werfen einen genauen Blick auf ihre Anatomie und Funktionen, beleuchten häufige Beschwerden, klären über Krankheitsbilder auf und geben praxisnahe Empfehlungen zur Pflege, Prävention und Behandlung. Denn nur wer die Sprache seiner Kopfhaut versteht, kann rechtzeitig reagieren – und so langfristig zur eigenen Hautgesundheit beitragen.

Anatomie und Funktionen der Kopfhaut

Die menschliche Kopfhaut ist ein faszinierendes und hochkomplexes Areal unseres Körpers. Obwohl sie oberflächlich betrachtet schlicht erscheint, verbirgt sich unter den Haaren ein fein abgestimmtes System aus Hautschichten, Blutgefäßen, Nerven, Talg- und Schweißdrüsen sowie Haarfollikeln. Ihre Struktur ist vergleichbar mit der übrigen Körperhaut, weist jedoch einige Besonderheiten auf, die mit der Dichte der Haarfollikel und ihrer exponierten Lage auf dem Kopf zusammenhängen.

Die Kopfhaut besteht aus fünf klar definierten Schichten. Direkt an der Oberfläche liegt die Epidermis, die äußere Hautschicht, die eine Barriere gegen Umweltfaktoren bildet und regelmäßig erneuert wird. Darunter folgt die Dermis, auch Lederhaut genannt, die reich an Blutgefäßen, Nerven und Bindegewebe ist. Hier sitzen auch die Talg- und Schweißdrüsen sowie die Haarfollikel. Diese Follikel reichen tief in die darunterliegende Subkutis, das Unterhautfettgewebe, das als Puffer gegen mechanische Belastungen dient und eine wichtige Rolle bei der Nährstoffversorgung spielt. Hinzu kommt eine dünne Schicht aus Muskelgewebe und Bindegewebe, die zwischen dem Schädelknochen und den Hautschichten verläuft und für die Beweglichkeit der Kopfhaut sorgt.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Dichte an Haarfollikeln auf der Kopfhaut. Jeder dieser Follikel ist ein eigenes kleines Organ, das eng mit dem Hormonhaushalt und der Immunabwehr verknüpft ist. Umgeben von Talgdrüsen, die über feine Kanäle Lipide an die Hautoberfläche abgeben, tragen sie maßgeblich zur Gesunderhaltung der Kopfhaut bei. Der Talg bildet zusammen mit Schweiß einen leicht sauren Film – den sogenannten Hydrolipidfilm –, der die Haut vor dem Austrocknen schützt und gleichzeitig eine antibakterielle Wirkung entfaltet.

Die Kopfhaut ist außerdem stark durchblutet und gut innerviert. Diese intensive Versorgung sichert nicht nur die Ernährung der Haarwurzeln, sondern ermöglicht auch eine schnelle Reaktion auf äußere Reize wie Kälte, Hitze oder Schmerz. Über ein dichtes Netz sensorischer Nervenendigungen nimmt sie Veränderungen in der Umgebung wahr, was besonders für die Temperaturregulation wichtig ist. Darüber hinaus zeigt die Kopfhaut eine ausgeprägte Immunaktivität: Sie beherbergt zahlreiche Immunzellen, die Krankheitserreger abwehren und Entzündungen regulieren können.

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Rolle der Kopfhaut im Zusammenhang mit psychischem Wohlbefinden. Aufgrund der hohen Dichte an Nervenendigungen ist sie sehr sensibel, und viele Menschen empfinden Kopfhautkontakt – etwa durch Massagen oder Berührungen – als beruhigend oder sogar therapeutisch. Umgekehrt kann chronischer Stress über die Ausschüttung von Stresshormonen das Gleichgewicht der Kopfhaut beeinflussen, etwa durch eine veränderte Talgproduktion oder die Schwächung der Hautbarriere.

In ihrer Gesamtheit erfüllt die Kopfhaut also nicht nur passive Schutzfunktionen, sondern ist ein aktives, dynamisches Organ, das mit vielen Systemen des Körpers in engem Austausch steht. Ihre Gesundheit ist eng verknüpft mit der des gesamten Organismus – und oft ein frühzeitiger Indikator für körperliche oder seelische Ungleichgewichte.

Häufige Kopfhautprobleme und ihre Ursachen

Die Kopfhaut ist täglich vielfältigen Belastungen ausgesetzt – sowohl von außen als auch von innen. Diese sensible Zone reagiert empfindlich auf Umweltfaktoren, Pflegegewohnheiten, hormonelle Schwankungen und psychische Einflüsse. Eine unausgewogene Ernährung, Stress oder eine genetische Veranlagung können ebenfalls dazu führen, dass die Balance der Kopfhaut gestört wird. Die Folge sind unterschiedliche Beschwerden, die von mildem Juckreiz bis hin zu chronischen Erkrankungen reichen können. Viele dieser Probleme haben ähnliche Symptome, jedoch sehr unterschiedliche Ursachen und Behandlungsmethoden.

Ein besonders häufiges Phänomen ist die trockene Kopfhaut, die sich durch Spannungsgefühl, feine Schuppen und Juckreiz bemerkbar macht. Häufig entstehen diese Symptome durch eine gestörte Hautbarriere. Die Talgdrüsen produzieren zu wenig Fett, sodass die schützende Lipidschicht der Haut nicht ausreichend gebildet wird. In der Folge verliert die Kopfhaut Feuchtigkeit, was zu Trockenheit und Schuppenbildung führt. Die Ursachen dafür sind vielfältig: übermäßiges Haarewaschen mit aggressiven Shampoos, sehr heißes Wasser, kalte Winterluft oder trockene Heizungsluft. Auch eine zu fettarme Ernährung oder ein Mangel an Vitaminen, wie zum Beispiel Vitamin D oder Biotin, kann die Haut austrocknen und ihre Schutzfunktion schwächen.

Dem gegenüber steht die fettige Kopfhaut, bei der eine Überproduktion von Talg vorliegt. Diese Form der Kopfhautproblematik zeigt sich durch ein schnell nachfettendes Haar, glänzende oder ölige Stellen und häufig auch durch fettige Schuppen. Die übermäßige Talgproduktion kann hormonell bedingt sein, etwa während der Pubertät, bei Schwangerschaft oder durch hormonelle Störungen wie das polyzystische Ovarialsyndrom. Auch genetische Veranlagung spielt eine Rolle. Die fettige Umgebung begünstigt zudem das Wachstum bestimmter Mikroorganismen wie Hefepilze, was wiederum Entzündungen oder seborrhoische Dermatitis hervorrufen kann.

Ein weiteres weit verbreitetes Symptom ist die juckende Kopfhaut. Juckreiz ist keine eigenständige Krankheit, sondern ein Hinweis darauf, dass die Haut gereizt oder entzündet ist. Neben trockener oder fettiger Kopfhaut kann Juckreiz durch allergische Reaktionen auf Haarpflegeprodukte, Duftstoffe oder Konservierungsmittel ausgelöst werden. Auch psychischer Stress spielt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle. Über die Ausschüttung von Stresshormonen wird die Immunantwort der Haut beeinflusst, was Entzündungsprozesse und Empfindlichkeit verstärken kann. Menschen mit chronischem Stress neigen häufig zu vermehrtem Juckreiz, selbst ohne sichtbare Hautveränderungen.

Einige Erkrankungen der Kopfhaut haben deutlich erkennbare klinische Bilder. Die Psoriasis capitis, also die Schuppenflechte auf der Kopfhaut, ist eine chronisch-entzündliche Hautkrankheit, die durch genetische und immunologische Faktoren beeinflusst wird. Sie äußert sich durch silbrig-weiße, dicke Schuppen auf geröteter Haut, häufig begleitet von starkem Juckreiz. Die Herde treten meist symmetrisch auf und sind oft resistent gegenüber herkömmlichen Pflegeprodukten. Eine ähnliche Erscheinung bietet die seborrhoische Dermatitis, bei der sich fettige, gelbliche Schuppen in Verbindung mit Entzündungen zeigen. Diese Erkrankung betrifft häufig Bereiche mit hoher Talgdrüsendichte und tritt oft in Schüben auf, etwa bei Stress oder geschwächtem Immunsystem.

Neben diesen chronischen Erkrankungen gibt es auch akute oder infektiöse Probleme wie die Follikulitis. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Haarfollikel, meist ausgelöst durch Bakterien wie Staphylococcus aureus. Die betroffenen Stellen erscheinen gerötet, geschwollen und schmerzhaft, zum Teil mit kleinen Pusteln. In schweren Fällen können daraus Abszesse entstehen. Auch Pilzinfektionen der Kopfhaut, insbesondere die Tinea capitis, sind nicht selten, vor allem bei Kindern. Diese hoch ansteckende Infektion wird durch dermatophyte Pilze verursacht und führt zu geröteten, schuppigen Arealen mit Haarverlust. Die Behandlung erfordert in der Regel systemische Antimykotika.

Parasitäre Infektionen wie der Befall mit Kopfläusen sind ebenfalls ein bekanntes Kopfhautproblem, besonders in Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten. Kopfläuse ernähren sich vom Blut der Kopfhaut und verursachen durch ihre Bisse starken Juckreiz. Bei längerem Befall kann es durch das Kratzen zu bakteriellen Sekundärinfektionen kommen. Die Behandlung erfolgt mit speziellen Läusemitteln, die sowohl die erwachsenen Tiere als auch die Nissen abtöten müssen.

Eine eher seltene, aber schwerwiegende Erkrankung ist der sogenannte Lichen planopilaris, eine vernarbende Form des Haarausfalls, bei der das Immunsystem die Haarfollikel angreift. Die betroffenen Stellen entzünden sich zunächst, später vernarben sie und die Haare fallen dauerhaft aus. Da diese Erkrankung irreversiblen Haarverlust verursachen kann, ist eine frühzeitige Diagnose und Therapie entscheidend.

Nicht zuletzt sollte auch die Rolle hormoneller und psychischer Faktoren bei Kopfhautproblemen betont werden. Hormonschwankungen, wie sie während der Menstruation, in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren auftreten, wirken sich direkt auf die Talgproduktion und die Reizbarkeit der Haut aus. Gleichzeitig kann anhaltender psychischer Stress chronische Entzündungsprozesse begünstigen oder bestehende Hauterkrankungen verschlechtern. Die Kopfhaut ist in gewisser Weise ein Spiegel innerer Zustände – sowohl körperlicher als auch seelischer.

Die Rolle der Kopfhaut bei Haarausfall

Haarausfall ist ein weit verbreitetes Phänomen, das viele Menschen im Laufe ihres Lebens betrifft – Männer wie Frauen. Dabei liegt der Fokus oft auf den Haaren selbst, doch die Gesundheit der Kopfhaut spielt eine entscheidende Rolle für deren Wachstum und Erhalt. Die Haarfollikel, aus denen jedes einzelne Haar wächst, sind tief in der Kopfhaut verankert. Ihr Zustand hängt unmittelbar von der Durchblutung, dem Hormonhaushalt, der Immunaktivität und dem allgemeinen Hautmilieu ab. Gerät dieses empfindliche Gleichgewicht aus der Balance, können Wachstumsstörungen und Haarausfall die Folge sein.

Eine gesunde Kopfhaut bietet den optimalen Nährboden für kräftige, widerstandsfähige Haare. Sie ist gut durchblutet, weist eine stabile Talgproduktion auf, besitzt eine funktionierende Hautbarriere und ein aktives, aber nicht überreagierendes Immunsystem. Ist jedoch die Durchblutung gestört – etwa durch Verspannungen, Rauchen oder eine unzureichende Mikrozirkulation – werden die Haarfollikel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dies kann zu einer Schwächung der Haarwurzeln führen und das Haarwachstum verlangsamen oder ganz stoppen.

Entzündliche Prozesse auf der Kopfhaut stellen einen weiteren Risikofaktor dar. Bei Erkrankungen wie Psoriasis, seborrhoischer Dermatitis oder chronischer Follikulitis ist die Haut häufig gerötet, gereizt und mit Schuppen bedeckt. In diesem entzündlichen Umfeld geraten die Haarfollikel zunehmend unter Druck. Es kommt zu Miniaturisierung – einem Prozess, bei dem die Haarwurzeln schrumpfen und nur noch feine, kaum sichtbare Härchen produzieren. Bei andauernder Entzündung kann es sogar zur Zerstörung der Follikel und damit zu dauerhaftem Haarverlust kommen.

Ein typisches Beispiel für einen durch Kopfhautveränderungen bedingten Haarausfall ist die sogenannte vernarbende Alopezie. Dabei wird das Follikelgewebe irreversibel zerstört, häufig durch Autoimmunreaktionen wie beim Lichen planopilaris. Im Gegensatz dazu steht die nicht-vernarbende Form, etwa die androgenetische Alopezie, bei der hormonelle Faktoren die zentrale Rolle spielen. Doch auch hier zeigt sich: Je gesünder die Kopfhaut, desto länger können Haarfollikel funktionsfähig bleiben. Entzündungen oder übermäßiger Talg, wie sie bei seborrhoischer Haut häufig vorkommen, beschleunigen den Verlauf der hormonell bedingten Alopezie deutlich.

Auch psychische Belastungen können über die Kopfhaut in das Haarwachstum eingreifen. Anhaltender Stress erhöht den Cortisolspiegel, was sich negativ auf die Zellteilung in der Haarwurzel auswirken kann. Gleichzeitig beeinflusst Stress die Talgproduktion und das Immunsystem der Haut, was wiederum Entzündungen und Reizungen fördert. Der sogenannte diffuse Haarausfall, bei dem das Haar gleichmäßig über den gesamten Kopf ausdünnt, ist oft stressbedingt und zeigt, wie sensibel die Verbindung zwischen Psyche, Kopfhaut und Haar ist.

Ein weiterer, häufig übersehener Aspekt ist die Rolle von Pflegegewohnheiten. Mechanische Reize durch zu starkes Bürsten, aggressive Shampoos oder chemische Behandlungen wie Blondierungen oder Dauerwellen können die Kopfhaut reizen oder sogar verletzen. In der Folge kommt es zu mikroentzündlichen Prozessen, die das Haarwachstum langfristig beeinträchtigen. Auch übermäßiges Styling, das die Poren verstopft oder die Haut austrocknet, wirkt sich negativ auf das Kopfhautmilieu aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine gesunde, gut gepflegte Kopfhaut ist die Grundvoraussetzung für volles, kräftiges Haar. Wer sich um seine Kopfhaut kümmert – durch sanfte Pflege, gesunde Ernährung, Stressreduktion und rechtzeitige Behandlung von Hautproblemen – legt den Grundstein für nachhaltiges Haarwachstum. Umgekehrt ist eine belastete, gereizte oder entzündete Kopfhaut oft der unsichtbare Auslöser für Haarausfall – und verdient daher weit mehr Aufmerksamkeit, als ihr im Alltag häufig geschenkt wird.

Diagnostik und Untersuchungsmethoden

Die Kopfhaut ist zwar gut zugänglich, doch viele Erkrankungen oder Störungen sind mit bloßem Auge nur schwer eindeutig zu erkennen. Ähnliche Symptome wie Schuppen, Rötungen, Juckreiz oder Haarausfall können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Umso wichtiger ist eine fundierte Diagnostik, um gezielt und wirksam behandeln zu können. Der erste Schritt besteht meist in der Anamnese, also der ausführlichen Befragung des Patienten zu Beschwerden, Lebensgewohnheiten, Pflegeprodukten, Ernährung, Stressbelastung und familiären Vorerkrankungen. Bereits hier können sich erste Hinweise auf mögliche Auslöser ergeben.

Die körperliche Untersuchung beginnt mit einer genauen Betrachtung der Kopfhaut. Dermatologinnen und Dermatologen achten auf Auffälligkeiten wie Rötungen, Schuppenart, Verkrustungen, fettige oder trockene Stellen, Entzündungen oder sichtbare Haarlücken. Oft wird dabei die sogenannte Trichoskopie eingesetzt – eine spezielle Form der Auflichtmikroskopie, mit der sich die Haarstruktur, die Haarfollikel und die Kopfhaut in hoher Vergrößerung darstellen lassen. Sie liefert wichtige Informationen über den Zustand der Haarwurzeln, das Vorhandensein von Entzündungen, Schuppenarten oder Parasiten und hilft bei der Differenzierung zwischen verschiedenen Formen des Haarausfalls.

In Fällen, in denen die äußerliche Untersuchung nicht ausreicht, kann eine Hautbiopsie erforderlich sein. Dabei wird unter örtlicher Betäubung ein kleines Hautstück entnommen, das im Labor mikroskopisch untersucht wird. Vor allem bei unklaren entzündlichen oder vernarbenden Prozessen liefert eine Biopsie präzise Informationen über die Art der Erkrankung und den Schweregrad.

Auch Allergietests können eine Rolle spielen, insbesondere wenn der Verdacht auf kontaktallergische Reaktionen durch Pflegeprodukte besteht. Dabei wird über sogenannte Epikutantests geprüft, ob die Haut auf bestimmte Stoffe überempfindlich reagiert. In manchen Fällen kommen auch Blutuntersuchungen zum Einsatz – etwa zur Bestimmung von Hormonwerten, Entzündungsmarkern oder Nährstoffmängeln wie Eisen, Zink oder Vitamin D, die sich ebenfalls auf die Kopfhautgesundheit auswirken können.

Die Diagnostik von Kopfhautproblemen ist also ein interdisziplinärer Prozess, der dermatologische, immunologische, hormonelle und auch psychische Aspekte berücksichtigt. Sie bildet die unverzichtbare Grundlage für eine zielgerichtete Therapie – denn nur wer die genaue Ursache kennt, kann auch wirksam gegen die Beschwerden vorgehen.

Prävention und Pflege der Kopfhaut

Eine gesunde Kopfhaut ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Pflege, bewusster Entscheidungen und eines ausgeglichenen Lebensstils. Während viele Menschen großen Wert auf die Pflege ihrer Haare legen, wird die darunterliegende Kopfhaut oft stiefmütterlich behandelt. Dabei ist sie das Fundament, auf dem die Haargesundheit ruht – vergleichbar mit dem Boden, der eine Pflanze nährt. Nur wenn dieser Boden gesund ist, kann auch das Haar kräftig und widerstandsfähig wachsen.

Die Basis jeder Kopfhautpflege ist die Reinigung – aber nicht jede Reinigung ist auch gesund. Zu häufiges oder zu aggressives Waschen kann die natürliche Schutzbarriere der Haut zerstören. Shampoos mit Sulfaten, Alkohol oder starken Duftstoffen greifen den Hydrolipidfilm an, der aus Talg und Schweiß besteht und die Kopfhaut vor Austrocknung und Krankheitserregern schützt. Menschen mit empfindlicher oder problematischer Kopfhaut sollten auf milde, pH-neutrale Produkte setzen, idealerweise ohne Silikone, Parabene oder synthetische Duftstoffe. Auch die Wahl der Waschtemperatur spielt eine Rolle: Lauwarmes Wasser ist ideal, während heißes Wasser die Haut zusätzlich reizen und austrocknen kann.

Neben der Reinigung ist auch die mechanische Behandlung der Kopfhaut entscheidend. Starkes Rubbeln beim Trocknen, grobes Bürsten oder zu enge Frisuren können die Haut unnötig strapazieren und die Haarwurzeln schwächen. Stattdessen empfiehlt sich eine sanfte Handhabung. Regelmäßige, behutsame Massagen mit den Fingerspitzen fördern die Durchblutung und regen die Nährstoffversorgung der Haarfollikel an. Solche Massagen können nicht nur entspannend wirken, sondern aktiv zur Regeneration der Kopfhaut beitragen.

Ein oft unterschätzter Faktor in der Prävention von Kopfhautproblemen ist die Ernährung. Die Haut ist auf eine ständige Zufuhr von Vitaminen, Mineralstoffen und ungesättigten Fettsäuren angewiesen, um ihre Schutz- und Regenerationsfunktionen aufrechtzuerhalten. Besonders wichtig für die Kopfhautgesundheit sind Vitamin A, B-Vitamine (insbesondere Biotin), Vitamin D, Zink, Eisen und Omega-3-Fettsäuren. Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung mit viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Nüssen und hochwertigen Ölen kann das Hautbild von innen heraus verbessern.

Auch die psychische Verfassung spielt eine bedeutende Rolle. Chronischer Stress, Schlafmangel oder emotionale Belastungen wirken sich über hormonelle und immunologische Prozesse direkt auf die Haut aus. Stress kann zu einer Überproduktion von Talg, zu Entzündungen oder zu Störungen der Hautbarriere führen – alles Faktoren, die das Risiko für Kopfhautprobleme erhöhen. Entspannungsübungen, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und bewusste Pausen im Alltag sind daher nicht nur für das seelische, sondern auch für das körperliche Wohlbefinden – einschließlich der Kopfhaut – essenziell.

Ein zusätzlicher Aspekt der Prävention ist der Schutz vor Umwelteinflüssen. UV-Strahlung, Luftverschmutzung und starke Temperaturschwankungen können die Kopfhaut reizen und austrocknen. Im Sommer empfiehlt sich bei längerem Aufenthalt im Freien ein Hut oder ein UV-Schutzspray für die Kopfhaut. Im Winter sollte darauf geachtet werden, dass Mützen nicht zu eng sitzen oder aus Materialien bestehen, die die Haut reizen.

Zusammengefasst zeigt sich: Eine gesunde Kopfhaut entsteht durch einen ganzheitlichen Ansatz. Die richtige Pflege, eine ausgewogene Ernährung, ein bewusster Umgang mit Stress und der Schutz vor äußeren Einflüssen bilden das Fundament, auf dem nicht nur das Haar, sondern auch das Wohlbefinden gedeihen kann.

Medizinische und alternative Behandlungsmöglichkeiten

Wenn die Kopfhaut aus dem Gleichgewicht gerät und Beschwerden wie Schuppen, Juckreiz, Entzündungen oder Haarausfall auftreten, reichen reine Pflegemaßnahmen oft nicht mehr aus. In solchen Fällen ist eine gezielte Behandlung notwendig, die sich an der konkreten Ursache orientiert. Dabei stehen sowohl medizinische als auch alternative Therapieansätze zur Verfügung, die sich je nach Befund ergänzen oder abwechselnd eingesetzt werden können.

In der schulmedizinischen Behandlung kommen vor allem topische Wirkstoffe zum Einsatz – also Medikamente, die direkt auf die betroffene Hautstelle aufgetragen werden. Dazu zählen entzündungshemmende Mittel wie Kortisonpräparate, die bei akuten oder chronischen Entzündungen helfen, indem sie die überaktive Immunantwort der Haut dämpfen. Sie werden bei Erkrankungen wie Psoriasis, seborrhoischer Dermatitis oder Neurodermitis eingesetzt. Wichtig ist hier die richtige Dosierung und Dauer der Anwendung, da Kortison bei übermäßiger oder langfristiger Verwendung Nebenwirkungen wie Hautverdünnung verursachen kann.

Auch antimykotische Präparate – also Mittel gegen Pilze – spielen eine zentrale Rolle, insbesondere bei Pilzinfektionen der Kopfhaut wie der Tinea capitis oder bei seborrhoischer Dermatitis, bei der Hefepilze eine wichtige Rolle spielen. Ketoconazol-haltige Shampoos etwa wirken nicht nur antimykotisch, sondern auch entzündungshemmend und regulierend auf die Talgdrüsen. Bei bakteriellen Entzündungen kommen wiederum antibiotische Salben oder – in schweren Fällen – systemische Antibiotika zum Einsatz.

In Fällen von hormonell bedingtem Haarausfall oder Autoimmunerkrankungen wird oft eine systemische Therapie nötig. Hierzu zählen beispielsweise Antiandrogene bei androgenetischer Alopezie oder Biologika bei schwerer Psoriasis. Diese greifen gezielt in die körpereigenen Regulationsmechanismen ein und können – bei sorgfältiger Überwachung – langfristig wirksam sein. Ergänzend dazu können Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden, wenn ein Mangel an bestimmten Mikronährstoffen diagnostiziert wurde. Besonders relevant sind hierbei Eisen, Zink, Biotin und Vitamin D.

Neben der konventionellen Medizin bieten auch alternative und naturheilkundliche Verfahren interessante Ansätze zur Behandlung von Kopfhautproblemen. Viele Heilpflanzen besitzen entzündungshemmende, beruhigende oder pilzhemmende Eigenschaften. Teebaumöl etwa wirkt antiseptisch und kann bei fettiger, schuppender Kopfhaut hilfreich sein – allerdings sollte es immer verdünnt angewendet werden, um Hautreizungen zu vermeiden. Aloe Vera gilt als feuchtigkeitsspendend und reizlindernd, während Kamillenextrakt beruhigend und entzündungshemmend wirkt. Bei akuten Entzündungen kann auch Heilerde als Maske helfen, überschüssigen Talg zu binden und die Haut zu beruhigen.

Ein weiteres naturheilkundliches Verfahren ist die Aromatherapie, bei der ätherische Öle gezielt zur Stärkung und Beruhigung der Kopfhaut eingesetzt werden. Lavendelöl, Rosmarinöl oder Pfefferminzöl können – richtig dosiert – die Durchblutung fördern, den Juckreiz lindern und das Haarwachstum stimulieren. Diese Öle werden häufig in Trägerölen wie Jojoba- oder Kokosöl verdünnt und in die Kopfhaut einmassiert.

Auch neuere Behandlungsansätze wie die Mesotherapie finden zunehmend Anwendung. Dabei werden über feine Injektionen Wirkstoffe direkt in die mittlere Hautschicht eingebracht, um Haarwurzeln zu stimulieren und die Regeneration der Kopfhaut zu fördern. Bei manchen Patienten kommen auch Lichttherapien, etwa mit Rotlicht oder Laser, zum Einsatz, die entzündungshemmend wirken und die Zellaktivität anregen sollen.

Trotz vieler vielversprechender Möglichkeiten ist es wichtig, alternative Methoden nicht als Ersatz für eine fundierte medizinische Behandlung zu sehen, sondern als ergänzende Maßnahmen im Rahmen eines ganzheitlichen Therapiekonzepts. Gerade bei chronischen oder wiederkehrenden Beschwerden ist die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient entscheidend: Nur durch individuelle Diagnostik, klare Zielsetzung und realistische Erwartungen kann eine nachhaltige Verbesserung der Kopfhautgesundheit erreicht werden.

Psychosoziale Aspekte und Lebensqualität

Kopfhautprobleme beschränken sich nicht nur auf physische Beschwerden wie Juckreiz, Schuppen oder Haarausfall. Sie wirken oft viel tiefer – auf die Psyche, das Selbstwertgefühl und die soziale Interaktion. Die Kopfhaut ist schließlich der Ursprung unseres Haares, eines zentralen Elements unseres äußeren Erscheinungsbildes. Wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät und das Haar in Mitleidenschaft zieht, geraten viele Menschen in einen inneren Konflikt zwischen äußerem Selbstbild und innerem Erleben.

Chronische Erkrankungen wie Psoriasis, seborrhoische Dermatitis oder sichtbarer Haarausfall können für Betroffene eine enorme seelische Belastung darstellen. Das ständige Gefühl, von anderen kritisch betrachtet zu werden, führt nicht selten zu Scham, Rückzug oder Vermeidungsverhalten. Viele leiden still, vermeiden enge soziale Kontakte, scheuen sich vor Friseurbesuchen oder verzichten auf bestimmte Kleidungsstücke, aus Angst, Schuppen oder Rötungen könnten auffallen. Auch der psychologische Druck, ständig „perfekt“ aussehen zu müssen – genährt durch soziale Medien und Schönheitsideale –, verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich.

Darüber hinaus kann sich ein Teufelskreis entwickeln: Psychische Belastungen wie Stress oder Angst verschlechtern oft den Zustand der Kopfhaut, was wiederum zu mehr Stress führt. Gerade bei stressassoziierten Erkrankungen wie Neurodermitis oder diffusem Haarausfall zeigt sich dieser Zusammenhang besonders deutlich. Viele Betroffene berichten, dass sich ihre Symptome in belastenden Lebensphasen verstärken – sei es durch Prüfungsstress, familiäre Konflikte oder beruflichen Druck.

Umso wichtiger ist ein ganzheitlicher Blick auf die Kopfhautgesundheit, der auch die emotionale und soziale Dimension einbezieht. Therapeutische Gespräche, psychosomatische Ansätze oder Selbsthilfegruppen können wertvolle Unterstützung bieten. Ebenso hilfreich ist es, sich aktiv über die eigene Erkrankung zu informieren – Wissen nimmt die Ohnmacht und schafft Handlungsspielraum. Auch achtsame Selbstpflege, regelmäßige Ruhephasen und das Einfordern von Verständnis im sozialen Umfeld können helfen, den Umgang mit einer chronischen Kopfhauterkrankung zu erleichtern.

Die psychische Belastung durch sichtbare Kopfhautprobleme ist real und darf nicht unterschätzt werden. Eine wirksame Therapie sollte daher nicht nur auf die Symptome zielen, sondern immer auch Raum für die psychische Stabilisierung schaffen – sei es durch medizinische Beratung, psychologische Begleitung oder durch eine Stärkung des Selbstbildes und der Selbstakzeptanz.

Zusammenfassung

Die Kopfhaut ist weit mehr als nur der „Boden“ für unser Haar – sie ist ein empfindliches, komplexes Organ mit zentraler Bedeutung für unser Wohlbefinden. Sie schützt, reguliert, reagiert und kommuniziert – mit unserem Körper ebenso wie mit unserer Umwelt. Ihre Gesundheit ist eng mit inneren und äußeren Einflüssen verknüpft: hormonelle Veränderungen, Stress, Ernährung, Umweltbedingungen und Pflegegewohnheiten hinterlassen sichtbare Spuren.

Kopfhautprobleme wie Juckreiz, Schuppen, Entzündungen oder Haarausfall sind keine bloßen Schönheitsmakel, sondern ernstzunehmende Signale, die auf Störungen im körperlichen oder seelischen Gleichgewicht hinweisen können. Eine fundierte Diagnostik, angepasst an die individuelle Situation, bildet die Grundlage für eine wirksame Behandlung. Medizinische und alternative Therapieformen können dabei sinnvoll kombiniert werden – vorausgesetzt, sie werden achtsam, professionell und differenziert eingesetzt.

Ebenso wichtig wie die Behandlung bestehender Beschwerden ist die Prävention: Eine bewusste Pflege, gesunde Lebensgewohnheiten, Stressreduktion und Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst können dazu beitragen, die Kopfhaut langfristig gesund zu halten. Wer ihrer Bedeutung die nötige Aufmerksamkeit schenkt, schafft nicht nur die Voraussetzung für schönes Haar, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur ganzheitlichen Haut- und Gesundheitsvorsorge.

Quellen

- Blickdiagnosen Dermatologie: Die 135 wichtigsten dermatologischen Krankheitsbilder von Maurice Moelleken und Joachim Dissemond

- BASICS Dermatologie von Dorothea Terhorst-Molawi

- Dermatologie Venerologie: Grundlagen. Klinik. Atlas. von Peter Fritsch und Thomas Schwarz