Luteinisierendes Hormon

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer. nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 27. Februar 2025Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Laborwerte Luteinisierendes Hormon

LH, das Luteinisierende Hormon, ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen für die Bildung und Ausschüttung der Geschlechtshormone verantwortlich. Außerdem reguliert es den monatlichen Zyklus der Frau. Bekannt ist es auch unter dem Namen Lutropin und Luteotropin.

Was ist das Luteinisierende Hormon?

Das Luteinisierende Hormon wird auch Luteotropin, Lutropin oder gelbfärbendes Hormon genannt - „luteus“ bedeutet im Lateinischen soviel wie orangegelb. Die Bezeichnung luteinisierend wird abgeleitet von einer der Hauptfunktionen des Hormons, nämlich der Entwicklung des Gelbkörpers in den Eierstöcken der Frau nach dem Eisprung.

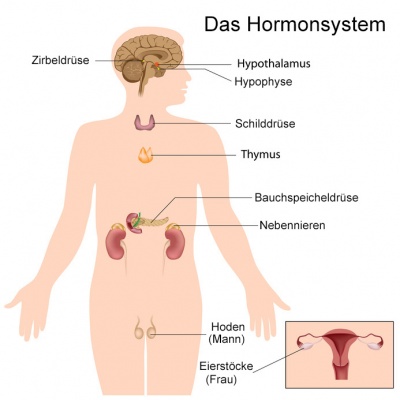

Das Luteinisierende Hormon gehört zu den glandotropen Hormonen im menschlichen Körper. Dabei handelt es sich um Hormone, die grundsätzlich auf die männlichen und weiblichen Keimdrüsen wirken.

Das Hormon, das in der Hirnanhangsdrüse - der Hypophyse - gebildet wird, sorgt beim Mann für die Produktion von Testosteron und bei der Frau für die Produktion von Progesteron und Östrogenen. Auch die Heranreifung von Spermien, den männlichen Geschlechtszellen in den Hoden, wird über das LH gesteuert, das bei Männer auch manchmal ICSH genannt wird.

Im geschlechtlichen Zyklus der Frau löst das LH den Eisprung aus, und hat somit eine besondere Bedeutung für die Fruchtbarkeit.

Wofür braucht der Körper das luteinisierende Hormon?

Das luteinisierende Hormon (LH) ist ein essenzielles Hormon, das in der Hypophyse (Hirnanhangsdrüse) gebildet wird und eine zentrale Rolle in der Regulation des Fortpflanzungssystems spielt. Es gehört zu den Gonadotropinen und wirkt bei Frauen und Männern unterschiedlich, indem es die Funktion der Geschlechtsorgane steuert.

Bei Frauen ist LH entscheidend für den Eisprung. In der ersten Hälfte des Menstruationszyklus steigt der LH-Spiegel stark an (LH-Peak) und löst damit die Ovulation aus, also die Freisetzung einer reifen Eizelle aus dem Eierstock. Anschließend fördert LH die Umwandlung des Follikels in den Gelbkörper (Corpus luteum), der Progesteron produziert. Dieses Hormon bereitet die Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Schwangerschaft vor.

Bei Männern stimuliert LH die Leydig-Zellen in den Hoden zur Produktion von Testosteron. Testosteron ist essenziell für die Spermienbildung, die Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale und den Erhalt der Libido.

Ein gestörter LH-Spiegel kann zu Fruchtbarkeitsproblemen führen. Zu hohe Werte bei Frauen, wie bei polyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS), können den Eisprung beeinträchtigen, während zu niedrige Werte zu Zyklusstörungen oder Unfruchtbarkeit führen können. Bei Männern kann ein Mangel an LH zu Testosteronmangel und reduzierter Spermienproduktion führen.

Produktion, Herstellung & Bildung

Für die Bildung und Ausschüttung im menschlichen Körper sind in erster Linie verschiedene Drüsen verantwortlich.

Das Luteinisierende Hormon wird in der Hirnanhangsdrüse, der sogenannten Hypophyse gebildet. Die Hypophyse ist eine kleine Drüse, die ihren Sitz in der mittleren Schädelgrube hat. Im Hormonsystem des Menschen wird ihr eine besondere Rolle zugeschrieben. In einem komplexen Zusammenspiel mit dem Hypothalamus führt sie die Bildung und Ausschüttung des Luteinisierenden Hormons durch.

Das Hormon selber besteht aus einer Verkettung von Aminosäuren. Diese Funktionsweise der Hormonproduktion bringt es mit sich, dass die Bildung von LH von vielen inneren und äußeren Faktoren beeinflusst wird, die sich auf das vegetative Nervensystem auswirken. So können beispielsweise psychischer Stress und auch äußere Faktoren den Hormonspiegel verändern.

Funktion, Wirkung & Eigenschaften

LH hat eine besondere Bedeutung für die Fruchtbarkeit und den geschlechtlichen Zyklus von Mann und Frau. Mit Eintreten der Geschlechtsreife gewinnt seine Arbeit an Bedeutung. Dann ist das Luteinisierende Hormon für die Regulierung des weiblichen Monatszyklus und für die Herstellung männlicher Samenzellen verantwortlich.

Im weiblichen Zyklus nimmt das LH eine besonders bedeutsame Position ein. Es löst zuerst im Zusammenspiel mit der Eizelle den Eisprung aus, und sorgt dann dafür, dass aus der Eihülle der sogenannte Gelbkörper gebildet wird, der anschließend für die Ausschüttung von Progesteron und Östrogen verantwortlich ist. Dieser Zyklus ermöglicht erst die Fruchtbarkeit der Frau, ohne die keine Schwangerschaft möglich wäre.

Die Sexualhormone Progesteron und Östrogen, die unter anderem durch die Unterstützung des LH gebildet werden, sind auch für viele andere Faktoren im weiblichen Organimus zuständig und können das Befinden stark beeinflussen.

Bei Männern steuert das LH in erster Linie die Produktion von Testosteron. Dieses Hormon wird wiederum in den Hoden zur Produktion von Samenzellen benötigt. Damit das Testosteron die Blut-Hoden-Schranke überwinden kann, ist das Luteinisierende Hormon nötig, das den Transport erst ermöglicht. Ohne das Testosteron könnte der männliche Organismus an dieser Stelle keine Samenzellen bilden und wäre unfruchtbar. Auch auf andere Bereiche des Organimus kann ein Mangel an Testosteron sich auswirken.

Wie hoch sind normale Referenzwerte

Die Konzentration des luteinisierenden Hormons (LH) im Blut variiert je nach Geschlecht, Alter und Zyklusphase bei Frauen. Die Werte werden in Internationalen Einheiten pro Liter (IU/L) gemessen und schwanken im Laufe des Lebens sowie unter bestimmten physiologischen Bedingungen.

Bei Frauen sind die LH-Werte abhängig von der Phase des Menstruationszyklus:

Follikelphase (Beginn des Zyklus): 2–12 IU/L

Ovulationsphase (Mitte des Zyklus, LH-Peak): 12–75 IU/L

Lutealphase (nach dem Eisprung): 2–12 IU/L

Nach den Wechseljahren (Menopause): 15–64 IU/L

Bei Männern sind die LH-Werte relativ konstant, da das Hormon kontinuierlich die Testosteronproduktion reguliert:

Männer: 1,5–9,3 IU/L

Bei Kindern vor der Pubertät sind die LH-Werte in der Regel niedrig (< 0,3–3,0 IU/L). Während der Pubertät steigen sie allmählich an.

Abweichungen von diesen Referenzwerten können auf hormonelle Störungen hindeuten. Erhöhte LH-Werte bei Frauen können ein Hinweis auf das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) oder eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz sein. Niedrige Werte können auf eine Hypophyseninsuffizienz oder hormonelle Dysregulation hinweisen. Bei Männern kann ein erhöhter LH-Wert auf eine primäre Hodeninsuffizienz und ein niedriger Wert auf eine gestörte Hypophysenfunktion hindeuten.

Können zu viele luteinisierende Hormone schaden?

Ein übermäßig hoher LH-Spiegel kann auf hormonelle Störungen hinweisen und verschiedene gesundheitliche Probleme verursachen. Bei Frauen ist ein erhöhter LH-Wert häufig mit dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) verbunden. Dieses Syndrom führt zu einer gestörten Eireifung und kann Unfruchtbarkeit, unregelmäßige Menstruationszyklen, vermehrte Körperbehaarung (Hirsutismus) sowie Akne verursachen. Ein dauerhaft hoher LH-Spiegel ohne den typischen Zyklusanstieg kann zudem auf eine vorzeitige Ovarialinsuffizienz oder die Wechseljahre hindeuten.

Bei Männern kann ein erhöhter LH-Wert ein Hinweis auf eine primäre Hodeninsuffizienz sein. Diese tritt auf, wenn die Hoden nicht mehr ausreichend Testosteron produzieren können, was zu Symptomen wie verminderter Libido, erektiler Dysfunktion, Muskelabbau und Stimmungsschwankungen führen kann. Ursachen hierfür sind genetische Erkrankungen wie das Klinefelter-Syndrom, Hodenschäden durch Infektionen (z. B. Mumps), Bestrahlung oder Chemotherapie.

Sowohl bei Männern als auch bei Frauen können hohe LH-Werte auf eine Hypophysenerkrankung oder eine gestörte hormonelle Regulation hinweisen. In seltenen Fällen kann ein Tumor der Hypophyse oder der Eierstöcke die Produktion übermäßig stimulieren. Hormonelle Ungleichgewichte sollten ärztlich abgeklärt werden, da sie langfristig zu Stoffwechsel- und Fruchtbarkeitsproblemen führen können.

Können zu wenige luteinisierende Hormone schaden?

Ein zu niedriger LH-Spiegel kann erhebliche Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit und den Hormonhaushalt haben. Da LH für die Steuerung der Testosteron- und Östrogenproduktion essenziell ist, kann ein Mangel zu Hormonstörungen und Fruchtbarkeitsproblemen führen.

Bei Frauen kann ein niedriger LH-Wert zu zyklusstörungen oder dem Ausbleiben des Eisprungs (Anovulation) führen. Dadurch wird die Produktion von Östrogen und Progesteron gestört, was eine Schwangerschaft erschweren oder unmöglich machen kann. Eine mögliche Ursache für niedrige LH-Werte ist das hypothalamische Amenorrhoe-Syndrom, das durch Stress, exzessiven Sport oder Untergewicht ausgelöst wird. Auch eine Funktionsstörung der Hypophyse (Hypopituitarismus) kann zu einer verminderten Ausschüttung von LH und anderen Hormonen führen.

Bei Männern kann ein LH-Mangel eine unzureichende Testosteronproduktion in den Hoden verursachen, was zu Symptomen wie Libidoverlust, erektiler Dysfunktion, Muskelschwäche und Müdigkeit führen kann. Zudem kann eine unzureichende LH-Ausschüttung die Spermienproduktion beeinträchtigen und somit Unfruchtbarkeit verursachen.

Niedrige LH-Werte können durch verschiedene Faktoren wie Hypophysen- oder Hypothalamuserkrankungen, chronische Erkrankungen, starke Kalorienrestriktion oder hormonelle Dysfunktionen verursacht werden. Da LH eine zentrale Rolle im hormonellen Gleichgewicht spielt, sollte ein anhaltend niedriger Spiegel medizinisch untersucht und gegebenenfalls behandelt werden, um langfristige gesundheitliche Folgen zu vermeiden.

Krankheiten, Beschwerden & Störungen

Da das LH maßgeblich beteiligt ist an der Bildung der wichtigen Sexualhormone kann eine gestörte Produktion viele Krankheiten und Beschwerden nach sich ziehen.

Vor allem bei Frauen ist der Hormonspiegel für viele Bereiche und Funktionen im Organismus verantwortlich. Vor allem durch eine Unterproduktion von LH kann es zu einem Mangel der Hormone Progesteron und Östrogen kommen. Progesteronmangel führt unter anderem zum Prämenstruellen Syndrom, das in der Zyklusphase nach dem Eisprung viele Beschwerden auslösen kann.

In schweren Fällen kann der Progesteronmangel zu Unfruchtbarkeit, Myomen und Zysten im Unterleib führen. Auch mit dem Östrogenmangel geht ein gesundheitliches Risiko einher. Durch einen dauerhaften Mangel kann es zu Hitzewallungen, Schlafstörungen, Vitalitätsmangel und vor allem einem vorzeitig eintretenden Alterungsprozess kommen.

Bei Männern kann eine Störung der Produktion von LH zu einem erniedrigten Testosteron-Spiegel im Blut führen. Dies kann dann zu Zeugungsunfähigkeit und vielfältigen Beeinträchtigungen führen. Betroffen sind dabei vor allem die Psyche und der Geschlechtstrieb.

Die Erektile Dysfunktion, depressive Verstimmungen, Schlafstörungen und ein grundsätzlicher Verlust an Vitalität und Antrieb sind nur einige Auswirkungen eines Testosteronmangels. Die Produktion von LH kann durch vielfältige Faktoren gestört werden, z.B. Vergiftungen, Tumoren oder dauerhafter Stress.

Tipps für eine optimale Versorgung mit luteinisierenden Hormonen

Ausgewogene Ernährung mit ausreichend gesunden Fetten

Eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Fetten fördert die Hormonproduktion. Omega-3-Fettsäuren aus Fisch, Nüssen und Leinöl sowie einfach ungesättigte Fettsäuren aus Olivenöl oder Avocados unterstützen die Bildung von Geschlechtshormonen, die indirekt die LH-Ausschüttung regulieren.

Regelmäßige körperliche Aktivität, aber nicht exzessiv

Moderater Sport kann den Hormonhaushalt positiv beeinflussen und die LH-Produktion stabil halten. Exzessives Training, insbesondere bei Frauen, kann jedoch den LH-Spiegel senken und zu hormonellen Ungleichgewichten führen.

Ausreichend Schlaf für hormonelle Balance

Die LH-Ausschüttung erfolgt zyklisch und ist mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus verbunden. Zu wenig oder schlechter Schlaf kann die Hormonproduktion beeinträchtigen. 7–9 Stunden Schlaf pro Nacht sind ideal für eine gesunde LH-Regulation.

Stress reduzieren und Cortisol-Spiegel senken

Chronischer Stress erhöht das Stresshormon Cortisol, das hemmend auf die Hypothalamus-Hypophysen-Achse wirkt und somit die LH-Ausschüttung stören kann. Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder Atemübungen helfen, den Hormonhaushalt auszugleichen.

Zufuhr von Mikronährstoffen sicherstellen

Bestimmte Vitamine und Mineralstoffe sind wichtig für die LH-Produktion. Besonders Zink (z. B. in Fleisch, Nüssen und Hülsenfrüchten), Vitamin D (durch Sonnenlicht oder Nahrungsergänzung) und Magnesium (z. B. in Bananen, dunkler Schokolade und Mandeln) unterstützen die hormonelle Balance.

Kohlenhydrate in Maßen konsumieren

Ein stabiler Blutzuckerspiegel ist wichtig für die hormonelle Steuerung. Eine übermäßige Kohlenhydratzufuhr, insbesondere raffinierter Zucker, kann die Insulinsensitivität beeinflussen und indirekt die LH-Ausschüttung stören.

Hormonelle Verhütungsmittel bewusst wählen

Hormonelle Verhütungsmittel wie die Antibabypille unterdrücken die natürliche LH-Produktion, da sie den Eisprung verhindern. Nach dem Absetzen kann es einige Zeit dauern, bis der LH-Spiegel wieder auf natürliche Weise reguliert wird.

Ein gesundes Körpergewicht halten

Sowohl Untergewicht als auch starkes Übergewicht können den LH-Spiegel negativ beeinflussen. Ein zu niedriger Körperfettanteil kann zu Amenorrhoe (dem Ausbleiben der Menstruation) führen, während starkes Übergewicht die Hormonregulation stören kann.

Alkoholkonsum einschränken

Übermäßiger Alkoholkonsum kann die Funktion der Hypophyse beeinträchtigen und die Produktion von LH verringern. Ein moderater oder reduzierter Alkoholkonsum hilft, die hormonelle Balance zu erhalten.

Medizinische Ursachen bei Hormonstörungen abklären lassen

Wenn Symptome wie unregelmäßige Menstruationszyklen, Libidoverlust oder unerklärliche Müdigkeit auftreten, sollte der LH-Spiegel ärztlich überprüft werden. Erkrankungen wie das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) oder eine Hypophysenfunktionsstörung können die LH-Produktion beeinflussen und sollten medizinisch behandelt werden.

Quellen

- Braun, J., Dormann, A .J.: Klinikleitfaden Innere Medizin. Urban & Fischer, München 2013

- Clark, D.P.: Molecular Biology: Das Original mit Übersetzungshilfen. Spektrum Akademischer Verlag., Heidelberg 2006

- Marischler, C.: BASICS Endokrinologie. Urban & Fischer, München 2013